Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap merasa perlu menyesuaikan sikap dan perilaku sesuai dengan konteks sosial serta siapa yang menjadi lawan bicara kita. Fenomena ini bukanlah sesuatu yang asing, melainkan bagian dari realitas sosial yang tak terhindarkan.

Sosiolog ternama Erving Goffman, melalui konsep dramaturgi yang diperkenalkannya, menggambarkan bahwa aktivitas manusia dalam kehidupan sosial ibarat sebuah pertunjukan teater. Kita semua, sebagai individu, memainkan berbagai peran sosial, lengkap dengan “kostum”, ekspresi, dan skrip yang telah disesuaikan dengan ekspektasi dari audiens kita.

Pengalaman saya pribadi sebagai seorang mahasiswi yang menjalani kehidupan di dua lingkungan sosial yang cukup kontras yakni dunia akademik di kampus dan kehidupan sosial di luar kampus membuat teori Goffman terasa sangat nyata dan relevan.

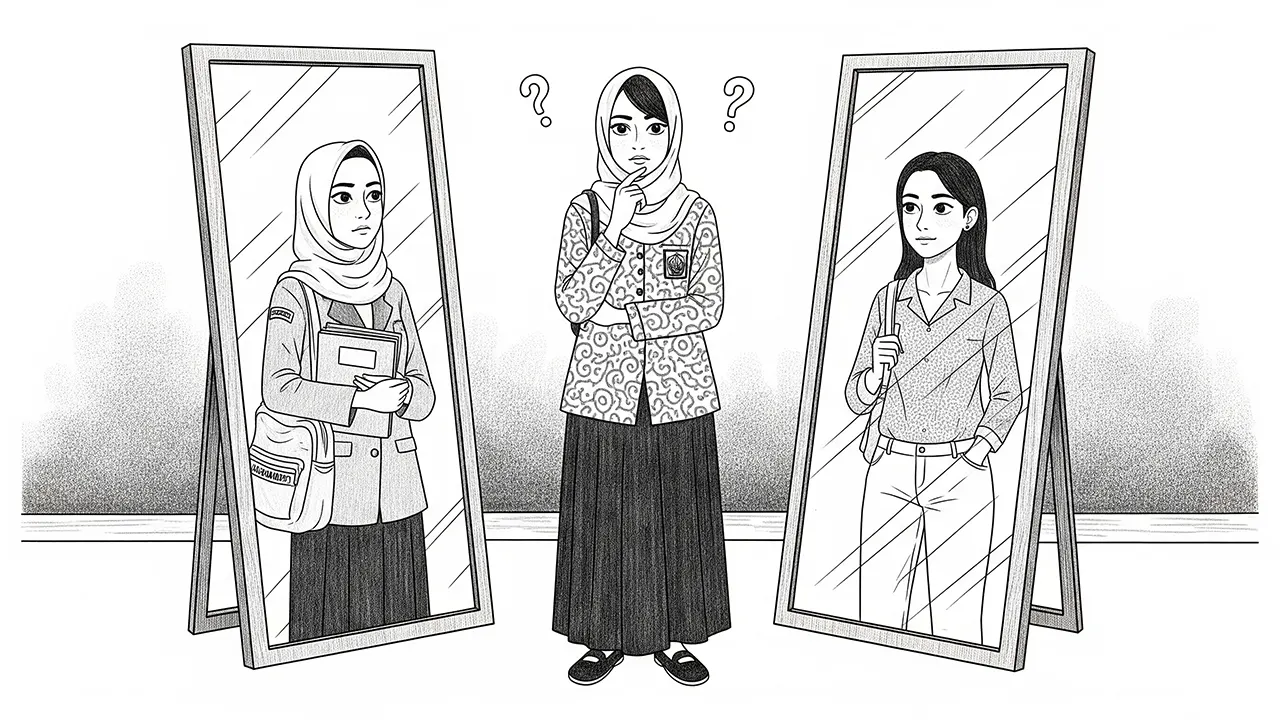

Saya merasa seperti memiliki dua versi diri yang berbeda, tergantung pada ruang sosial tempat saya berada. Salah satu manifestasi paling nyata dari perubahan ini terletak pada penampilan, khususnya dalam hal penggunaan jilbab.

Panggung Depan: Adaptasi terhadap Norma Sosial Kampus

Menurut Goffman, panggung depan adalah ruang sosial tempat seseorang menampilkan perilaku yang telah disesuaikan dengan norma dan ekspektasi tertentu. Di lingkungan kampus, saya memerankan peran sebagai mahasiswi yang berpenampilan tertutup, mengenakan jilbab, berbicara sopan, dan menjaga etika sesuai dengan citra perempuan ideal dalam pandangan masyarakat akademik.

Mayoritas teman kuliah saya juga mengenakan jilbab, yang secara tidak langsung menciptakan tekanan normatif agar saya menyesuaikan diri, meski tak pernah diucapkan secara eksplisit.

Dalam konteks ini, penggunaan jilbab bukan hanya keputusan pribadi, melainkan juga simbol keterikatan terhadap komunitas sosial yang saya jalani. Saya merasa perlu menjaga citra dan penampilan agar tidak tampak berbeda dari teman-teman lain.

Dalam kerangka dramaturgi Goffman, saya sedang melakukan penyajian diri sebuah usaha sadar untuk membentuk kesan tertentu di hadapan dosen, teman kuliah, dan warga kampus secara umum.

Namun, di balik peran tersebut, tersimpan perasaan yang tidak sepenuhnya bebas. Saya cenderung menahan diri, membatasi topik pembicaraan, dan menyaring banyak aspek kepribadian agar sesuai dengan citra yang ingin saya tampilkan. Bukan karena saya berpura-pura, melainkan karena jarak emosional tersebut saya bangun sebagai bentuk perlindungan diri dari penilaian yang mungkin muncul.

Panggung Belakang: Ruang untuk Keotentikan

Sebaliknya, ketika saya berada di luar lingkungan kampus, saya merasa lebih bebas mengekspresikan diri. Di ruang sosial ini, saya tidak mengenakan jilbab, berbicara lebih spontan, dan menunjukkan sisi lain dari kepribadian saya yang tidak muncul di kampus. Ini adalah panggung belakang, tempat di mana individu merasa aman untuk bersikap lebih otentik, tanpa tekanan untuk mengikuti norma sosial tertentu.

Teman-teman saya di luar kampus pun lebih menerima diri saya apa adanya. Kami dapat berdiskusi secara terbuka, berbagi cerita pribadi, dan menunjukkan kerentanan tanpa rasa takut akan penilaian. Di ruang ini, saya tidak merasa harus menyusun peran atau membangun kesan tertentu; saya cukup menjadi diri saya sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Dalam perspektif Goffman, panggung belakang merupakan tempat bagi individu untuk “melepas kostum” sosial dan memulihkan energi setelah berperan di panggung depan. Namun, bagi saya, justru di panggung belakang inilah saya merasa benar-benar hidup. Bukan karena saya sedang menipu di panggung depan, tetapi karena saya sedang berjuang untuk menyeimbangkan dua sisi identitas yang sama-sama nyata dan sah.

Di Antara Keinginan untuk Diterima dan Kebutuhan Menjadi Diri Sendiri

Kondisi ini menimbulkan dinamika batin yang kompleks. Di satu sisi, saya ingin tetap diterima dalam lingkungan kampus, yang berarti saya harus tunduk pada norma-norma sosial yang tidak tertulis. Di sisi lain, ada keinginan kuat untuk hidup jujur terhadap diri sendiri, tanpa harus merasa seolah-olah sedang mengenakan topeng setiap hari.

Goffman menyampaikan bahwa seseorang tidak selalu berpura-pura ketika memainkan peran sosial. Dalam banyak kasus, peran tersebut telah menjadi bagian dari kepribadian yang diyakini dan dijalani dengan tulus.

Dalam kasus saya, mengenakan jilbab di kampus bukan semata bentuk kepura-puraan. Ia merupakan bentuk adaptasi demi terciptanya keharmonisan sosial. Namun, perasaan tidak nyaman yang muncul kerap membuat saya bertanya: apakah saya sedang menjauh dari jati diri, atau justru sedang berada dalam proses pendewasaan?

Saya mulai menyadari bahwa kedua versi diri saya, baik di kampus maupun di luar, adalah sah dan valid. Keduanya merupakan bagian dari proses pencarian identitas yang sedang berkembang. Namun, saya belum menemukan cara untuk mengintegrasikan dua sisi ini ke dalam satu representasi diri yang utuh dan konsisten.

Dari Adaptasi Menuju Integritas Diri

Pengalaman ini mengajarkan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku, cara berpikir, dan penampilan kita. Teori dramaturgi memberi pemahaman bahwa manusia memang mahir beradaptasi dan memainkan berbagai peran sosial. Namun, terlalu larut dalam peran dapat membuat kita kehilangan batas antara identitas sejati dan kesan yang kita bangun untuk orang lain.

Saya mulai berupaya untuk lebih jujur dalam menjalani peran-peran sosial. Tidak dengan perubahan drastis, tetapi melalui langkah kecil yang membuka ruang bagi keotentikan. Saya belajar untuk menerima bahwa tidak apa-apa jika saya tidak selalu sesuai ekspektasi orang lain. Saya mulai memahami bahwa menjadi diri sendiri bukanlah tindakan pembangkangan, melainkan bagian penting dari proses tumbuh dan pematangan emosi.

Melalui perspektif dramaturgi Goffman, saya memperoleh kerangka berpikir yang membantu dalam memahami perbedaan perilaku dan penampilan yang saya tampilkan di berbagai ruang sosial. Peran yang saya mainkan, baik di kampus maupun di luar, bukan kebohongan.

Ia adalah bentuk adaptasi terhadap kompleksitas sosial. Namun, penting untuk terus merefleksikan apakah peran-peran tersebut masih mencerminkan siapa diri kita sebenarnya, atau justru menjauhkan kita dari jati diri.

Hidup memang seperti sebuah panggung. Namun bukan berarti kita harus kehilangan diri dalam setiap adegannya. Justru dengan menjadi diri sendiri secara sadar dan utuh, kita bisa memainkan peran yang paling jujur, penuh makna, dan berdampak dalam kehidupan.