Lebih dari dua dekade sejak wacana reformasi birokrasi digulirkan di Indonesia, harapan publik terhadap hadirnya birokrasi yang profesional, efisien, dan melayani masih jauh dari kenyataan. Meskipun berbagai upaya reformasi telah dijalankan, keluhan masyarakat mengenai lambannya pelayanan, kekakuan prosedur, serta kurangnya respons terhadap kebutuhan yang terus berubah, tetap menjadi persoalan utama. Berbagai survei kepuasan publik hingga kajian akademik seolah memperkuat satu kesimpulan: birokrasi Indonesia belum berubah seperti yang diharapkan.

Pertanyaannya, mengapa hal ini terus terjadi? Apakah sistem birokrasi kita yang keliru? Ataukah perangkat kelembagaan yang tidak memadai? Jawabannya tidak sesederhana itu. Permasalahan struktural memang nyata, begitu juga kelembagaan yang kerap kali tidak efektif.

Namun ada satu aspek fundamental yang sering luput dari perhatian, yaitu budaya administrasi itu sendiri. Inilah akar yang menyuburkan praktik birokrasi yang lamban, tidak inovatif, dan cenderung prosedural.

Selama ini, banyak kebijakan reformasi terlalu fokus pada aspek formal: restrukturisasi organisasi, revisi regulasi, hingga digitalisasi layanan. Langkah-langkah tersebut memang penting, tetapi sayangnya tidak cukup menyentuh akar masalah, yakni pola pikir, sikap, dan kebiasaan yang telah mengakar dalam tubuh birokrasi. Perubahan yang bersifat teknokratik semata tidak akan mampu menggugah semangat perubahan jika tidak dibarengi dengan transformasi budaya kerja.

Budaya administrasi mencerminkan seperangkat nilai, norma, dan cara pandang yang mengatur perilaku aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Dalam praktiknya, budaya inilah yang menentukan bagaimana mereka memandang tugas sebagai pelayan publik, atau justru sebagai pemegang kuasa. Nilai-nilai yang dominan dalam birokrasi akan sangat memengaruhi bagaimana keputusan diambil, aturan ditegakkan, dan pelayanan diberikan.

Jika nilai yang dijunjung adalah efisiensi dan akuntabilitas, maka pelayanan publik akan dilakukan secara profesional dan transparan. Namun sebaliknya, jika budaya yang berkembang masih didominasi patronase, feodalisme, atau bahkan korupsi, maka birokrasi akan terjebak dalam pola-pola kerja yang kaku, tidak responsif, dan sarat kepentingan.

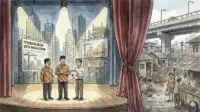

Realitas yang ada menunjukkan bahwa budaya administrasi di Indonesia masih banyak dipengaruhi pola lama yang hierarkis dan patronistik. Banyak aparatur negara yang masih menempatkan diri sebagai pemegang otoritas yang menuntut dihormati, alih-alih menjadi pelayan masyarakat.

Orientasi pelayanan pun bergeser, dari yang seharusnya berbasis kebutuhan publik (public service oriented), menjadi sekadar pelaksanaan rutinitas administratif yang rule-oriented. Hal ini menimbulkan kebijakan publik yang cenderung lamban merespons perubahan sosial, tidak berorientasi pada hasil (result-oriented), dan minim inovasi.

Sayangnya, reformasi birokrasi selama ini masih terlalu menitikberatkan pada perubahan struktur kelembagaan. Memang, beberapa upaya seperti penerapan sistem merit, pembentukan lembaga baru, dan digitalisasi layanan telah dilakukan. Namun, semua ini tidak akan berarti banyak bila tidak dibarengi dengan perubahan nilai, mentalitas, dan cara pandang aparatur itu sendiri.

Seperti yang dikemukakan oleh Dwight Waldo, tokoh penting dalam studi administrasi publik, birokrasi bukan hanya persoalan struktur dan regulasi, tetapi juga tentang nilai-nilai yang menggerakkannya. Banyak kegagalan reformasi justru bersumber dari resistensi budaya yang sangat kuat dalam tubuh birokrasi itu sendiri.

Dalam konteks ini, revolusi mental seharusnya tidak hanya menjadi jargon politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak. Perubahan yang dibutuhkan bukan hanya pada tingkat individu, melainkan transformasi kolektif yang menyasar seluruh aspek budaya birokrasi: mulai dari cara pandang terhadap tugas, nilai-nilai yang diyakini, hingga perilaku sehari-hari di tempat kerja.

Aparatur negara harus berani menggeser paradigma lama: dari “penguasa” menjadi “pelayan”, dari “asal aman” menjadi “berani bertanggung jawab”, dari “takut salah” menjadi “berani berinovasi”.

Oleh karena itu, menjawab pertanyaan “Apa yang salah dengan budaya administrasi Indonesia?” jawabannya terletak pada nilai, cara kerja, dan mentalitas birokrasi yang belum mengalami perubahan fundamental.

Reformasi birokrasi idealnya dipahami bukan hanya sebagai agenda perubahan sistemik, tetapi sebagai agenda transformasi budaya secara menyeluruh. Tanpa perubahan nilai, struktur birokrasi modern hanya akan menjadi topeng bagi cara kerja lama yang tidak relevan.

Pertanyaan selanjutnya, apakah budaya administrasi bisa diubah? Jawabannya: bisa. Meski tidak mudah, perubahan budaya adalah sesuatu yang mungkin dicapai. Contohnya bisa dilihat dari Korea Selatan. Pasca Perang Korea tahun 1950-an, negara itu termasuk salah satu yang termiskin di dunia.

Namun, hanya dalam beberapa dekade, Korea Selatan berhasil menjadi kekuatan ekonomi global. Salah satu kunci keberhasilannya adalah transformasi birokrasi melalui penanaman nilai kerja keras, disiplin, dan rasa tanggung jawab nasional pada aparatur negaranya.

Kisah Korea Selatan menunjukkan bahwa transformasi budaya administrasi bukan utopia, tetapi keniscayaan yang bisa dicapai dengan komitmen politik yang kuat, keteladanan pemimpin, serta langkah sistematis dalam membangun budaya kerja baru.

Oleh karena itu, pekerjaan rumah terbesar reformasi birokrasi Indonesia bukan lagi semata-mata pada aspek struktural, melainkan pada keberanian untuk menata ulang budaya yang menggerakkan birokrasi dari dalam.