Sistem domisili atau yang lebih dikenal sebelumnya sebagai sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), telah menjadi topik diskusi yang intens sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 2017.

Kebijakan ini diluncurkan dengan harapan luhur: mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, menghapus dikotomi antara sekolah “favorit” dan “non-favorit”, serta menekan praktik kecurangan dalam proses seleksi.

Namun, seiring waktu, banyak pihak mulai mempertanyakan efektivitas sistem ini dalam mewujudkan tujuan idealnya, khususnya ketika realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan yang belum juga teratasi.

Secara prinsip, sistem domisili menekankan pada jarak tempat tinggal peserta didik dari sekolah negeri yang dituju. Mekanisme ini tidak lagi mengandalkan nilai akademik sebagai syarat utama, melainkan kedekatan geografis antara rumah dan sekolah.

Artinya, semakin dekat tempat tinggal siswa dengan sekolah, semakin besar peluangnya untuk diterima—terlepas dari capaian akademiknya. Harapan di balik kebijakan ini adalah agar setiap anak dapat mengakses pendidikan secara merata, tanpa harus berlomba-lomba masuk ke sekolah “unggulan” yang kuotanya terbatas.

Namun, dalam praktiknya, tujuan ideal tersebut sering kali berbenturan dengan kondisi riil di lapangan. Salah satu tujuan utama sistem ini, yakni pemerataan akses dan kualitas pendidikan, hingga kini masih jauh dari harapan.

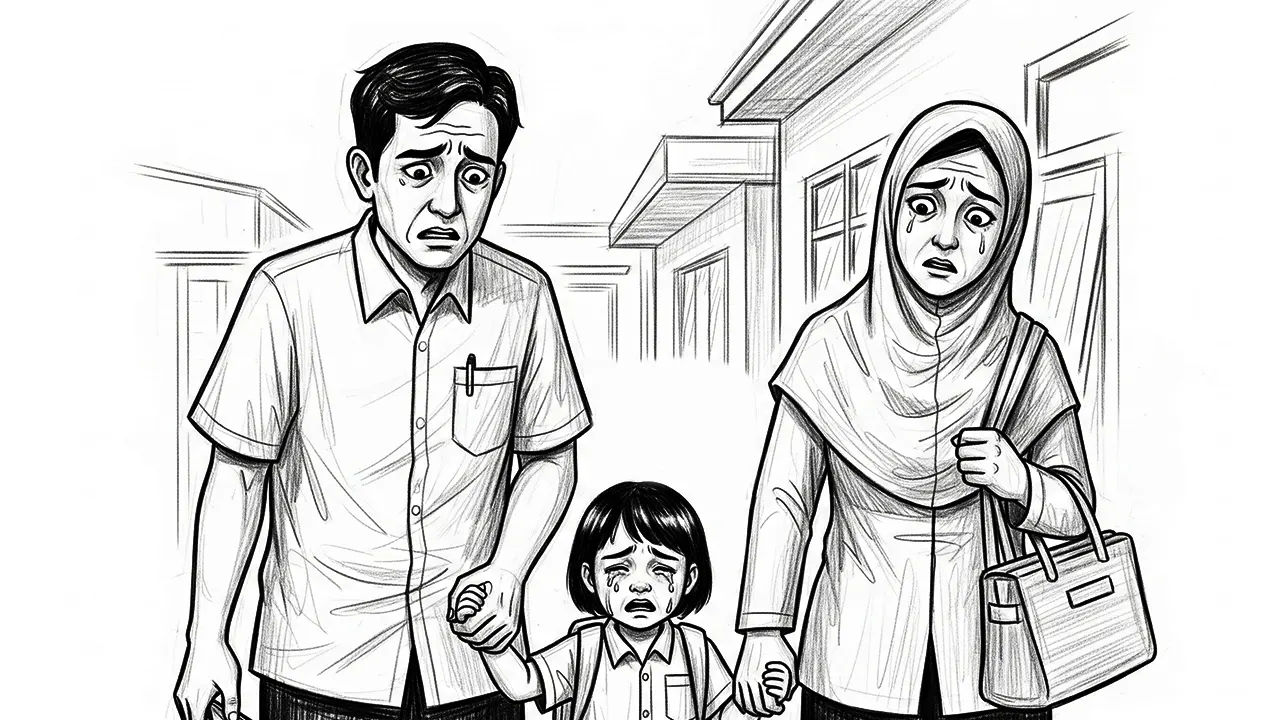

Di berbagai daerah, khususnya wilayah terpencil dan tertinggal, banyak sekolah negeri yang masih kekurangan tenaga pendidik berkualitas, fasilitas pembelajaran memadai, dan program pengembangan diri yang relevan. Situasi ini membuat sebagian orang tua merasa “terpaksa” menyekolahkan anak mereka di institusi yang belum tentu bisa memenuhi kebutuhan pendidikan secara optimal.

Masalah lainnya muncul dalam bentuk manipulasi administratif, seperti fenomena “numpang KK” atau pindah kartu keluarga secara fiktif agar alamat sesuai dengan zonasi sekolah negeri favorit. Penelitian Nurhadi et al. (2023) menunjukkan bahwa praktik semacam ini masih terjadi secara luas.

Hal ini menunjukkan bahwa keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah unggulan tetap tinggi, sehingga sistem domisili tidak sepenuhnya berhasil menghilangkan pola pikir elitis dalam memilih institusi pendidikan.

Tujuan lain dari penerapan sistem ini adalah meningkatkan kualitas sekolah secara merata. Sekolah-sekolah yang sebelumnya tidak diminati diharapkan dapat berbenah agar mampu bersaing. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa distribusi sekolah negeri masih belum seimbang, terutama di wilayah perkotaan yang padat penduduk.

Akibatnya, meskipun tinggal dekat dengan sekolah, peserta didik tetap tidak bisa diterima karena daya tampung sekolah tidak mencukupi. Di sisi lain, masyarakat masih cenderung memilih sekolah berdasarkan reputasi masa lalu, bukan kualitas aktual saat ini. Kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai sistem domisili juga turut memperparah keadaan.

Maka muncul pertanyaan penting: apakah sistem domisili masih relevan dan efektif? Dari perspektif kebijakan, sistem ini memang mendorong narasi pemerataan pendidikan. Namun, dalam tataran implementasi, berbagai hambatan membuatnya tampak kurang efektif.

Efektivitas sistem domisili sangat bergantung pada beberapa faktor krusial, seperti ketersediaan fasilitas pendidikan yang merata, kualitas guru, serta pengawasan administratif yang ketat.

Untuk memperbaiki pelaksanaan sistem ini, sejumlah langkah perlu segera dilakukan. Pertama, pemerintah pusat dan daerah harus mempercepat pembangunan dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerataan tenaga pendidik yang kompeten juga sangat penting agar setiap sekolah memiliki standar mutu yang setara. Kedua, verifikasi data domisili harus diperketat untuk mencegah manipulasi, misalnya dengan melakukan peninjauan langsung dan audit berkala.

Ketiga, jalur prestasi dan afirmasi tetap harus dipertahankan secara proporsional, agar peserta didik berprestasi dan dari keluarga tidak mampu tetap mendapatkan kesempatan yang adil. Terakhir, sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, dan cara kerja sistem domisili sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi publik.

Sistem domisili memang bukan solusi sempurna. Namun, ia bisa menjadi awal dari perbaikan mendasar dalam sistem pendidikan kita jika dilaksanakan secara konsisten dan disertai evaluasi menyeluruh.

Kebijakan ini membutuhkan dukungan kolektif dari berbagai pihak: pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat luas. Keadilan dalam pendidikan tidak akan terwujud hanya dengan mengubah sistem penerimaan peserta didik, melainkan juga dengan memastikan bahwa semua sekolah memiliki kualitas yang layak dan setara.

Akses terhadap pendidikan tidak hanya berarti mendekatkan sekolah secara fisik, tetapi juga memastikan kualitas pendidikan yang merata di seluruh penjuru negeri. Jika kualitas menjadi fondasi dari akses, maka sistem domisili akan memiliki pijakan yang kuat untuk membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan Indonesia.