Era digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi, memperoleh informasi, hingga mengambil keputusan. Salah satu fenomena menarik yang belakangan ini menjadi perhatian publik adalah pola perilaku “like, scroll, beli” (LSB) di media sosial.

Ungkapan ini mencerminkan bagaimana seseorang dengan cepat menyukai konten, menggulir layar, dan akhirnya tergoda untuk membeli produk yang dipromosikan. Perilaku ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari proses komunikasi yang diatur secara sistematis oleh media dan algoritma digital.

Jika kita ingin menganalisis kasus ini berdasarkan kacamata dari ilmu komunikasi, maka kita dapat menelisik menggunakan Teori Agenda Setting yang menjadi lensa penting untuk memahami bagaimana media membentuk prioritas dan preferensi publik.

Teori Agenda Setting menyatakan bahwa media tidak memberitahu kita apa yang harus kita pikirkan, tetapi memberitahu kita apa yang harus kita pikirkan tentang. Dengan kata lain, media memiliki kekuatan untuk menentukan isu atau topik mana yang dianggap penting dan patut diperhatikan oleh publik.

Melalui artikel ini, penulis ingin mengajak pembaca memahami bagaimana media sosial mengatur agenda dalam pikiran kita bukan sekadar lewat berita, tetapi melalui strategi pemasaran halus yang menyatu dalam alur komunikasi digital yang tampaknya santai dan informal.

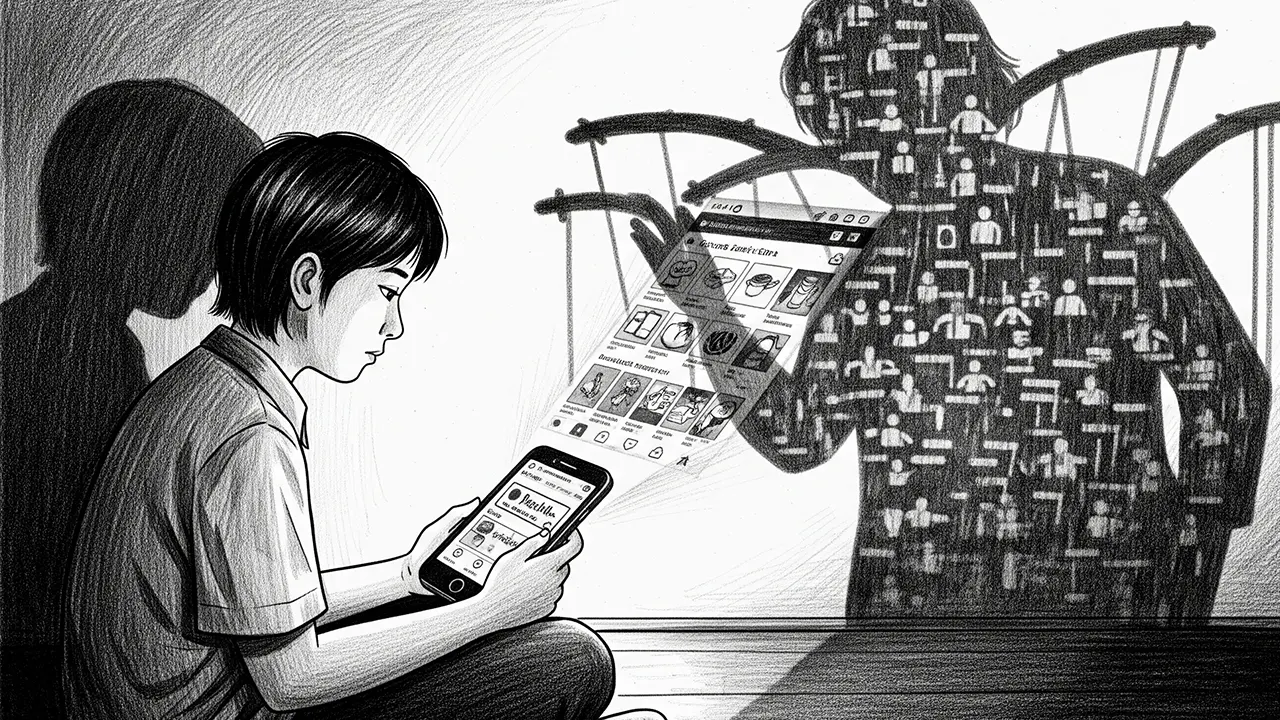

Fenomena like, scroll, beli menjadi cermin dari bagaimana media digital secara perlahan namun pasti memengaruhi proses berpikir dan pengambilan keputusan kita. Ketika konten yang kita konsumsi dibentuk oleh algoritma dan didorong oleh kepentingan komersial, maka wajar jika kebiasaan dan preferensi kita juga mulai diarahkan. Proses ini terjadi begitu halus sehingga sering kali tidak disadari oleh pengguna.

Sebagai contoh, pagi-pagi seseorang membuka aplikasi Instagram. Dia melihat video singkat dari seorang influencer yang merekomendasikan produk skincare dan dia menyukai video tersebut, lalu lanjut scroll ke bawah, dan menemukan iklan dari merek terkenal.

Tanpa disadari, kurang dari satu jam kemudian, ia sudah masuk ke marketplace dan membeli barang yang sebelumnya tidak ia perlukan. Kejadian ini bukanlah hasil dari pertimbangan logis, melainkan dipicu oleh paparan konten yang terus-menerus, pendekatan yang menyentuh emosi, serta algoritma yang memang dirancang untuk membuat pengguna terus terlibat.

Di sinilah kita melihat bagaimana media sosial, khususnya platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube Shorts, telah menjadi “penentu agenda” baru dalam komunikasi publik – tidak lagi hanya dalam isu sosial dan politik, tetapi juga dalam pola konsumsi dan gaya hidup.

Strategi ini tidak muncul begitu saja, tetapi melalui agenda setting yang dilakukan oleh media dan korporasi melalui narasi visual, endorsement, dan kehadiran influencer digital.

Perubahan ini menandai pergeseran besar dalam ekosistem komunikasi massa: dari dominasi redaksi berita konvensional menuju dominasi sistem digital yang bersifat otomatis dan terpersonalisasi. Pengaruh media tidak lagi datang dari ruang redaksi, melainkan dari jaringan konten yang dibentuk berdasarkan preferensi pengguna, interaksi sosial, dan strategi komersial. Di sinilah peran algoritma mengambil alih bukan hanya sebagai alat distribusi, tetapi sebagai penentu apa yang patut muncul di layar pengguna, kapan, dan seberapa sering.

Jika pada masa lalu, media massa seperti surat kabar dan televisi memiliki kendali penuh atas apa yang menjadi isu utama (misalnya perang, kebijakan pemerintah, atau kriminalitas), maka hari ini, algoritma-lah yang menjadi “editor” utama dalam pengalaman komunikasi kita. Dalam konteks fenomena LSB, media sosial berperan sebagai platform pengatur agenda yang tersembunyi.

Contohnya, algoritma TikTok dirancang untuk menunjukkan konten berdasarkan engagement pengguna. Jika seseorang menyukai video tentang fashion, maka dalam waktu singkat, ia akan disuguhkan konten serupa, lengkap dengan link pembelian, ulasan, dan tutorial.

Akibatnya, persepsi publik terhadap “apa yang sedang tren” bukan dibentuk oleh diskusi publik yang rasional, melainkan oleh mekanisme keterpaparan visual berulang yang disesuaikan dengan minat pengguna — suatu bentuk agenda personalisasi yang tidak terasa memaksa tetapi sangat efektif.

Dalam kerangka teori agenda setting, hal ini menunjukkan pergeseran besar: dari agenda yang ditentukan oleh elite media, kini agenda ditentukan oleh gabungan kekuatan media sosial, algoritma, dan influencer.

Perubahan dalam pola pengaturan agenda ini tidak hanya berdampak pada apa yang kita lihat atau konsumsi secara digital, tetapi juga secara perlahan mulai membentuk cara kita berpikir, merasakan, bahkan berperilaku.

Ketika media sosial menjadi panggung utama dalam kehidupan sehari-hari, maka pesan-pesan yang terus menerus kita terima akan membentuk realitas sosial yang baru, realitas yang tidak lagi netral, melainkan sarat muatan komersial dan tekanan sosial terselubung. Akibatnya, dampak dari fenomena ini tidak bisa dianggap sepele, terutama jika kita telaah dari sisi sosial dan psikologis pengguna.

Fenomena komunikasi “like, scroll, beli” juga membawa dampak serius, baik secara sosial maupun psikologis. Di satu sisi, ia menciptakan pengalaman digital yang menghibur dan praktis. Namun di sisi lain, ia juga mendorong gaya hidup konsumtif, krisis identitas, dan bahkan gangguan psikologis seperti kecemasan sosial, fear of missing out (FOMO), dan penurunan kemampuan mengambil keputusan secara kritis.

Banyak generasi muda yang membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, tetapi karena merasa “harus mengikuti” tren yang sedang diviralkan. Di sini, agenda setting memainkan peran besar: ketika media terus-menerus menyuguhkan produk tertentu, maka publik pun merasa bahwa hal tersebut penting dan layak dimiliki. Dalam dunia komunikasi, ini dikenal sebagai salience, sejauh mana isu atau objek menjadi tampak relevan dan penting karena sering ditampilkan di media.

Tidak hanya itu, fenomena LSB juga menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat. Yang sebelumnya menilai seseorang berdasarkan karakter atau kontribusi, kini bergeser menjadi berapa banyak brand yang dia endorse atau seberapa viral kontennya. Media sosial telah menetapkan agenda nilai baru yaitu nilai popularitas digital.

Kebiasaan ini bukan hanya memengaruhi cara individu membuat keputusan konsumsi, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap makna nilai dan keberhasilan. Ketika eksistensi seseorang diukur dari seberapa sering ia muncul di linimasa atau seberapa besar daya tarik digitalnya, maka media sosial bukan sekadar ruang interaksi, melainkan arena pembentukan persepsi sosial yang baru.

Contoh Kasus: Artis Viral dan Agenda Setting

Kita bisa melihat contoh nyata dari fenomena ini dalam kasus beberapa artis Indonesia seperti Fuji, Sisca Kohl, atau Keanu Agl yang memanfaatkan media sosial untuk menciptakan citra personal sebagai influencer gaya hidup. Konten mereka, meskipun ringan, memiliki pengaruh besar dalam membentuk tren konsumsi.

Ketika seorang artis terkenal memposting produk tertentu, dalam waktu singkat produk itu bisa menjadi sold out. Di balik ini semua, terdapat agenda komunikasi yang terstruktur: artis sebagai pengangkat isu, media sebagai penyebar, dan publik sebagai pengikut. Fenomena ini memperkuat argumen teori agenda setting bahwa publik cenderung memprioritaskan isu yang disoroti media, dalam hal ini media sosial dan tokoh-tokoh berpengaruh.

Dengan kata lain, artis dan influencer bukan sekadar entertainer, tetapi juga agen penentu agenda publik dalam hal ini, agenda konsumsi. Perubahan orientasi nilai ini tidak lepas dari peran figur-figur populer di media sosial.

Melalui unggahan mereka yang menjangkau jutaan pengguna, mereka tidak hanya menciptakan tren, tetapi juga membentuk opini dan preferensi publik. Konten yang mereka tampilkan secara tidak langsung menjadi rujukan, baik dalam hal gaya hidup, pilihan produk, hingga cara berpikir.

Melalui teori agenda setting, kita dapat melihat bahwa media sosial tidak netral. Ia memiliki kemampuan besar dalam menentukan preferensi publik bahkan dalam hal yang tampak sepele seperti kebiasaan belanja online.

Namun, perlu diingat bahwa agenda setting juga bisa menimbulkan manipulasi, dan eksklusi isu-isu yang lebih penting. Agenda setting bukan hanya milik media. Sebagai individu, kita juga punya tanggung jawab untuk membentuk agenda kita sendiri, memilih dengan sadar apa yang ingin kita perhatikan, dukung, dan beli.

Fenomena “like, scroll, beli” menunjukkan bahwa komunikasi di era digital bukan sekadar proses penyampaian informasi, melainkan proses pembentukan kesadaran, keinginan, dan tindakan. Dengan menggunakan teori agenda setting, kita bisa memahami bahwa apa yang terlihat di media sosial adalah hasil konstruksi yang disengaja, bukan refleksi alami dari kebutuhan kita.

Sebagai masyarakat digital, kita perlu lebih detail terhadap agenda-agenda yang ditampilkan media. Apakah kita benar-benar membutuhkan apa yang kita beli? Apakah kita memilih sesuatu karena kebutuhan, atau karena media menyuruh kita untuk menginginkannya?

Teori agenda setting membantu kita menyadari bahwa dalam dunia yang dipenuhi informasi, yang penting bukan hanya apa yang kita lihat, tetapi bagaimana dan mengapa kita melihatnya. Dan pada akhirnya, apakah kita mampu melawan arus agenda, atau justru terbawa arus di dalamnya sambil terus menekan tombol like, scroll, dan beli.

Agenda setting dalam konteks “like, scroll, beli” tidak hanya berdampak pada pola konsumsi, tetapi juga pada struktur nilai masyarakat. Kita mulai menilai orang dari barang yang mereka beli, bukan dari karya atau kontribusinya.

Kita terdorong membeli bukan karena butuh, tetapi karena takut tertinggal tren. Ini melahirkan budaya konsumtif, krisis identitas, dan bahkan stres sosial. Kita menjadi korban dari agenda yang tidak kita sadari telah ditanamkan oleh media.

Keputusan membeli tidak lagi murni dari kebutuhan pribadi, tetapi hasil dari agenda yang dibentuk oleh algoritma, iklan tersembunyi, dan arus tren yang terus didorong.

Oleh karena itu, memahami teori agenda setting menjadi sangat penting di tengah kehidupan masyarakat digital saat ini. Teori ini tidak hanya membantu kita melihat bagaimana media menentukan topik-topik yang dianggap penting, tetapi juga membuka mata kita terhadap cara media membentuk cara pandang dan kebiasaan kita sehari-hari. Dalam situasi di mana algoritma dan konten visual terus-menerus membanjiri perhatian kita, kemampuan untuk memilah informasi menjadi sangat dibutuhkan.

Masyarakat perlu memiliki kesadaran dan pemahaman kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang sekilas tampak netral, padahal sebenarnya sudah diarahkan. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pengguna media yang sekadar mengikuti arus, tetapi mampu mengambil sikap dan menentukan pilihan secara sadar.

Kemampuan untuk berpikir jernih dan tidak terbawa tren adalah kunci agar kita tetap bisa menjaga kendali atas nilai dan keputusan yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari.