“Bacalah cerpen, puisi, atau naskah drama berikut, kemudian jawab pertanyaan di bawah ini.” Kalimat ini nyaris menjadi pembuka wajib dalam setiap pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah.

Ungkapan sederhana itu sejatinya menggambarkan bagaimana karya sastra direduksi menjadi sekadar alat untuk memenuhi tugas sekolah, bukan sebagai pengalaman batin yang menggugah atau sumber refleksi yang mendalam.

Karya sastra, yang seharusnya dibaca untuk dirasakan, dipahami, dan diresapi, justru dibaca dengan tujuan utama menjawab pertanyaan. Siswa tidak diajak menyelami makna atau meresapi kisah yang disampaikan, melainkan diminta untuk segera fokus pada lembar soal.

Tidak heran jika sebagian besar siswa menganggap pelajaran sastra membosankan, bahkan tidak relevan. Padahal, bukankah sastra adalah salah satu cara terbaik untuk memahami kehidupan dan diri sendiri?

Pelajaran Bahasa Indonesia kini mengalami pergeseran makna. Di banyak sekolah, pelajaran ini lebih banyak difokuskan pada aspek teknis seperti struktur teks, kaidah bahasa, dan latihan soal ujian.

Bahasa dan sastra dijadikan alat untuk melatih keterampilan berbahasa, tetapi kehilangan ruhnya sebagai jalan untuk menyentuh jiwa manusia. Akibatnya, pembelajaran hanya menjadi rutinitas akademik yang kering dari nilai-nilai kehidupan.

Krisis ini tidak terjadi secara kebetulan. Kita hidup di tengah zaman yang penuh gejolak dan kehilangan rasa. Empati kian menipis, dan intoleransi menjadi pemandangan biasa.

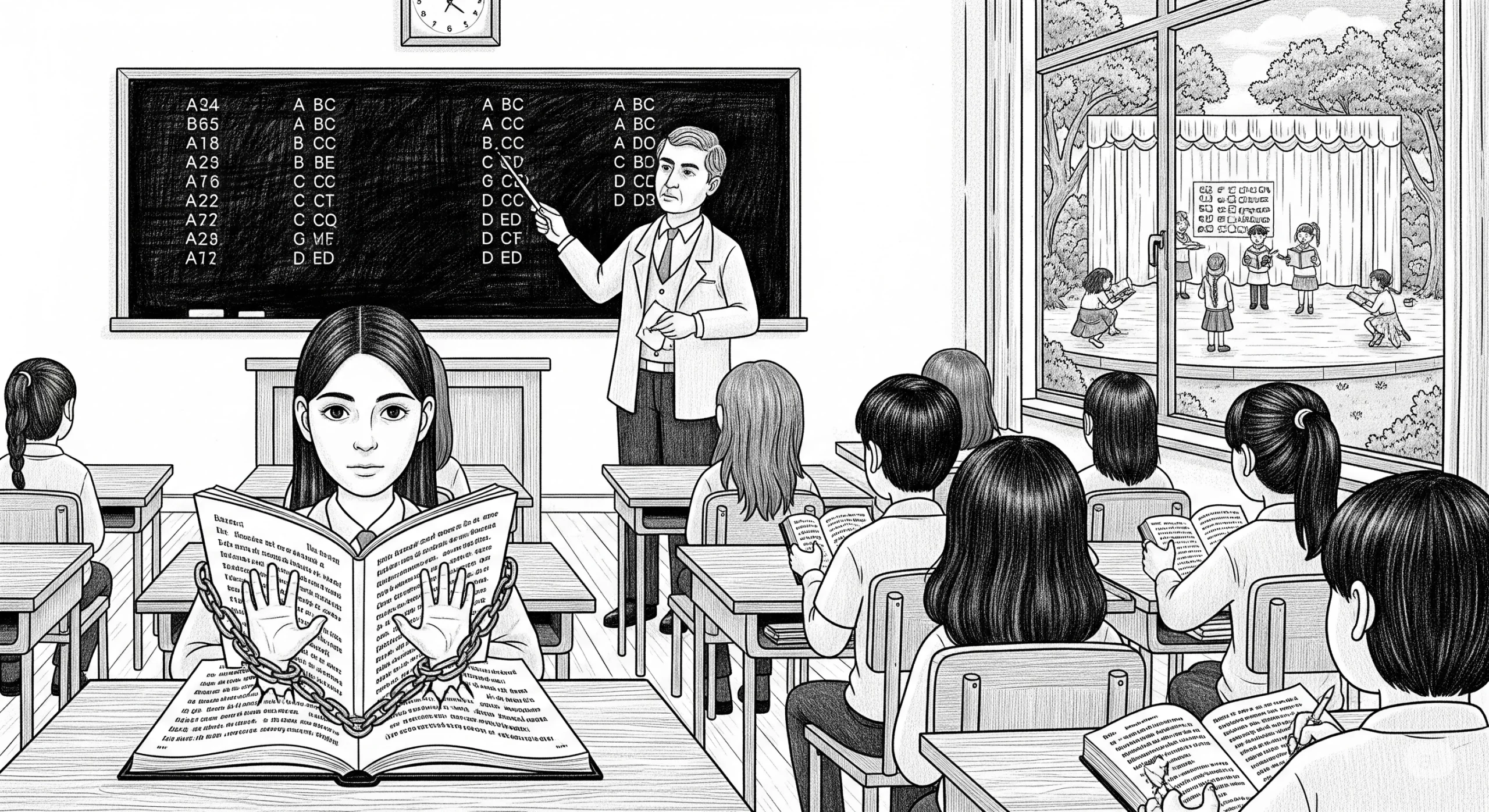

Ironisnya, kita tidak memberi ruang bagi sastra untuk menawarkan alternatif pemikiran. Kita ingin siswa berpikir kritis dan kreatif, namun kita justru membatasi mereka dengan skema belajar yang seragam, mengekang kebebasan mereka dalam mengekspresikan cerita dan pengalaman.

Sastra bukan sekadar teks yang dipelajari di kelas. Sastra adalah jendela untuk memahami kehidupan. Ia menawarkan cara pandang yang unik, mengajak pembacanya menjadi orang lain, merasakan sudut pandang yang berbeda, serta merenungi kompleksitas hidup dengan cara yang lembut namun menyentuh. Namun proses ini mustahil tercipta jika pembelajaran masih berorientasi pada nilai dan soal pilihan ganda.

Tentu, tidak bijak jika kesalahan hanya dibebankan pada guru. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak guru menghadapi tekanan kurikulum yang padat, administrasi yang menumpuk, dan tuntutan hasil ujian yang tinggi.

Dalam kondisi seperti ini, guru sering kali tidak memiliki keleluasaan untuk mengeksplorasi metode yang lebih bermakna. Tapi justru di sinilah pentingnya inovasi dalam pendidikan.

Guru Bahasa Indonesia perlu berani keluar dari pola lama. Mengganti metode konvensional dengan diskusi terbuka bisa menjadi langkah awal.

Mengajak siswa menulis puisi dari pengalaman pribadi, atau mementaskan drama berdasarkan cerita rakyat, dapat membuka ruang apresiasi. Dengan cara ini, sastra tidak hanya dipelajari, tetapi dihidupkan.

Lebih jauh, sastra bisa menjadi strategi untuk penguatan pendidikan karakter. Cerita-cerita yang mengandung muatan emosional dapat membantu siswa memahami nilai moral secara lebih alami dan menyenangkan. Tidak sekadar dijejali dengan nasihat, siswa justru diajak merasakan nilai-nilai kehidupan lewat pengalaman literer yang menyentuh hati.

Sekolah juga bisa menjadi ekosistem yang mendukung pengembangan sastra. Membuat pojok baca di setiap kelas, mengadakan pentas puisi bulanan, atau lomba esai berdasarkan bacaan, akan menumbuhkan minat baca dan daya apresiasi siswa. Ruang kelas tak lagi menjadi tempat evaluasi semata, tetapi menjadi ruang hidup tempat siswa belajar merasakan dan berpikir.

Bahasa dan sastra seharusnya menjadi ruang yang jujur dalam proses pendidikan. Ia bukan hanya soal keterampilan berbahasa, tetapi juga tentang membentuk manusia yang utuh: yang peka, berpikir kritis, dan mampu memahami sesama. Karena itu, kita tidak boleh membiarkan sastra menjadi sekadar instrumen untuk memperoleh nilai. Biarkan sastra hidup di ruang kelas—dibaca, dibahas, didiskusikan, dan dirasakan. Hanya dengan cara itu, pelajaran bahasa dan sastra akan benar-benar bermakna dan meninggalkan jejak di hati para siswa.