Sejak ditetapkan sebagai bahasa nasional pada 28 Oktober 1928, Bahasa Indonesia telah menempuh perjalanan panjang, bukan hanya sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai simbol identitas dan pemersatu bangsa. Ia hidup dalam denyut nadi masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari kalangan akar rumput hingga elite birokrasi.

Namun kini, peran Bahasa Indonesia kembali diuji. Pemerintah melalui Permendikdasmen RI No. 2 Tahun 2025 menegaskan kedudukan baru bahasa ini sebagai bahasa resmi dalam dokumen negara, media, dan yang paling penting, dunia pendidikan.

Dalam konteks ini, pertanyaan besar pun muncul: perlukah kita malu berkarya ilmiah dalam bahasa kita sendiri? Ataukah justru sudah saatnya Bahasa Indonesia berdiri sejajar dengan bahasa-bahasa besar dunia sebagai bahasa ilmu?

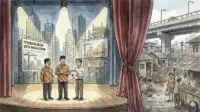

Paradoks ini telah lama mengakar dalam dunia akademik Indonesia. Di satu sisi, kita diajarkan mencintai Bahasa Indonesia sejak bangku sekolah. Namun di sisi lain, untuk mendapat pengakuan di dunia akademik global, mahasiswa dan dosen dipaksa menulis dalam bahasa asing, utamanya bahasa Inggris.

Dominasi jurnal internasional berbahasa Inggris menjadikan publikasi ilmiah dalam Bahasa Indonesia tampak kurang bergengsi, bahkan dianggap tidak layak masuk hitungan kinerja akademik. Padahal, mayoritas masyarakat Indonesia tidak membaca dalam bahasa asing, menjadikan ilmu pengetahuan yang seharusnya mendidik publik justru terperangkap dalam elitisme akademik.

Kehadiran Permendikdasmen 2025 adalah langkah strategis yang perlu diapresiasi. Ia menjadi upaya korektif untuk memulihkan martabat Bahasa Indonesia di dunia keilmuan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia memiliki modal demografis yang luar biasa.

Ditambah lagi dengan kekayaan budaya dan pengetahuan lokal yang tersebar di seluruh nusantara. Semua ini adalah sumber daya yang menanti untuk dikaji, ditulis, dan dibagikan melalui bahasa yang dipahami rakyatnya sendiri.

Bahasa Indonesia bukan tanpa daya saing. Ia memiliki struktur yang logis dan fleksibel terhadap serapan istilah asing, menjadikannya mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga secara aktif merumuskan glosarium lintas disiplin ilmu, membuktikan bahwa bahasa ini dapat terus berkembang sesuai kebutuhan zaman.

Namun demikian, tantangan tetap ada. Tidak semua disiplin ilmu memiliki kosakata teknis yang lengkap dalam Bahasa Indonesia. Banyak mahasiswa dan peneliti merasa lebih nyaman menulis dalam bahasa asing karena ketersediaan referensi dan pelatihan lebih mendukung. Ironisnya, menulis ilmiah dalam bahasa sendiri seringkali terasa lebih sulit karena kurangnya pembiasaan dan apresiasi.

Di sinilah pentingnya komitmen semua pihak. Kebijakan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu tidak boleh berhenti pada tataran administratif.

Ia harus diimplementasikan secara konkret di lingkungan pendidikan tinggi dan dunia riset. Kampus-kampus harus menjadi pionir dalam menerapkan kebijakan ini, dengan menjadikan Bahasa Indonesia sebagai medium utama dalam karya ilmiah, terutama yang berbasis lokal atau nasional.

Salah satu langkah strategis adalah mendorong penulisan skripsi, tesis, dan disertasi dalam Bahasa Indonesia, khususnya untuk riset yang membahas isu-isu kebangsaan. Ini bukan soal mengurangi mutu akademik, melainkan memperluas jangkauan ilmu agar tidak hanya dikonsumsi segelintir komunitas internasional, tetapi juga membumi di tengah masyarakat sendiri.

Langkah lainnya adalah mereformasi sistem penilaian akademik. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus memberikan nilai yang setara bagi publikasi nasional yang berkualitas. Jurnal berbahasa Indonesia harus diakreditasi dan dinaikkan pamornya agar mampu bersaing, baik secara substansi maupun pengaruh.

Pelatihan penulisan ilmiah dalam Bahasa Indonesia juga perlu diperluas. Banyak mahasiswa yang piawai menulis dalam bahasa Inggris, tetapi gagap saat diminta menulis dengan baik dan benar dalam bahasa ibunya sendiri. Ini menunjukkan adanya jurang keterampilan yang harus segera dijembatani melalui pelatihan yang berkelanjutan.

Media massa dan lembaga pemerintah pun memegang peranan penting. Penggunaan Bahasa Indonesia yang benar, lugas, dan kaya akan kosakata ilmiah harus menjadi teladan dalam setiap rilis, berita, maupun dokumen resmi. Bahasa yang digunakan negara harus mencerminkan kecanggihan berpikir bangsanya.

Kita dapat belajar dari negara-negara besar seperti Jerman, Prancis, Jepang, dan Korea Selatan. Mereka tidak menjadikan bahasa asing sebagai standar utama pencapaian ilmiah. Justru sebaliknya, dunia akademik global menghargai dan mempelajari karya-karya mereka dalam bahasa nasionalnya. Bahasa adalah simbol kedaulatan pengetahuan. Tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka jika ilmu pengetahuannya hanya berkembang dalam bahasa asing.

Kini, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun pendidikan tinggi yang berakar kuat pada jati diri. Permendikdasmen 2025 memberi fondasi kebijakan yang jelas. Tugas kita adalah menindaklanjutinya dengan kesungguhan. Akademisi, peneliti, dan mahasiswa harus menyadari bahwa martabat keilmuan bukan hanya ditentukan oleh bahasa internasional, tetapi oleh keberanian untuk berpikir dan menulis dalam bahasa sendiri.

Mari kita tegakkan kembali Trigatra Bangun Bahasa: utamakan Bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Dalam membangun bangsa yang berpikir mandiri, maka bahasa ilmunya pun harus merdeka—dan itu adalah Bahasa Indonesia.