Budaya seringkali dianggap sebagai kekayaan tak ternilai yang menjadi identitas khas suatu daerah atau bangsa. Namun, apakah budaya selalu membawa dampak positif dalam setiap lini kehidupan masyarakat, terutama dalam sistem pemerintahan dan birokrasi?

Di Indonesia, ajakan untuk melestarikan budaya lokal kerap digaungkan dalam berbagai forum, baik pendidikan, sosial, maupun politik. Tujuannya adalah agar nilai-nilai luhur tersebut dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal budi manusia yang telah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Secara umum, budaya berfungsi sebagai pedoman hidup bermasyarakat.

Ia memuat seperangkat nilai dan norma yang membentuk pola pikir dan tindakan kolektif. Salah satu aspek yang paling menonjol dari budaya adalah nilai luhur yang berfungsi sebagai tolok ukur perilaku sopan santun dan dasar dalam pengambilan keputusan. Nilai ini tidak hanya diajarkan secara verbal, melainkan juga diwariskan melalui tindakan nyata dan praktik sosial dari generasi ke generasi.

Namun, ketika budaya telah mengakar begitu kuat dalam kehidupan sosial masyarakat, ia kerap kali turut memengaruhi sistem formal, termasuk dalam birokrasi pemerintahan. Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki sistem birokrasi yang dirancang untuk mengatur jalannya pemerintahan berdasarkan aturan, prosedur, serta pembagian peran yang jelas.

Birokrasi idealnya bekerja secara objektif dan rasional untuk menjamin pelayanan publik yang adil dan transparan. Sayangnya, dalam konteks Indonesia, sistem ini kerap terpengaruh oleh nilai-nilai budaya yang bersifat subjektif dan emosional.

Salah satu bentuk budaya yang paling dominan dalam memengaruhi birokrasi Indonesia adalah budaya kekeluargaan. Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, nilai kekeluargaan memang sangat dijunjung tinggi.

Namun, ketika nilai ini dibawa masuk ke dalam ruang-ruang birokrasi, dampaknya bisa berbahaya. Alih-alih memfasilitasi kinerja aparatur sipil negara, nilai ini justru kerap melahirkan praktik-praktik yang menyimpang, seperti nepotisme, pengambilan keputusan yang tidak objektif, serta toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sesama anggota “keluarga birokrasi”.

Dalam praktik nepotisme, kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang sering digunakan untuk mengangkat anggota keluarga atau kerabat ke posisi strategis tanpa mempertimbangkan kompetensi atau integritas mereka.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di level bawah, tetapi juga merambah ke posisi-posisi penting dalam pemerintahan maupun sektor swasta. Akibatnya, muncul ketidakadilan dalam rekrutmen kerja dan pengambilan keputusan yang semestinya didasarkan pada prestasi dan meritokrasi.

Salah satu dampak nyata dari birokrasi yang terkontaminasi oleh nilai kekeluargaan adalah meningkatnya angka pengangguran. Praktik yang paling banyak ditemukan adalah apa yang dikenal sebagai “jalur orang dalam”.

Dalam skema ini, pelamar kerja yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan lolos tahapan seleksi bisa saja disingkirkan hanya karena tidak memiliki koneksi pribadi dengan pihak pengambil keputusan. Sementara itu, individu yang memiliki hubungan kekeluargaan atau pertemanan dengan pejabat terkait mendapatkan posisi meski tak memiliki kualifikasi yang setara.

Praktik semacam ini tentu mencederai asas keadilan sosial sebagaimana termuat dalam sila kelima Pancasila. Mereka yang telah menempuh proses seleksi secara sah kehilangan haknya karena disalip oleh mereka yang memanfaatkan relasi personal.

Hal ini tidak hanya menimbulkan ketimpangan, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem yang semestinya menjunjung meritokrasi. Lebih jauh lagi, budaya nepotisme dalam birokrasi berpotensi melahirkan praktik korupsi yang lebih sistemik dan sulit diberantas.

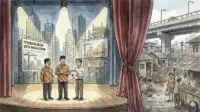

Kita tidak bisa menutup mata bahwa budaya memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia merupakan warisan luhur yang mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Namun di sisi lain, jika diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks dan kebutuhan zaman, budaya bisa menjadi penghambat kemajuan, bahkan menjerumuskan sistem birokrasi ke dalam praktik yang tidak etis.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memaknai budaya secara kritis. Pelestarian budaya memang penting, namun tidak semua nilai budaya harus diaplikasikan dalam konteks kenegaraan secara mentah-mentah. Kita harus bisa memilah mana nilai budaya yang dapat memperkuat sistem, dan mana yang justru harus ditinggalkan demi kemaslahatan bersama.

Sebagai negara yang sedang berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Indonesia perlu meninjau kembali sejauh mana nilai-nilai budaya tertentu memberikan kontribusi positif terhadap birokrasi.

Apakah budaya tersebut memperkuat prinsip keadilan dan transparansi, atau justru sebaliknya? Bila budaya justru menjadi alat pelanggeng ketidakadilan, maka kita perlu memiliki keberanian untuk mengubahnya.