Pada 20 Oktober 2024, jurnalis kawakan Najwa Shihab tampil dalam siaran langsung kanal YouTube Narasi TV saat momen pelantikan presiden baru. Di akhir tayangan tersebut, ia sempat mengomentari keberangkatan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana ke Solo dengan pesawat militer TNI AU yang dikawal delapan jet tempur.

Secara spontan, Najwa melontarkan komentar, “Sekarang nebeng TNI AU,” yang kemudian segera dikoreksi oleh rekan bicaranya, Andovi da Lopez, dengan mengatakan, “Enggak nebeng, Mbak Nana, dianter langsung.” Najwa pun segera menegaskan bahwa ia bermaksud menyatakan bahwa Jokowi memang “dianter langsung”.

Namun, cuplikan momen singkat tersebut langsung menyebar luas dan viral di berbagai platform media sosial, khususnya TikTok dan X (Twitter). Dalam waktu singkat, komentar “nebeng TNI AU” itu menuai kontroversi dan menjadi bahan perdebatan panas. Sebagian besar warganet menganggap ucapan itu kurang pantas, bahkan meremehkan mantan presiden yang masih memiliki kharisma kuat di mata masyarakat.

Reaksi keras pun muncul dari sejumlah konten kreator TikTok seperti @alinezad dan @awaanstory yang mengunggah video kritik terhadap Najwa. Mereka menyoroti penggunaan istilah “nebeng” sebagai bentuk ketidaksopanan yang dianggap mencederai norma protokoler.

Serangan juga merembet pada latar belakang pribadi dan pendidikan Najwa, bahkan memuat unsur diskriminatif dan sentimen SARA, seperti menyebutnya sebagai “orang Yaman” secara peyoratif.

Dalam waktu singkat, isu yang awalnya tampak remeh berkembang menjadi drama media sosial yang melibatkan identitas, persepsi publik, hingga seruan boikot terhadap program-program Narasi TV. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa komentar singkat bisa memicu badai opini yang kompleks, menandakan betapa rapuhnya batas antara ruang pribadi dan ruang publik di era digital.

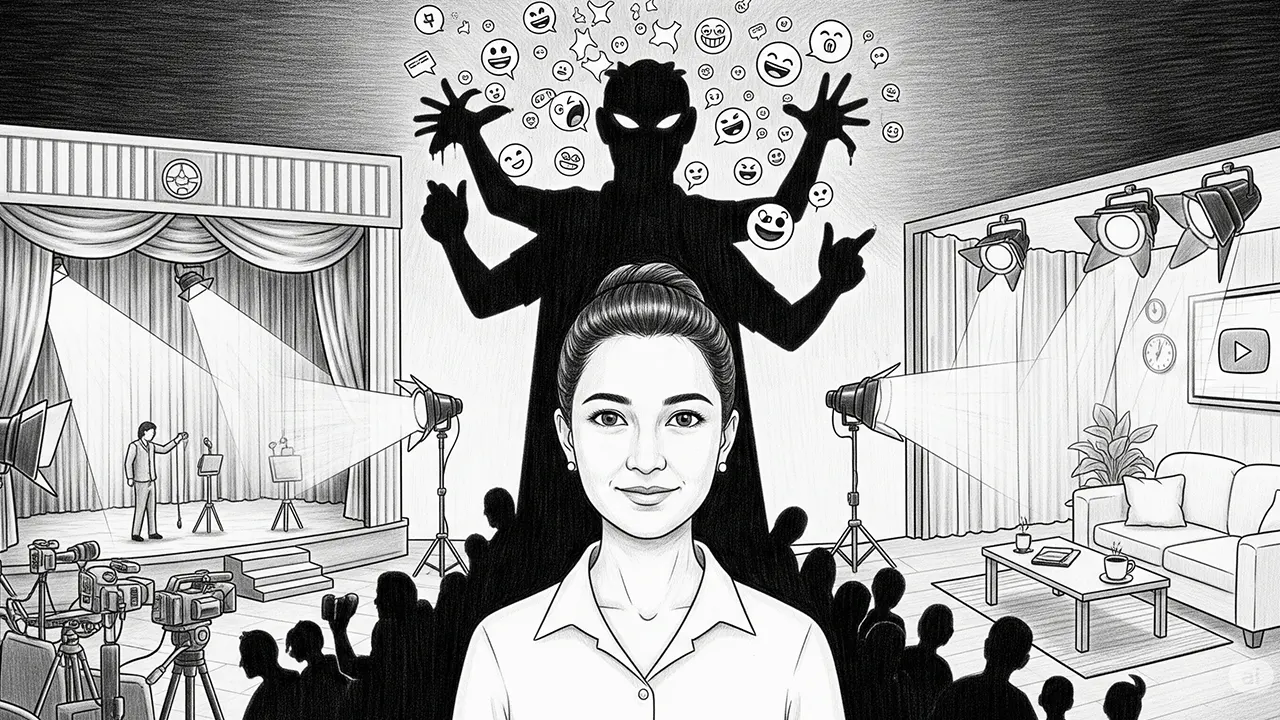

Untuk memahami gejala sosial ini secara lebih mendalam, kita bisa menggunakan pendekatan teori dramaturgi dari sosiolog Erving Goffman. Teori ini menjelaskan bagaimana individu, terutama figur publik, menyusun identitas dan mempertunjukkannya kepada masyarakat seperti dalam sebuah pertunjukan teater.

Dalam kerangka ini, setiap orang adalah aktor yang berusaha mengelola kesan tertentu saat tampil di hadapan publik (front stage), sementara sisi pribadinya yang lebih spontan dan otentik muncul di balik layar (back stage).

Dalam kasus Najwa, ia selama ini tampil sebagai jurnalis profesional dengan citra kuat: kritis, tajam, dan lugas. Itulah peran “front stage” yang dirancangnya dengan hati-hati. Namun, komentar santai di kanal YouTube mencerminkan “back stage” ruang di mana ekspresi spontan dan santai lebih dominan.

Di sinilah letak persoalan: ketika back stage tak sengaja terekspos ke ruang publik, terjadilah benturan identitas antara apa yang biasa ditampilkan dan apa yang secara tidak sengaja diperlihatkan.

Contoh serupa juga bisa dilihat pada kasus figur publik lain seperti Baim Wong, yang sempat memarahi seorang kakek di jalan dan menuai kontroversi. Baim selama ini dikenal sebagai sosok dermawan di layar kaca, namun insiden tersebut menunjukkan sisi dirinya yang berbeda. Ini menunjukkan bagaimana dramaturgi bekerja publik terbiasa melihat satu sisi dari seseorang dan terkejut ketika sisi lain tiba-tiba muncul.

Dalam teori Goffman, perpindahan antara panggung depan dan belakang bisa menimbulkan disonansi jika audiens merasa penampilan tak sesuai dengan ekspektasi. Netizen pun memiliki peran sebagai penonton sekaligus pengatur panggung: mereka tidak hanya menyaksikan, tetapi juga mengomentari, membagikan, bahkan memviralkan. Maka, komentar Najwa yang dianggap santai itu berubah menjadi “kesalahan panggung” yang ditonton jutaan orang.

Di sisi lain, teori impression management dalam dramaturgi menjelaskan bagaimana individu, terutama figur publik, mengatur tampilan dirinya agar konsisten dan sesuai harapan audiens. Komentar “nebeng” yang sesungguhnya tidak bermaksud merendahkan, menjadi sangat problematik karena tidak sesuai dengan citra Najwa yang telah dibangun selama ini.

Media sosial, dalam hal ini, berfungsi sebagai panggung yang tidak pernah mati. Tidak ada lagi ruang belakang yang aman. Setiap gerak-gerik, bahkan komentar ringan dalam suasana santai, bisa direkam, dipotong, dan dibagikan secara luas. Ini menuntut figur publik untuk selalu waspada dalam setiap ekspresinya. Sebab, dalam dunia digital, batas antara spontanitas dan pencitraan sangatlah tipis.

Refleksi yang bisa kita tarik dari kasus ini adalah bahwa publik baik sebagai penonton maupun pengguna media sosial perlu memiliki literasi media yang lebih baik. Tidak semua komentar yang terdengar ringan mencerminkan niat jahat. Kadang, situasi informal justru memperlihatkan sisi manusiawi seseorang yang selama ini tersembunyi di balik citra profesionalnya.

Sementara itu, bagi figur publik, kesadaran akan panggung sosial yang terus terbuka menjadi kunci penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Interaksi kecil pun bisa menjadi besar apabila tidak dikelola dengan bijaksana. Itulah dinamika sosial baru yang harus dihadapi dalam era digital saat ini.

Teori dramaturgi membantu kita memahami bahwa setiap interaksi publik bukan sekadar spontanitas, melainkan juga representasi diri yang penuh makna. Dalam dunia yang terus merekam, menyimpan, dan menyebarkan informasi, para aktor sosial termasuk jurnalis sekaliber Najwa Shihab harus semakin jeli memilih kata dan menjaga perannya. Sebab, sandiwara sosial kini tidak lagi memiliki batas panggung.