Demokrasi, sebagaimana pernah diungkapkan Abraham Lincoln, adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ungkapan klasik itu seolah menjadi fondasi dari seluruh cita-cita politik modern. Pemerintahan dari rakyat berarti kekuasaan lahir melalui proses pemilihan umum, bukan garis keturunan atau warisan kekuasaan.

Pemerintahan oleh rakyat bermakna bahwa penguasa harus memikul tanggung jawab kepada masyarakat, dan rakyat memiliki hak untuk memantau jalannya kekuasaan. Sementara itu, pemerintahan untuk rakyat menandaskan bahwa segala kebijakan negara mesti diarahkan demi kesejahteraan umum.

Indonesia, sejak awal kemerdekaannya, telah menegaskan diri sebagai negara demokratis. Prinsip ini termaktub dalam konstitusi dan tercermin dalam pelaksanaan pemilu berkala. Namun, dalam perjalanan panjangnya, demokrasi kita tampak kerap berjalan pincang.

Sebagaimana dikatakan oleh Syaiful Asmi Hasibuan (2023), esensi demokrasi adalah kekuasaan yang berakar dari rakyat. Sayangnya, akhir-akhir ini, suara rakyat justru sering kali dikesampingkan oleh elite yang seharusnya menjadi pelaksana kehendak mereka.

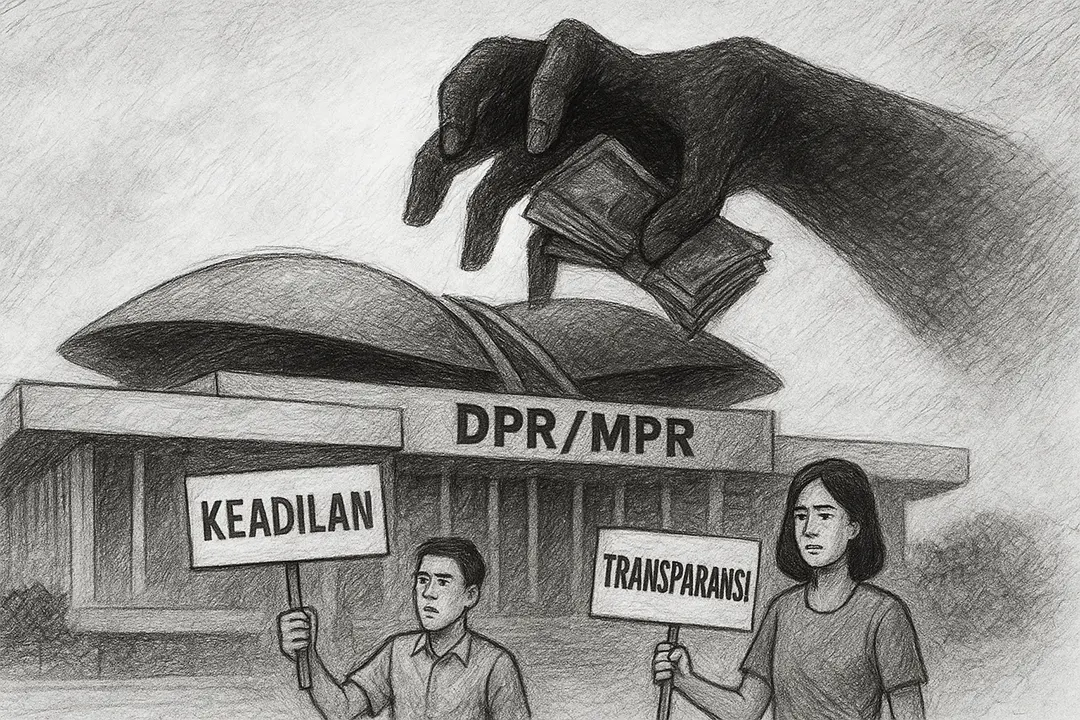

Kritik terhadap kondisi demokrasi Indonesia menguat seiring munculnya berbagai kebijakan yang memicu ketidakpuasan publik. Isu tunjangan baru bagi anggota DPR, kesewenang-wenangan kekuasaan, hingga kebijakan yang dirasa tidak adil menjadi contoh nyata.

Di banyak kota, gelombang demonstrasi muncul sebagai simbol kekecewaan. Rakyat turun ke jalan bukan karena sekadar ingin didengar, melainkan karena mereka merasa telah lama diabaikan.

Melemahnya demokrasi di Indonesia tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari serangkaian faktor yang saling terkait dari pembatasan kebebasan berpendapat, lemahnya penegakan hukum, hingga penyalahgunaan kekuasaan.

Kebebasan berpendapat, yang semestinya menjadi roh demokrasi, kini terasa kian menipis. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin setiap warga negara berhak mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul. Namun, dalam praktiknya, banyak yang masih takut bersuara. Kasus Bima Yudho Saputro, konten kreator asal Lampung Timur, menjadi contoh nyata.

Kritiknya terhadap pembangunan daerah berujung pada pelaporan ke polisi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Di era media sosial yang seharusnya memperluas ruang dialog, justru muncul paradoks: ruang berekspresi bisa menjadi bumerang bagi siapa pun yang berani bersuara lantang.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum menjadi luka lama yang tak kunjung sembuh. Istilah “piramida hukum Indonesia: runcing ke bawah, tumpul ke atas” telah menjadi pepatah pahit yang terus hidup di benak rakyat.

Hukum di negeri ini seolah hanya tajam bagi mereka yang miskin dan tak berdaya, sementara bagi yang berkuasa, hukum bisa dinegosiasikan. Padahal, penegakan hukum seharusnya menjadi pilar utama dalam menjaga keadilan dan menegakkan demokrasi. Presiden Joko Widodo sendiri pernah mengungkapkan keprihatinan atas maraknya korupsi di kalangan legislatif.

Dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2023, beliau menyebut bahwa sejak 2004 hingga 2022, ada 344 pimpinan dan anggota DPR maupun DPRD yang dipenjara karena korupsi. Angka itu menampar kesadaran publik akan betapa rapuhnya moral sebagian pejabat.

Penyalahgunaan kekuasaan pun menjadi wajah lain dari krisis demokrasi. Jabatan yang seharusnya dijalankan dengan amanah justru berubah menjadi alat memperkaya diri. Korupsi, nepotisme, dan politik uang menjadi penyakit menahun yang sulit diberantas. Akibatnya, rakyat semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, dan demokrasi kehilangan makna sejatinya.

Krisis kepercayaan ini membawa dampak yang luas. Pertama, kesejahteraan rakyat kian terpinggirkan karena kebijakan publik lebih sering berpihak pada kepentingan segelintir elite. Kedua, maraknya korupsi menciptakan siklus ketidakadilan yang membuat masyarakat kecil semakin tertekan.

Ketiga, hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah menumbuhkan apatisme politik. Rakyat tidak lagi percaya bahwa suara mereka mampu mengubah keadaan.

Namun, demokrasi bukanlah sistem yang mati. Ia bisa disembuhkan asal ada kemauan politik yang kuat dan kesadaran moral dari seluruh lapisan masyarakat. Pembebasan hak berpendapat harus benar-benar dijamin tanpa rasa takut.

Penegakan hukum mesti dijalankan tanpa pandang bulu, dan hubungan antara pemerintah dan rakyat harus dibangun atas dasar transparansi. Jika tiga hal itu bisa diwujudkan, maka perlahan kepercayaan publik akan tumbuh kembali, dan demokrasi akan menemukan napas segarnya.

Dalam konteks ini, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Mereka adalah kekuatan moral yang lahir dari dunia pengetahuan. Mahasiswa bukan hanya pengawas jalannya kekuasaan, tetapi juga jembatan antara rakyat dan pemerintah.

Mereka mengawal isu-isu krusial seperti keadilan sosial, hak buruh, kesetaraan gender, dan pemberantasan korupsi. Melalui sikap kritis, kegiatan sosial, dan pengabdian masyarakat, mahasiswa menjaga api demokrasi agar tidak padam. Dalam diri mereka, tersimpan harapan bahwa masa depan politik Indonesia akan lebih sehat dan berpihak pada rakyat.

Lemahnya demokrasi bukanlah akhir dari segalanya, melainkan peringatan keras bagi bangsa ini untuk berbenah. Pemerintah perlu membuka mata terhadap suara rakyat, menegakkan hukum dengan tegas, dan mengikis budaya korupsi yang mengakar.

Demokrasi tidak akan berarti apa-apa jika rakyatnya kehilangan kepercayaan. Dan kepercayaan itu hanya bisa kembali jika kekuasaan dijalankan dengan kejujuran dan tanggung jawab moral.

Indonesia adalah negara demokrasi setidaknya itu yang selalu kita yakini. Kini, tantangan terbesar kita adalah mengembalikan makna sejati dari kata itu: sebuah pemerintahan yang benar-benar lahir dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan berpihak sepenuhnya kepada rakyat.

Referensi

Hasibuan, S. A. (2023). Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi. Warta Dharmawangsa, 17(2), 602-609.