Di sebuah kelas menengah atas di Jakarta, seorang siswa mengangkat tangan. “Bu, kalau sistem demokrasi kita sudah baik, kenapa korupsi masih di mana-mana?” Gurunya diam sesaat, lalu menghela napas. “Kamu terlalu banyak tanya. Fokus ujian saja dulu. Itu bukan urusan kamu.”

Sepintas, ini cuma adegan sepele. Tapi kalau kita mau jujur, di balik jawaban itu tersembunyi wajah lama dari masalah besar negeri ini, kita tidak sedang krisis ekonomi semata, atau krisis moral belaka Kita sedang krisis logika. Dan yang lebih parah, kita bahkan tak menyadarinya.

Hari ini, pertanyaan jujur dianggap mencurigakan. Kritik dikira caci maki. Sementara orang yang berpikir beda dicap pembangkang. Kita tumbuh dalam tradisi yang terbiasa menyuapi apa yang harus dipikirkan, tapi jarang mengajarkan bagaimana cara berpikir.

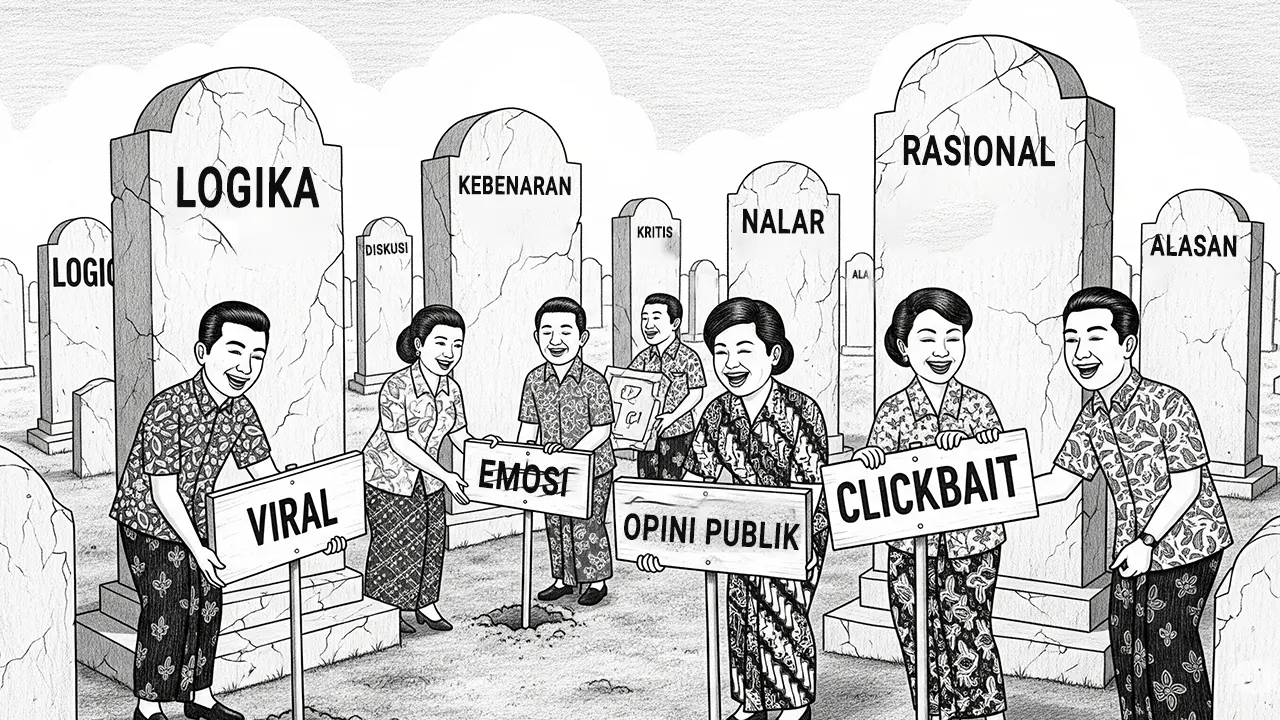

Padahal ini zaman yang katanya serba digital. Informasi tumpah-ruah setiap detik. Tapi anehnya, justru kita makin kesulitan membedakan mana fakta, mana fiksi. Clickbait jadi kompas moral. Konspirasi lebih laku daripada kajian ilmiah. Logika dikalahkan emosi, dan viral lebih penting daripada rasional.

Menurut laporan Digital 2024 dari We Are Social, masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan lebih dari 8 jam sehari berselancar di dunia maya. Tapi apa gunanya waktu sebanyak itu kalau kita hanya mengonsumsinya, tanpa pernah memprosesnya? Lalu, inilah kenyataan yang pahit, di negeri ini, “yang paling benar” seringkali hanyalah “yang paling banyak”.

Yang teriak paling keras dianggap paling bijak. Yang pikirannya jernih justru dianggap terlalu rumit. Pendidikan kita pun seolah ikut menyerah. Anak-anak pintar dianggap mereka yang mampu menghafal, bukan yang mampu mempertanyakan.

Diskusi dikira buang-buang waktu. Guru yang ditanya malah merasa dilawan. Kita bukan sedang membangun ruang belajar, kita sedang menumbuhkan kebiasaan diam dan patuh.

Tapi mari kita jujur. apakah ini salah rakyat semata? Mungkin tidak.

Kita lahir dari sejarah panjang ketakutan. Di masa lalu, bertanya bisa dianggap subversif. Dan luka itu masih membekas. Kini, ia hidup dalam bentuk autocensorship. Kita lebih nyaman diam demi aman, daripada jujur dan dianggap melawan arus.

Namun, di tengah sunyi itu, tetap ada cahaya kecil yang tumbuh. Anak-anak muda mulai bertanya lagi. Mereka mulai menolak jawaban instan. Mereka membuat konten, membuka ruang diskusi, membongkar narasi, dan mengajak berpikir ulang. Mungkin tak viral. Tapi perlahan, suara-suara rasional itu tumbuh. Meski sunyi, tapi tak padam.

Pertanyaannya: Apakah kita siap mendengarnya?

Apakah ruang publik kita cukup sehat untuk memberi tempat bagi nalar?

Atau kita akan terus berpura-pura baik-baik saja, sambil mengubur logika hidup-hidup?

Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Yang kita butuhkan adalah mereka yang berani berpikir, dan lebih dari itu, berani menghidupkan logika di tengah masyarakat yang semakin bising. Siapa tahu, suatu hari nanti, di kelas yang sama, ketika seorang anak bertanya dengan jujur, ia tidak akan disuruh diam. Tapi akan dijawab begini:

“Pertanyaan yang bagus. Yuk, kita bahas sama-sama.”

Karena berpikir kritis bukan bentuk pemberontakan, tapi bentuk paling tulus dari mencintai negeri ini. Karena berpikir kritis bukan soal melawan, tapi soal mencintai negeri ini dengan cara yang lebih dalam.

Salam perjuangan…