TikTok telah menjelma menjadi salah satu kekuatan budaya paling dominan dalam kehidupan anak muda masa kini. Lebih dari sekadar aplikasi hiburan, TikTok menjadi ruang sosial tempat berbagai identitas dibentuk, norma-norma baru disusun, serta praktik budaya dipertukarkan secara dinamis dan cepat.

Di balik tarian viral, tantangan tren, hingga cuplikan kehidupan sehari-hari, terdapat kekuatan budaya dan ideologis yang tak kasatmata tetapi sangat memengaruhi cara anak muda memahami dunia dan diri mereka sendiri.

Dari perspektif kajian budaya, TikTok tidak hanya mencerminkan budaya populer, tetapi juga menjadi arena produksi makna di mana kaum muda berperan aktif sebagai pencipta dan penyebar identitas kolektif. Platform ini menyajikan ekologi budaya yang sangat kompleks.

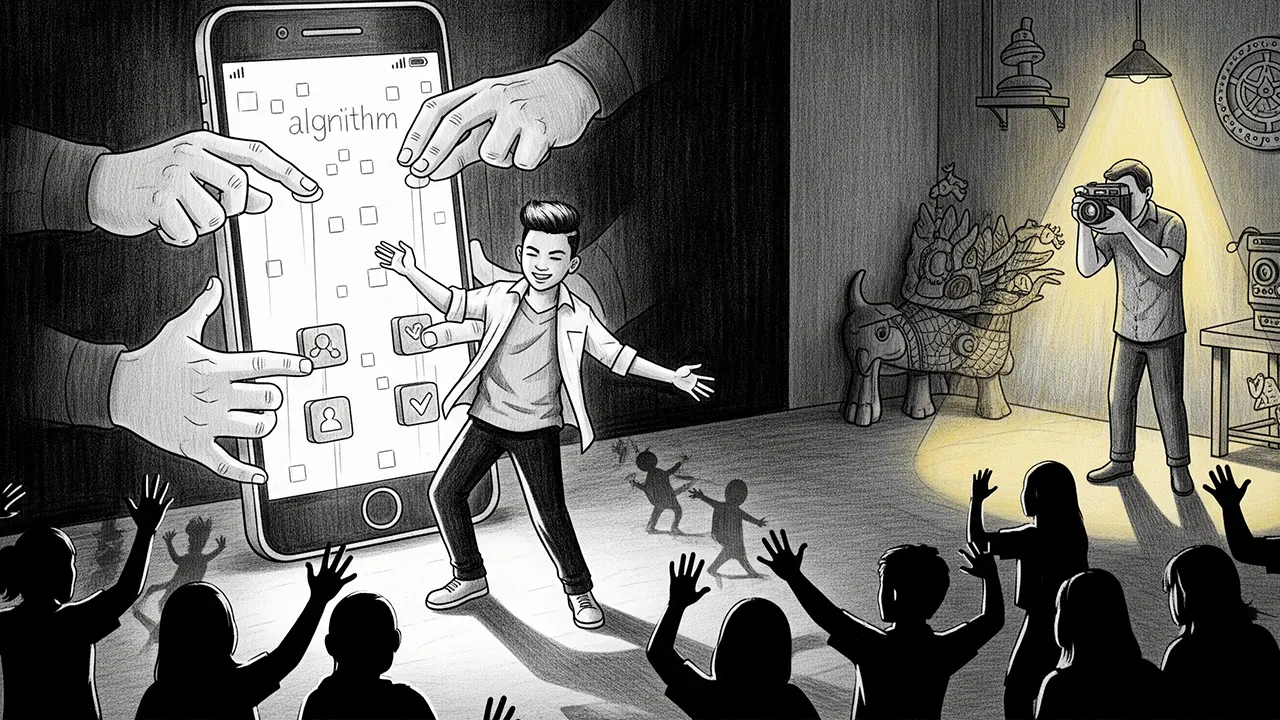

Algoritma yang mendasari TikTok bekerja tidak netral. Ia mengatur arus informasi dan membentuk lanskap visual serta ideologis yang dikonsumsi secara massal. Di sinilah dinamika antara kekuasaan, representasi, dan budaya bekerja secara subtil tetapi efektif.

Antonio Gramsci, dalam konsep hegemoninya, menjelaskan bagaimana kekuasaan ideologis bekerja melalui konsensus sosial yang dianggap wajar, alamiah, dan tak perlu dipertanyakan (Gramsci, 1971).

TikTok menjadi contoh nyata bagaimana ideologi dominan tersebar melalui konten yang viral, seperti standar kecantikan yang ideal, gaya hidup mewah, dan kesuksesan individu. Narasi-narasi ini terus diulang dalam berbagai bentuk konten sehingga membentuk kesadaran kolektif anak muda.

Standar tubuh “sempurna” atau gaya hidup “ideal” menjadi tolok ukur keberhasilan yang diterima begitu saja. Akibatnya, tekanan untuk menyesuaikan diri pun muncul dan menciptakan ketegangan psikologis, terutama bagi mereka yang merasa tak mampu memenuhi ekspektasi tersebut.

Stuart Hall melihat identitas sebagai hasil dari proses representasi yang terus menerus dalam interaksi sosial dan media (Hall, 2005). Identitas anak muda di TikTok tidak bersifat tetap, melainkan performatif dan cair. Mereka terus-menerus membangun ulang citra diri berdasarkan konten yang mereka konsumsi dan produksi.

Namun, fleksibilitas ini tak selalu membawa kebebasan. Justru sebaliknya, mereka sering kali merasa terperangkap dalam tuntutan untuk tampil sesuai dengan norma-norma dominan demi validasi sosial berupa likes dan komentar.

Selain itu, Michel Foucault menegaskan bahwa kekuasaan bukan hanya menindas, tetapi juga menciptakan dan mengatur diskursus sosial (Foucault, 1980). Dalam konteks TikTok, algoritma menjadi instrumen kekuasaan yang menentukan konten mana yang mendapat panggung dan mana yang disingkirkan.

Maka, bukan hanya persepsi tentang apa yang menarik atau penting yang dibentuk, tetapi juga tentang apa yang layak dibicarakan dan apa yang tidak. Kekuasaan bekerja secara tersembunyi melalui seleksi algoritmik yang seolah-olah netral, padahal memiliki kecenderungan mendukung konten-konten yang sesuai dengan nilai kapitalistik global.

Namun demikian, TikTok bukan hanya arena dominasi. Ia juga merupakan ruang kontestasi makna. Berbagai subkultur muncul sebagai bentuk resistensi terhadap hegemoni budaya dominan. Dalam pandangan Dick Hebdige, subkultur adalah ekspresi simbolik perlawanan terhadap nilai-nilai mapan (Hebdige, 1979).

Di TikTok, komunitas-komunitas yang mengangkat isu sosial, mempromosikan budaya lokal, atau mengadvokasi keberagaman identitas menjadi bukti bahwa resistensi terhadap narasi dominan tetap hidup. Mereka menciptakan ruang alternatif untuk membangun solidaritas dan menyuarakan ide-ide yang selama ini terpinggirkan.

Namun tantangan tetap ada. Globalisasi budaya yang difasilitasi oleh TikTok mempercepat arus homogenisasi budaya. Nilai-nilai dan tren Barat sering kali menjadi patokan universal, sehingga mengikis kekayaan budaya lokal.

Anak muda didorong untuk mengikuti pola ekspresi global demi visibilitas, sementara warisan budaya mereka sendiri terancam kehilangan relevansi. Jika tidak ada kesadaran kritis, maka TikTok bisa menjadi alat kolonialisasi budaya gaya baru yang melanggengkan dominasi nilai-nilai luar atas ekspresi lokal.

Agar kaum muda dapat merespons fenomena ini secara kritis, literasi digital menjadi sangat penting. Mereka perlu memahami bagaimana algoritma bekerja, bagaimana konten diseleksi, dan bagaimana representasi diri dibentuk dalam ruang digital. Literasi digital bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga tentang kesadaran ideologis dan kemampuan untuk membaca makna di balik konten.

Pemuda yang melek digital akan mampu memilah informasi, menciptakan narasi tandingan, dan menolak standar dominan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan identitas mereka sendiri. Selain itu, perlu dukungan dari masyarakat dan kebijakan yang berpihak pada keberagaman budaya di ruang digital.

Regulasi yang adil terhadap platform digital menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa TikTok tidak hanya menjadi alat kapitalisme global, tetapi juga ruang demokratis untuk pertukaran gagasan dan ekspresi budaya yang setara.

Kita perlu menyadari bahwa TikTok adalah gambaran kecil dari pergulatan besar dalam budaya kontemporer: antara hegemoni dan resistensi, antara homogenisasi dan keragaman, antara identitas dominan dan alternatif.

Kaum muda memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah budaya digital akan dibawa. Apakah mereka akan menjadi pengikut pasif dari tren viral, atau pencipta aktif dari identitas dan nilai-nilai budaya baru yang lebih inklusif dan beragam.