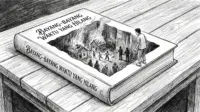

Globalisasi kerap dipuja sebagai kekuatan besar yang menyatukan dunia. Segalanya kini tampak lebih cepat, lebih dekat, dan lebih mudah dijangkau. Teknologi informasi melesat tanpa batas, pertukaran budaya melintasi ruang dan waktu, dan pasar dunia berdetak dalam irama yang sama. Kita diyakinkan bahwa dunia telah menyusut menjadi sebuah “desa global” tempat di mana jarak geografis nyaris tak berarti lagi.

Namun, di balik hingar-bingar konektivitas ini, muncul sebuah paradoks: yang jauh kini terasa dekat, sementara yang dekat perlahan menjauh. Ini bukan sekadar ironi, melainkan konsekuensi langsung dari logika globalisasi modern yang seringkali luput kita sadari.

Ketika yang Jauh Mendekat

Salah satu keajaiban globalisasi adalah kemampuannya menyatukan individu dari berbagai belahan dunia. Internet, media sosial, dan platform digital telah meruntuhkan tembok pemisah yang dulu tak tergoyahkan.

Bayangkan seorang remaja di Jakarta yang menjalin persahabatan akrab dengan teman dari Lisbon lewat komunitas gaming. Atau seniman lokal yang karyanya bisa dikenal hingga Eropa berkat unggahan sederhana di Instagram. Di sinilah konsep space of flows dari Manuel Castells menjadi nyata, di mana hubungan tidak lagi ditentukan oleh jarak, melainkan oleh arus informasi dan jaringan.

Budaya pun kini menjadi lebih cair. Kita bisa dengan mudah menikmati drama Korea, musik Swedia, hingga resep masakan Ethiopia hanya dalam genggaman tangan. Eksotisme bukan lagi milik mereka yang bepergian, melainkan milik siapa saja yang terkoneksi.

Inilah era konsumsi budaya global, seperti yang digambarkan oleh Adorno dan Horkheimer dalam konsep industri budaya, namun kini dalam skala yang jauh lebih luas dan personal.

Dunia menjadi terasa lebih kecil. Mereka yang dahulu jauh kini menjadi tetangga virtual.

Ketika yang Dekat Menjauh

Sayangnya, kedekatan global ini datang dengan harga yang tak murah: hubungan sosial lokal yang justru mulai terpinggirkan. Di tengah euforia konektivitas lintas benua, interaksi langsung dengan keluarga, tetangga, dan komunitas fisik kita mulai memudar.

Jürgen Habermas, dalam teorinya tentang kolonisasi dunia kehidupan, mengingatkan bahwa sistem ekonomi dan digital yang didorong oleh logika kapitalisme cenderung menggerus ruang interaksi manusia yang alami dan bermakna. Ketika semua didorong oleh efisiensi dan kecepatan, ruang-ruang percakapan di rumah, balai warga, atau warung kopi perlahan tergantikan oleh notifikasi digital yang tak henti berdenting.

Selain itu, hubungan sosial kini kerap direduksi menjadi angka dan simbol. Di media sosial, kita lebih sibuk membangun citra diri ideal ketimbang membangun kedekatan yang tulus. Hubungan menjadi semu direifikasi, seperti yang dijelaskan Mazhab Frankfurt diperlakukan bukan sebagai proses saling memahami, melainkan sebagai alat untuk mencapai pengakuan sosial. Akibatnya, kehadiran fisik tidak selalu berarti kehadiran emosional.

Waktu yang sebelumnya kita habiskan untuk bercengkerama dengan orang sekitar kini lebih banyak digunakan untuk menelusuri dunia maya. Kita tahu kabar influencer di luar negeri, tapi tak mengenal tetangga di seberang pagar. Komunitas tempat tinggal menjadi asing, dan yang dekat terasa semakin jauh.

Merangkul Paradoks dengan Kesadaran Baru

Apakah ini berarti kita harus menolak globalisasi? Tentu tidak. Globalisasi adalah keniscayaan, dan banyak hal baik yang lahir darinya. Tapi kita bisa dan harus menyikapinya secara kritis. Kuncinya terletak pada menyeimbangkan hubungan global dengan keterlibatan lokal.

Sebagai akademisi dan pengamat sosial, saya percaya bahwa ada tiga langkah penting yang bisa kita ambil:

1. Revitalisasi Kehidupan Sosial Lokal

Kita perlu secara sadar menghidupkan kembali ruang-ruang interaksi lokal: menghadiri rapat warga, mengobrol dengan tetangga, berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, atau sekadar minum kopi bersama teman lama. Hal-hal sederhana ini menjadi fondasi kuat bagi solidaritas sosial yang nyata.

2. Literasi Digital yang Kritis

Bukan berarti kita harus menghindari teknologi, tapi kita perlu memahami bagaimana algoritma bekerja, bagaimana platform membentuk perilaku, dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk memperkuat bukan mengasingkan. Jadikan teknologi alat untuk berdaya, bukan jebakan pasif.

3. Bangun Jembatan yang Otonom

Gunakan teknologi sebagai jembatan untuk membangun solidaritas lintas batas yang autentik. Gunakan media sosial untuk kampanye sosial, kolaborasi kreatif, atau penggalangan dukungan komunitas. Tapi jangan lupakan bahwa dunia nyata dimulai dari langkah kecil di sekitar kita.

Pilihan Ada di Tangan Kita

Paradoks globalisasi, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat adalah tantangan zaman yang harus kita jawab. Dunia memang telah berubah, tapi kita tetap punya kendali atas cara kita membangun relasi.

Apakah kita akan menjadi manusia global yang terhubung tapi kesepian? Atau justru menjadi warga dunia yang mampu merawat kedekatan lokal sambil membuka diri pada keberagaman global?

Jawaban itu ada pada setiap keputusan harian yang kita ambil mulai dari mematikan ponsel saat makan bersama keluarga, hingga menyapa tetangga pagi hari. Mungkin dunia memang menjadi desa global, tapi rumah kita tetap tempat yang paling penting untuk dirawat.

Referensi:

- Adorno, Theodor W., & Horkheimer, Max. (2002). Dialectic of Enlightenment. Stanford University Press. (Pertama kali diterbitkan 1944).

- Castells, Manuel. (1996). The Rise of the Network Society. Blackwell Publishers.

- Habermas, Jürgen. (1984). The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society. Beacon Press.

- Habermas, Jürgen. (1987). The Theory of Communicative Action, Vol. 2: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason. Beacon Press.