Di tengah arus globalisasi dan desakan ekonomi modern, hukum adat di Bali terus memainkan peran vital dalam menjaga keharmonisan masyarakat serta kedaulatan atas tanah dan budaya. Salah satu kasus yang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir adalah sengketa tanah adat di Desa Adat Bugbug, Karangasem, Bali.

Kasus ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai tradisional dalam hukum adat bertahan di tengah tekanan hukum negara dan kepentingan ekonomi.

Desa Adat Bugbug merupakan salah satu desa adat tertua di Bali dengan wilayah yang luas dan warisan leluhur yang dijaga secara turun-temurun. Pada 2017, muncul gugatan dari pihak luar terhadap status kepemilikan lahan seluas hampir 500 hektare yang selama ini dikuasai dan dijaga oleh krama desa adat. Tanah ini dianggap sebagai tanah pelaba pura—tanah milik pura yang dikelola oleh desa adat untuk kepentingan sakral dan sosial masyarakat.

Namun, pihak penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik pribadi berdasarkan sertifikat hak milik yang mereka miliki. Gugatan ini kemudian dibawa ke ranah hukum negara dan memasuki meja persidangan di Pengadilan Negeri Karangasem.

Dalam teori hukum adat, khususnya di Bali, dikenal adanya konsep “ayahan desa”, yaitu hak atas tanah yang dimiliki secara kolektif oleh krama desa adat. Tanah tersebut tidak bisa diperjualbelikan karena bersifat suci dan berkaitan erat dengan keberlangsungan ritus dan upacara adat.

Konsep “pelaba pura” juga merupakan bagian penting dari hukum adat Bali. Tanah-tanah ini menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem kepercayaan dan spiritualitas masyarakat Bali. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum adat, keberadaan tanah tersebut bukan sekadar aset ekonomi, melainkan simbol eksistensi budaya dan spiritual masyarakat.

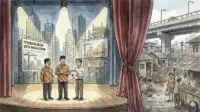

Sengketa ini memperlihatkan benturan antara hukum adat dan hukum negara. Di satu sisi, masyarakat adat Bugbug memiliki bukti sejarah dan tradisi pengelolaan tanah secara turun-temurun. Di sisi lain, penggugat membawa dokumen formal berupa sertifikat yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pertanyaannya kemudian: apakah legitimasi berdasarkan nilai-nilai kolektif adat bisa dikalahkan oleh bukti formal yang lahir dari sistem administrasi negara?

Dalam proses persidangan, Majelis Desa Adat Bugbug menghadirkan bukti berupa lontar, catatan desa, serta kesaksian tetua adat yang menjelaskan bahwa tanah tersebut telah dimiliki dan dijaga secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu.

Para krama juga menegaskan bahwa mereka tidak pernah menjual tanah itu, dan tidak ada sejarah pemindahtanganan kepada pihak luar.

Kasus ini mendapat perhatian dari Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, lembaga yang bertugas mengoordinasikan desa-desa adat dan menjaga eksistensi hukum adat. MDA menyatakan bahwa tanah adat tidak seharusnya diperjualbelikan atau diklaim oleh pihak luar, terutama jika tanah itu sudah lama digunakan untuk kepentingan upacara dan masyarakat.

Dalam pernyataannya, Ketua MDA Bali menyatakan, “Kami akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, terutama jika tanah itu merupakan bagian dari pelaba pura. Ini bukan sekadar persoalan kepemilikan, tetapi menyangkut eksistensi budaya dan identitas Bali.”

Pada akhirnya, setelah melewati berbagai tahapan, pengadilan memutuskan bahwa tanah tersebut tetap menjadi milik desa adat berdasarkan prinsip keadilan dan bukti historis yang kuat. Keputusan ini disambut suka cita oleh masyarakat Bugbug.

I Made Arta, salah satu krama adat, mengungkapkan, “Kemenangan ini bukan hanya untuk desa kami, tetapi untuk seluruh desa adat di Bali. Ini bukti bahwa adat masih dihormati dan diakui, bahkan oleh hukum negara.”

Putusan ini juga menegaskan pentingnya integrasi antara hukum negara dan hukum adat dalam konteks Indonesia sebagai negara multikultural. Hukum adat tidak lagi dipandang sebagai sistem hukum sekunder, melainkan sebagai entitas yang hidup dan relevan.

Kasus sengketa tanah adat di Desa Bugbug mengajarkan kepada kita bahwa keberadaan hukum adat bukan hanya sekadar simbol budaya, melainkan menjadi kekuatan nyata dalam memperjuangkan keadilan sosial yang berakar pada nilai-nilai komunal.

Ketika legalitas formal negara berbenturan dengan legitimasi adat yang telah hidup dan diwariskan secara turun-temurun, muncullah ketegangan yang sering kali tak mudah diselesaikan melalui pendekatan hukum positif semata.

Namun, dalam konteks Bali, di mana nilai-nilai tradisional dalam hukum adat masih menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, pengakuan terhadap legitimasi historis dan spiritual menjadi semakin penting. Legalitas sertifikat tak serta-merta menghapus ingatan kolektif masyarakat adat yang selama ratusan tahun telah menjaga tanah itu sebagai bagian dari jati diri dan praktik keagamaannya.

Dari kasus ini, terlihat bahwa sistem hukum nasional sesungguhnya memiliki ruang untuk mendengarkan dan menghormati hukum adat. Persidangan yang berakhir dengan keputusan yang memenangkan masyarakat adat Bugbug menunjukkan adanya sinyal positif bahwa peradilan di Indonesia mulai membuka diri terhadap nilai-nilai lokal dan adat, terlebih ketika bukti sejarah, praktik sosial, dan semangat kolektif masyarakat disampaikan secara utuh dan terstruktur.

Satu hal yang menjadi pelajaran penting adalah perlunya desa-desa adat di Bali untuk memperkuat dokumentasi sejarah, baik dalam bentuk tertulis maupun digital, sebagai bukti yang sah dan dapat diterima di pengadilan.

Tanpa dokumentasi yang kuat, maka akan semakin mudah bagi pihak luar untuk menggugat, meskipun secara historis mereka tak memiliki hubungan apa pun dengan tanah tersebut.

Kasus ini juga menegaskan pentingnya peran negara dalam mempercepat pengakuan terhadap wilayah adat, agar desa adat memiliki kekuatan hukum yang diakui dan dilindungi secara sah. Dengan demikian, tanah adat tidak menjadi objek perebutan semata, tetapi benar-benar diperlakukan sebagai ruang hidup budaya yang harus dilestarikan.

Lebih jauh, masyarakat adat Bali juga perlu terus memperkuat kapasitas hukum mereka sendiri. Edukasi hukum bagi krama desa, kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum, serta jaringan advokasi antar-desa adat merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mempertahankan kedaulatan atas tanah dan budaya mereka.

Ke depan, tantangan terbesar adalah bagaimana mencegah kasus serupa terulang. Dengan banyaknya tekanan ekonomi, terutama dari sektor pariwisata dan properti, desa adat menjadi sasaran empuk eksploitasi. Maka, penguatan regulasi, pemberdayaan desa adat, dan edukasi hukum menjadi langkah strategis.

Di tengah arus modernisasi, hukum adat Bali membuktikan dirinya bukan sebagai sistem yang usang, melainkan sebagai fondasi nilai yang masih hidup dan relevan. Studi kasus Desa Adat Bugbug menjadi cermin bagaimana kearifan lokal mampu bertahan, bahkan ketika dihadapkan pada sistem hukum formal yang lebih dominan.

Masyarakat adat Bali bukan hanya penjaga ritus dan upacara, tetapi juga pejuang nilai, sejarah, dan identitas. Ketika tanah adat dipertaruhkan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar lahan, tetapi masa depan budaya itu sendiri.