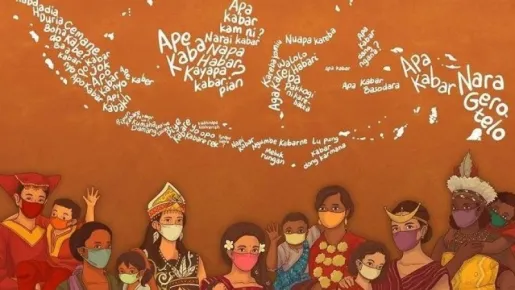

Bahasa adalah alat komunikasi utama yang digunakan manusia untuk menyampaikan perasaan, gagasan, dan identitas. Di Indonesia, keberagaman budaya telah melahirkan ratusan bahasa ibu yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Bahasa-bahasa ini bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bagian penting dari warisan budaya yang patut dilestarikan.

Namun, di tengah derasnya arus urbanisasi, bahasa ibu di kota-kota besar kian terpinggirkan. Lalu, muncul pertanyaan penting: Apakah bahasa Indonesia benar-benar menyatukan atau justru mengikis keberadaan bahasa ibu?

Bahasa ibu, atau yang sering juga disebut bahasa daerah, merupakan bahasa pertama yang dikuasai seseorang sejak kecil melalui interaksi dalam keluarga. Bahasa ini melekat erat dengan identitas dan jati diri penuturnya. Sayangnya, eksistensi bahasa ibu kian terancam, terutama di kawasan perkotaan yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang budaya.

Keberagaman ini mendorong dominasi penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun bahasa Indonesia berperan penting sebagai bahasa pemersatu bangsa, penggunaannya yang masif justru sering kali menggeser peran bahasa ibu.

Surat kabar Kompas pada 29 Oktober 2019 pernah memuat berita berjudul “Cegah Kematian Bahasa”, yang menyoroti punahnya 11 bahasa daerah di Indonesia. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa kepunahan terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah matinya sistem kebudayaan yang mendukung keberlangsungan bahasa tersebut.

Data dari Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyebutkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 718 bahasa daerah dengan tingkat vitalitas yang beragam. Namun, tidak sedikit di antaranya berada dalam kondisi kritis, bahkan terancam punah.

Perkotaan menjadi wilayah dengan krisis paling nyata dalam pemertahanan bahasa ibu. Dengan tingginya angka urbanisasi, mobilitas sosial, dan percampuran budaya, penggunaan bahasa ibu kian menurun drastis. Banyak orang tua di kota memilih untuk membiasakan anak-anak mereka menggunakan bahasa Indonesia sejak dini agar lebih “terintegrasi” secara sosial.

Belum lagi adanya perkawinan campuran, lingkungan pendidikan yang lebih menekankan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing, serta pengaruh media dan teknologi digital. Faktor-faktor ini mempercepat pergeseran penggunaan bahasa ibu, terutama di kalangan generasi muda.

Situasi ini menempatkan bahasa ibu hanya sebagai bahasa informal yang digunakan dalam konteks terbatas, seperti saat berbicara dengan orang tua atau kakek-nenek. Sementara dalam kehidupan publik, peran bahasa ibu perlahan-lahan terkikis oleh dominasi bahasa nasional.

Migrasi dari desa ke kota menjadi salah satu faktor utama dalam krisis ini. Ketika seseorang pindah dari daerah asalnya ke kota besar, mereka dihadapkan pada lingkungan yang menggunakan bahasa berbeda. Demi menyesuaikan diri, mereka cenderung meninggalkan bahasa ibu dan menggantinya dengan bahasa Indonesia.

Tak jarang pula, bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa yang lebih “berkelas” dan “modern”, sehingga penggunaan bahasa ibu justru dianggap ketinggalan zaman atau bahkan memalukan. Stigma semacam ini mempercepat proses pergeseran bahasa dan memperlemah ikatan terhadap budaya asli.

Lingkungan sekolah, sebagai institusi formal, juga turut memperkuat dominasi bahasa Indonesia dan bahasa asing. Penggunaan bahasa ibu dalam proses pembelajaran masih minim, bahkan hampir tidak ada dalam kurikulum formal. Padahal, sekolah bisa menjadi tempat strategis dalam pelestarian bahasa daerah melalui kegiatan ekstrakurikuler, pelajaran muatan lokal, atau pembelajaran multibahasa.

Sementara itu, dalam kehidupan sosial perkotaan yang kompleks, bahasa Indonesia dianggap sebagai alat komunikasi paling efektif. Namun, di balik kemudahan ini, perlahan-lahan budaya lokal yang diwakili oleh bahasa ibu mulai terpinggirkan.

Bahasa ibu bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga jati diri budaya yang mencerminkan nilai-nilai, kearifan lokal, dan sejarah suatu komunitas. Oleh karena itu, pelestarian bahasa ibu bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.

Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak-anak memegang peran penting dalam mengenalkan dan membiasakan penggunaan bahasa ibu di rumah. Orang tua perlu menyadari bahwa mengenalkan bahasa ibu sejak dini tidak akan mengganggu kemampuan anak dalam berbahasa Indonesia maupun bahasa asing. Justru, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan multilingual memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik.

Selain itu, lembaga pendidikan juga bisa turut serta melalui program muatan lokal atau komunitas budaya yang mendorong penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan siswa. Dukungan pemerintah dan media massa dalam menciptakan ruang yang mendukung keberagaman bahasa juga sangat dibutuhkan.

Bahasa Indonesia tetap harus dijaga sebagai bahasa pemersatu, namun tidak dengan mengorbankan kekayaan bahasa daerah. Keseimbangan antara keduanya harus terus diupayakan agar keberagaman Indonesia tetap terjaga dan diwariskan ke generasi selanjutnya.

Kita perlu menumbuhkan kesadaran bahwa melestarikan bahasa ibu berarti merawat akar budaya bangsa. Dalam era globalisasi seperti saat ini, pelestarian bahasa ibu adalah bentuk perlawanan terhadap homogenisasi budaya yang bisa menggerus identitas lokal.

Melalui langkah-langkah kecil seperti menggunakan bahasa ibu dalam keluarga, mendukung komunitas pelestari bahasa daerah, hingga mendorong kebijakan pemerintah yang inklusif terhadap bahasa lokal, kita semua bisa berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan bahasa ibu di tengah tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. F., & Suyanto, S. (2017). Pergeseran dan pemertahanan bahasa ibu dalam ranah rumah tangga migran di Kota Semarang. Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra, 12(1), 15-26.

- Khazanah, D. (2012). Kedudukan bahasa jawa ragam krama pada kalangan generasi muda: studi kasus di Desa Randegan Kecamatan Dawarblandong, Mojokerto dan di Dusun Tutul Kecamatan Ambulu, Jember. Jurnal Pengembangan Pendidikan, 9(2), 457-466.

- Susanto, H.(2016).Perubahan, Pergeseran, dan Pemertahanan Bahasa.

- https://wordpress.com/2016/02/04/perubahan-pergeseran-dan-pemertahanan-bahasa/ . Diakses pada tanggal 2 Mei 2025.

- Suhassatya, G. K. (2025). KEPUNAHAN BAHASA DAERAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF BAHASA SEBAGAI IDENTITAS BUDAYA. Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, 4(2), 3280-3290.

- Wiratno, T., & Santosa, R. (2014). Bahasa, fungsi bahasa, dan konteks sosial. Modul Pengantar Linguistik Umum, 1-19.

- Yonantho, S. (2025, 14 Oktober). Masa Depan Bahasa Daerah.

- https://badanbahasa.kemendikdasmen.go.id/artikel-detail/4540/masa-depan-bahasa-daerah . Diakses pada tanggal 3 Mei 2025.