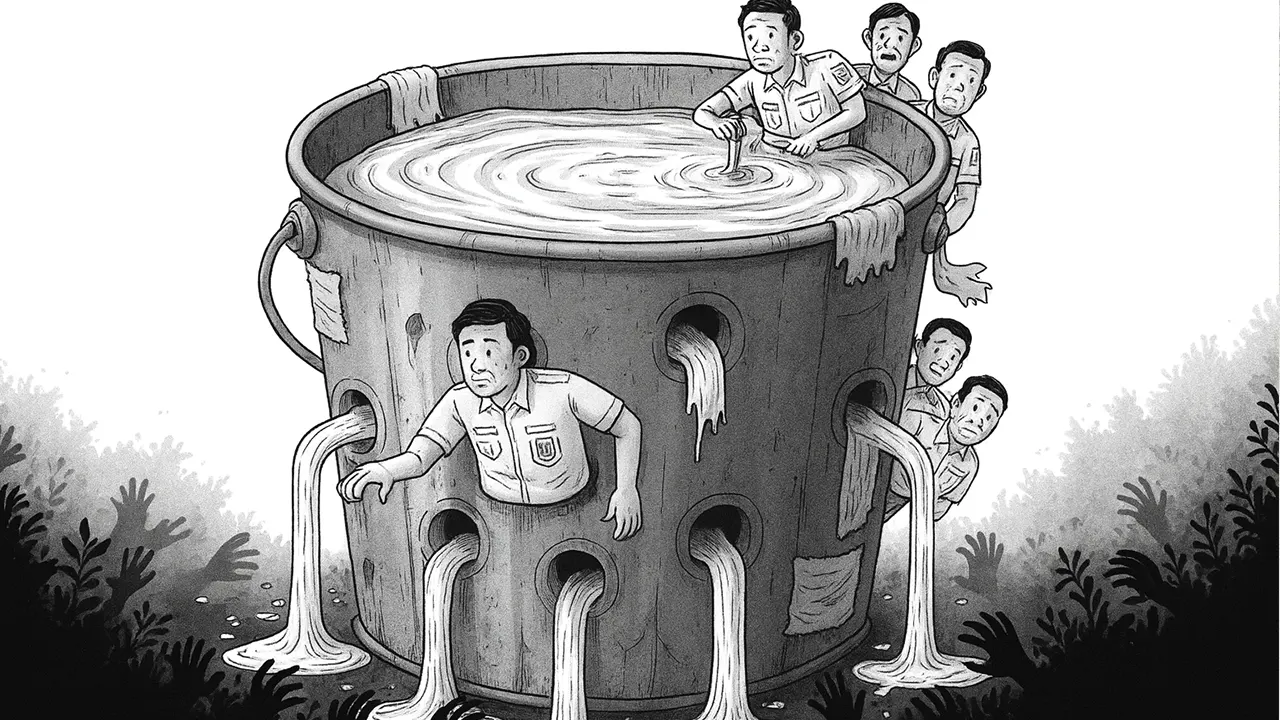

Provinsi Bangka Belitung tengah menghadapi krisis multidimensi akibat maraknya tambang timah ilegal yang beroperasi tanpa kendali. Dengan estimasi lebih dari 1.000 titik penambangan tanpa izin, kawasan ini berada pada titik rawan kerusakan ekologis dan kehilangan potensi ekonomi negara dalam skala yang mencemaskan. Masifnya operasi tambang ilegal menunjukkan lemahnya tata kelola dan pengawasan pertambangan dalam dua dekade terakhir.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sejak September 2025 telah memerintahkan operasi terpadu yang melibatkan TNI, Polri, dan Bea Cukai untuk menutup jalur penyelundupan dan memutus rantai pasokan tambang ilegal.

Langkah ini tidak hanya menjadi respons atas ancaman keamanan, tetapi juga upaya menyelamatkan potensi kerugian negara yang dalam beberapa bulan terakhir mencapai Rp22 triliun dan diproyeksikan menembus Rp45 triliun pada 2026 apabila tidak segera dihentikan. Fakta bahwa sekitar 80 persen timah Bangka Belitung diselundupkan melalui jaringan ilegal memperlihatkan betapa dalam dan terstrukturnya persoalan ini.

Namun, dimensi ekonomi hanyalah satu sisi dari ancaman yang mengemuka. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan jauh lebih kompleks dan berjangka panjang. Penambangan timah, terutama yang dilakukan di perairan, telah merusak ekosistem laut, menghancurkan habitat biota endemik, serta memperburuk kualitas air akibat sedimentasi dan sebaran lumpur tambang.

Daerah aliran sungai dan pesisir yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat terdampak langsung oleh turunnya produktivitas sumber daya alam. Organisasi lingkungan, akademisi, dan pemerintah daerah berkali-kali mengingatkan bahwa kerusakan ekologis ini dapat menjadi bencana permanen bila tidak segera dikendalikan.

Aspek sosial dan keamanan juga menjadi tantangan tersendiri. Penambangan ilegal kerap melibatkan pemodal besar dan jaringan kriminal yang mengoperasikan alat berat tanpa izin. Sejumlah operasi aparat dalam beberapa bulan terakhir berhasil menyita ekskavator dan kapal isap yang digunakan untuk aktivitas ilegal tersebut. Kondisi ini menegaskan bahwa tambang ilegal bukan sekadar persoalan ekonomi gelap, tetapi juga ancaman terhadap ketertiban umum dan kedaulatan negara dalam mengelola sumber dayanya.

Karena itu, penegakan hukum tidak bisa berhenti pada operasi penertiban. Pemerintah daerah dan pusat perlu membangun mekanisme pengawasan yang lebih ketat, transparan, dan berbasis data. Izin pertambangan harus diberikan hanya kepada pelaku yang memenuhi standar lingkungan, mematuhi tata ruang, dan berkomitmen pada praktik berkelanjutan. Rehabilitasi kawasan tambang wajib diprioritaskan, dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai bagian dari pemulihan dan pengawasan.

Bangka Belitung membutuhkan model tata kelola pertambangan yang tidak hanya menekan praktik ilegal, tetapi juga menata ulang industri timah sebagai sumber daya strategis nasional. Tanpa reformasi menyeluruh, kerusakan lingkungan akan semakin meluas, dan negara terus kehilangan potensi penerimaan yang semestinya dinikmati untuk kesejahteraan publik.

Dalam situasi kritis ini, kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perusahaan tambang, hingga masyarakat harus bersinergi memastikan bahwa industri timah berjalan secara legal, transparan, dan bertanggung jawab.

Penindakan tegas terhadap tambang ilegal adalah langkah awal; langkah berikutnya adalah memastikan keberlanjutan pertambangan sebagai bagian dari strategi jangka panjang pembangunan Bangka Belitung. Tanpa itu, masa depan lingkungan dan ekonomi daerah ini akan terus berada dalam bayang-bayang kerusakan.