Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pemerintah selalu menargetkan peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya.

Dalam rangka mencapai target tersebut, dibutuhkan sistem administrasi layanan perpajakan yang mampu memudahkan wajib pajak dalam mencatat, menyimpan, serta menyampaikan dokumen dan data yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan mereka. Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah meluncurkan sistem Coretax, sebagai bagian dari transformasi digital layanan pajak nasional.

Merujuk laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Coretax adalah sistem administrasi layanan perpajakan yang dikembangkan sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

Sistem ini menggunakan platform COTS (Commercial Off-the-Shelf) dan ditujukan untuk merombak proses bisnis perpajakan, serta membenahi basis data agar lebih terintegrasi dan efisien. Coretax dijadwalkan mulai diberlakukan secara penuh pada 1 Januari 2025.

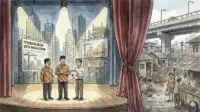

Dengan visi besar modernisasi birokrasi, sistem ini seharusnya menjadi simbol kemajuan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: keraguan publik semakin membesar seiring dengan berbagai gangguan teknis dan kegagalan sistem.

Sejak awal diperkenalkan, banyak pengguna, termasuk perusahaan besar, pelaku UMKM, hingga konsultan pajak, mengeluhkan kesulitan akses, kegagalan login, serta sinkronisasi data yang tidak berjalan mulus dari sistem lama ke sistem baru.

Di media sosial, terutama di platform X (dulu Twitter) dan Instagram, keluhan terhadap error sistem Coretax menjadi viral. Banyak perusahaan mengalami keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak. Ironisnya, sanksi administratif tetap dibebankan kepada mereka meski akar permasalahan terletak pada kegagalan sistem negara.

Masalah mendasarnya bukan pada ide modernisasi itu sendiri, melainkan pada lemahnya manajemen transisi dan minimnya kesiapan infrastruktur digital. Pemerintah tampak terlalu percaya diri dalam mengganti sistem lama tanpa uji publik yang memadai.

Tidak adanya masa percobaan yang melibatkan pengguna secara luas memperparah ketidakpercayaan masyarakat. Bandwidth yang terbatas, gangguan teknis, hingga tampilan sistem yang membingungkan, memperburuk pengalaman pengguna.

Kalangan dunia usaha pun angkat suara. Wakil Ketua Umum Apindo, Sanny Iskandar, menyatakan bahwa masa transisi seharusnya diperpanjang dari tiga bulan menjadi enam bulan. Ia menekankan bahwa perubahan sistem sebesar ini membutuhkan waktu adaptasi, baik dari sisi kesiapan digital pemerintah maupun kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan sistem baru, termasuk pelatihan sumber daya manusia yang memadai.

Dari sudut pandang publik, kegagalan implementasi Coretax menimbulkan trauma baru terhadap layanan digital pemerintah. Ketika sistem yang menyangkut langsung dengan urusan keuangan rakyat justru bermasalah, maka tidak heran jika masyarakat menjadi skeptis terhadap program digitalisasi lainnya.

Perbandingan dengan negara-negara seperti India, Australia, dan Estonia kerap menjadi pembenaran bagi pemerintah. Namun, perlu dicatat bahwa mereka menerapkan proses transisi secara bertahap, terbuka, dan partisipatif.

Di India misalnya, implementasi sistem GSTN melibatkan sosialisasi nasional secara menyeluruh. Di Indonesia, bahkan rapat pembahasan Coretax yang semula akan disiarkan secara terbuka melalui kanal YouTube DPR, mendadak ditutup atas permintaan Direktur Jenderal Pajak, dengan alasan menghindari kegaduhan.

Tindakan ini menambah kesan bahwa pemerintah cenderung menutup diri dari kritik publik. Ketika ditanya soal kesiapan sistem, jawaban yang diberikan adalah sistem ini akan terus diperbaiki sambil berjalan. Ini adalah pendekatan yang berisiko tinggi dalam konteks perpajakan, karena kesalahan sekecil apa pun berdampak langsung pada keuangan masyarakat dan penerimaan negara.

Dalam konteks administrasi publik yang berdampak luas, pendekatan seperti ini justru menjadi bumerang. Pemerintah perlu segera melakukan refleksi mendalam terhadap pelaksanaan transformasi digital. Evaluasi tidak cukup hanya menyasar aspek teknis semata, melainkan harus mencakup aspek manajerial, tata kelola proyek, dan kebijakan transisi secara keseluruhan.

Pemerintah juga perlu melibatkan lebih banyak pihak independen seperti akademisi, praktisi teknologi informasi, dan organisasi profesi untuk memberikan masukan objektif terhadap keberlangsungan sistem ini. Audit publik harus dilakukan untuk menilai sejauh mana Coretax dapat menjawab tantangan birokrasi modern secara adil dan efisien.

Tak kalah penting, edukasi bagi para wajib pajak harus diperbaiki secara menyeluruh. Sosialisasi melalui video atau dokumen daring saja tidak cukup. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan interaktif dan pusat bantuan (help center) yang bisa merespons kendala secara real-time. Hal ini penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang dikelola secara digital.

Kesimpulannya, Coretax adalah representasi dari semangat transformasi birokrasi digital yang patut diapresiasi, tetapi masih menghadapi tantangan besar dalam hal implementasi. Sistem ini akan terus menjadi sumber keresahan jika pemerintah tidak segera membuka ruang diskusi yang lebih luas, merespons kritik secara terbuka, serta mengedepankan prinsip good governance.

Transformasi digital tidak boleh hanya sekadar proyek teknologi. Ia harus menjadi wujud dari pelayanan publik yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dengan perbaikan sistem, peningkatan kapasitas infrastruktur, dan pendekatan edukasi yang menyentuh langsung kebutuhan pengguna, Coretax berpotensi besar untuk membawa perubahan nyata dalam sistem perpajakan Indonesia.

Namun semua itu hanya dapat tercapai jika pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang ada, dan bersedia untuk melibatkan publik dalam setiap langkah perbaikannya.