Bahasa adalah elemen fundamental dalam kehidupan manusia. Ia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan identitas, budaya, serta struktur sosial masyarakat. Dalam dunia linguistik, khususnya sosiolinguistik, keberagaman bahasa yang digunakan dalam berbagai konteks dikenal sebagai ragam bahasa atau variasi bahasa.

Ragam ini tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti situasi, tujuan komunikasi, hubungan antarpenutur, dan media penyampaian.

Menurut Finocchiaro (2009:5), ragam bahasa merupakan variasi dalam penggunaan bahasa yang timbul karena perbedaan situasi atau konteks. Pendapat ini diperkuat oleh Kridalaksana (2008:206) yang menyebutkan bahwa ragam bahasa sangat bergantung pada topik pembicaraan, hubungan sosial antarpenutur, serta sarana komunikasi yang digunakan.

Sebagai contoh, bahasa yang digunakan saat berbicara di ruang kelas tentu berbeda dengan bahasa yang digunakan saat bercakap di kafe bersama teman. Kalimat dan intonasi yang digunakan pun menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan komunikasi.

Perbedaan ragam bahasa juga tampak jelas ketika seseorang berbicara dengan lawan bicara dari latar belakang sosial yang berbeda. Seorang anak akan lebih berhati-hati dan sopan saat berbicara dengan orang tuanya dibanding saat bercanda dengan teman sebayanya.

Begitu pula seorang mahasiswa akan menggunakan gaya bahasa yang lebih formal dan santun saat berbincang dengan dosennya. Pemilihan diksi dan struktur kalimat yang digunakan mencerminkan adanya kesadaran terhadap konteks dan etika dalam berbahasa.

Ragam bahasa secara umum dibedakan berdasarkan beberapa aspek. Pertama, ragam berdasarkan penutur, yang meliputi idiolek dan dialek. Idiolek adalah gaya bahasa yang khas dari individu, sementara dialek merupakan variasi bahasa yang berkembang dalam kelompok masyarakat tertentu berdasarkan daerah atau latar belakang budaya. Misalnya, dialek bahasa Jawa berbeda antara wilayah Solo dan Banyumas, baik dari segi pengucapan maupun kosakatanya.

Kedua, ragam berdasarkan penggunaan, yang disesuaikan dengan bidang atau profesi tertentu. Dunia militer, hukum, agama, sastra, maupun jurnalistik memiliki kosakata dan struktur kalimat yang khas. Seorang jurnalis, misalnya, akan lebih memilih kalimat padat dan lugas dibandingkan dengan seorang sastrawan yang cenderung menonjolkan gaya bahasa ekspresif.

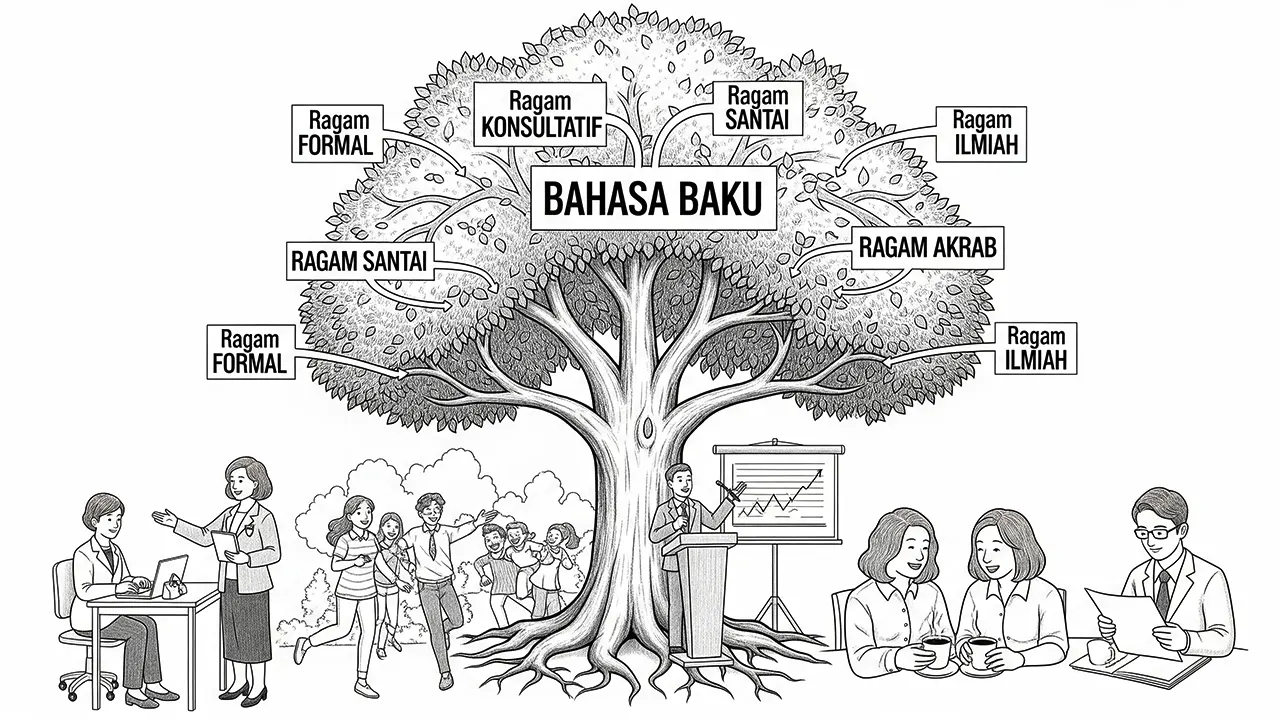

Ketiga, ragam berdasarkan tingkat keformalan. Ragam ini terbagi menjadi lima tingkatan: beku (frozen), resmi (formal), usaha (konsultatif), santai (casual), dan akrab (intimate). Ragam beku sering dijumpai dalam dokumen hukum atau naskah upacara adat.

Ragam formal lazim digunakan dalam kegiatan resmi seperti pidato kenegaraan atau rapat instansi. Ragam konsultatif biasanya muncul dalam interaksi antara guru dan siswa atau dokter dan pasien, di mana terdapat nuansa formal namun tetap interaktif.

Ragam santai muncul dalam percakapan sehari-hari yang tidak mengikat, misalnya antar teman atau keluarga. Bahasa yang digunakan cenderung fleksibel dan lebih ekspresif. Sedangkan ragam akrab digunakan dalam komunikasi sangat personal, biasanya antara sahabat dekat atau pasangan, dengan sapaan dan istilah khas yang tidak dimengerti oleh orang luar.

Ragam bahasa juga dapat diklasifikasikan berdasarkan media penyampaiannya, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan disampaikan secara langsung melalui ucapan dengan memperhatikan unsur intonasi, tekanan, jeda, dan ekspresi wajah.

Ragam tulis, di sisi lain, menuntut ketelitian dalam struktur kalimat, penggunaan tanda baca, serta kejelasan maksud agar tidak menimbulkan multitafsir. Kesalahan dalam memahami konteks pada ragam tulis bisa berdampak pada kekeliruan dalam penafsiran pesan. Oleh karena itu, keterampilan menulis dan membaca secara kritis sangat penting dalam komunikasi tulis.

Selanjutnya, ragam bahasa juga dapat dibedakan berdasarkan jenis pesan komunikasi, yakni ragam bahasa ilmiah dan ragam bahasa tulis resmi. Bahasa ilmiah digunakan dalam konteks akademik seperti makalah, skripsi, dan laporan penelitian. Ciri khasnya adalah objektif, logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang baku. Ragam ini juga sering digunakan secara lisan, misalnya dalam seminar atau orasi ilmiah.

Sementara itu, bahasa tulis resmi lebih luas penggunaannya, misalnya dalam penulisan berita atau dokumen administrasi. Di dalam karya sastra pun, bahasa tulis dapat tampil dalam bentuk yang lebih kreatif dan simbolik, seperti dalam puisi atau cerpen. Perbedaan gaya ini menunjukkan bahwa bahasa, meskipun memiliki aturan yang sama, bisa tampil sangat beragam sesuai dengan niat komunikatif penulis atau penuturnya.

Dalam konteks kebudayaan Indonesia yang multietnis, ragam bahasa menjadi jembatan sekaligus tantangan. Kita hidup dalam masyarakat yang kaya akan bahasa daerah dan dialek, namun juga dituntut untuk menguasai bahasa Indonesia yang menjadi alat pemersatu nasional.

Dalam hal ini, penggunaan bahasa baku menjadi penting, terutama dalam situasi resmi atau formal. Bahasa baku memiliki fungsi strategis dalam menciptakan komunikasi yang efektif, efisien, dan dapat dipahami lintas kelompok masyarakat.

Bahasa baku biasanya sudah terstandardisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Misalnya, kata “unduh” digunakan secara resmi menggantikan “download”, dan “mengapa” menggantikan “kenapa”. Pemilihan kata-kata seperti ini tidak hanya mencerminkan kedisiplinan dalam berbahasa, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap pelestarian dan pemajuan bahasa nasional.

Namun demikian, kita tidak bisa mengabaikan keberadaan ragam lain, seperti bahasa santai atau dialek lokal. Keduanya tetap memiliki tempat dalam kehidupan sosial sehari-hari. Bahkan, dalam beberapa konteks, penggunaan dialek atau bahasa santai justru mempererat hubungan sosial dan membangun kedekatan emosional.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki kesadaran berbahasa, yakni kemampuan untuk menyesuaikan gaya dan ragam bahasa dengan situasi, tujuan, dan lawan bicara. Dalam era digital saat ini, ketika media sosial menjadi wadah utama komunikasi, tantangan dalam menjaga kualitas bahasa semakin besar.

Di sinilah peran pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi, untuk membentuk generasi yang tidak hanya cakap berbahasa, tetapi juga bijak dalam memilih dan menggunakan bahasa sesuai konteksnya.