Fenomena gangsterisme remaja di Surabaya kembali menjadi sorotan publik. Tawuran antar geng, aksi kekerasan di jalanan, hingga bentrokan antarkelompok yang terekam di media sosial menimbulkan rasa waswas di tengah masyarakat.

Bagi warga yang bekerja hingga larut malam, pemandangan ini memunculkan kecemasan baru. Pertanyaan pun mengemuka: apakah fenomena ini sekadar kenakalan remaja, atau gejala yang lebih dalam jeritan akibat krisis identitas dan kekosongan ruhani?

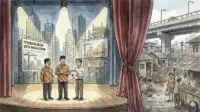

Kota Besar, Tantangan Urban, dan Pencarian Diri

Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya tumbuh dengan denyut urban yang cepat dan keras. Perkembangan teknologi memudahkan remaja membangun komunitas, termasuk yang berujung pada pembentukan geng jalanan. Identitas kelompok menjadi simbol kebanggaan, bahkan eksistensi. Ironisnya, banyak dari pelaku justru masih duduk di bangku SMP dan SMA.

Sebagian dari mereka datang dari keluarga yang kurang harmonis, hidup di lingkungan dengan pengawasan lemah, atau mencari penerimaan yang tak mereka temukan di rumah. Dalam situasi demikian, geng menjadi “keluarga alternatif” yang memberikan pengakuan dan rasa memiliki—meskipun lewat jalan kekerasan.

Fenomena ini bukanlah kasus terpisah. Ia adalah potret dari krisis identitas yang dialami sebagian remaja kota. Emile Durkheim menyebut kondisi ini sebagai anomie melemahnya nilai dan norma sosial yang membuat individu kehilangan arah. Di tengah derasnya arus modernitas, sebagian remaja kehilangan jangkar moral dan spiritual. Ketika pegangan hidup melemah, kekosongan itu mudah terisi oleh hal destruktif.

Krisis Identitas dalam Lensa Psikologi Perkembangan

Psikolog Erik Erikson menegaskan bahwa masa remaja adalah fase pencarian jati diri—tahap “Identity vs Role Confusion.” Ketika remaja gagal menemukan identitas yang stabil, mereka cenderung jatuh pada kebingungan peran. Geng jalanan lalu hadir sebagai ruang kompensasi, tempat mereka mendapatkan identitas sosial yang diakui teman sebaya.

Dalam banyak kasus, tekanan kelompok sebaya menjadi pendorong kuat. Untuk diakui, remaja rela melakukan hal ekstrem: tawuran, kekerasan, bahkan kriminalitas. Mereka menukar rasa aman dengan penerimaan sosial. Lingkungan yang permisif terhadap kekerasan memperkuat siklus itu, sementara dukungan keluarga dan sekolah kerap tidak cukup kuat untuk menjadi penyangga.

Maka, pencegahan gangsterisme tidak cukup dengan menghukum pelaku. Ia membutuhkan pendekatan sosial memperkuat ekosistem di mana remaja hidup, belajar, dan tumbuh. Hanya dengan dukungan lingkungan yang sehat, mereka bisa menemukan jati diri tanpa harus mencari pengakuan melalui kekerasan.

Dahaga Ruhani dan Kekosongan Makna

Di balik wajah keras gangsterisme, sesungguhnya ada ruang batin yang kering. Banyak remaja hidup dalam kekosongan makna, kehilangan arah spiritual. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow menyebut bahwa kebutuhan aktualisasi diri jika tidak tersalurkan dengan baik dapat berubah menjadi perilaku kompensatif. Ketika ruang ekspresi dan bimbingan rohani absen, agresivitas menjadi saluran alternatif.

Dari perspektif psikologi Islam, fenomena ini mencerminkan dominasi nafs ammarah—dorongan jiwa yang condong pada amarah dan nafsu sesaat. Dalam situasi seperti ini, bimbingan spiritual bukanlah pelengkap, tetapi kebutuhan dasar. Praktik keagamaan seperti salat berjamaah, dzikir, dan mindfulness Islami dapat menumbuhkan ketenangan batin serta mengurangi kecenderungan agresif.

Penelitian di Jiwa: Jurnal Psikologi Indonesia (2023) menunjukkan, semakin tinggi tingkat religiusitas seorang remaja, semakin rendah kecenderungan perilaku agresifnya. Religiusitas berperan sekitar 17 persen dalam mengendalikan agresivitas, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor keluarga dan lingkungan sosial.

Meski tidak menjadi satu-satunya solusi, spiritualitas jelas berperan penting sebagai benteng moral yang menjaga remaja dari kekosongan makna hidup.

Mencari Jalan Keluar: Dari Diri, Keluarga, hingga Negara

Upaya menangani gangsterisme mesti dimulai dari lapisan paling dasar: individu dan keluarga. Remaja perlu dibantu mengenali potensi diri melalui konseling psikologis dan kegiatan positif yang menyalurkan energi produktif. Keluarga harus menjadi ruang aman, bukan sekadar tempat tinggal. Pola asuh yang hangat dan demokratis memungkinkan anak merasa diperhatikan tanpa merasa dikekang.

Sekolah juga memiliki tanggung jawab besar. Pendidikan karakter, kegiatan ekstrakurikuler, serta komunitas literasi dan seni dapat menjadi kanal aktualisasi diri yang konstruktif. Sementara itu, masyarakat dapat berperan menciptakan ruang sosial yang inklusif karang taruna, kegiatan keagamaan, dan kegiatan sosial yang melibatkan remaja dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan yang positif.

Pemerintah pun tidak boleh berhenti pada pendekatan represif. Rehabilitasi dan pembinaan jauh lebih efektif ketimbang hukuman semata. Program kepemudaan yang kreatif, patroli dialogis yang persuasif, serta penguatan komunitas sosial menjadi langkah penting untuk memutus siklus kekerasan ini.

Gangsterisme remaja bukan semata masalah kriminalitas, melainkan cermin dari kegagalan kolektif dalam membentuk ruang tumbuh yang sehat bagi generasi muda. Surabaya, sebagai kota yang dikenal tangguh dan berani, seharusnya mampu menjadikan keberanian itu sebagai energi untuk perubahan bukan sekadar perlawanan. Sudah saatnya kita melihat fenomena ini bukan dengan kemarahan, tetapi dengan empati dan tanggung jawab sosial.