Tradisi Carok dalam masyarakat Madura bukan sekadar duel fisik antar individu. Ia mencerminkan nilai-nilai budaya yang kompleks dan mendalam, terutama berkaitan dengan kehormatan dan harga diri. Di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial yang terus berlangsung, Carok tetap bertahan sebagai simbol keberanian dan pembelaan martabat, menjadi cerminan dari tarik-ulur antara budaya lokal dan hukum negara di Indonesia.

Bagi masyarakat Madura, harga diri adalah nilai tertinggi yang wajib dijaga, bahkan jika harus ditebus dengan nyawa. Filosofi ini menyatu erat dalam kehidupan sosial mereka. Ungkapan “daripada menanggung malu, lebih baik mati” bukanlah sekadar kata-kata, melainkan prinsip hidup yang mengakar kuat.

Ketika seseorang atau anggota keluarganya mengalami pelecehan atau penghinaan—terutama terhadap istri atau anak perempuan—maka Carok dipandang sebagai jalan untuk memulihkan martabat keluarga.

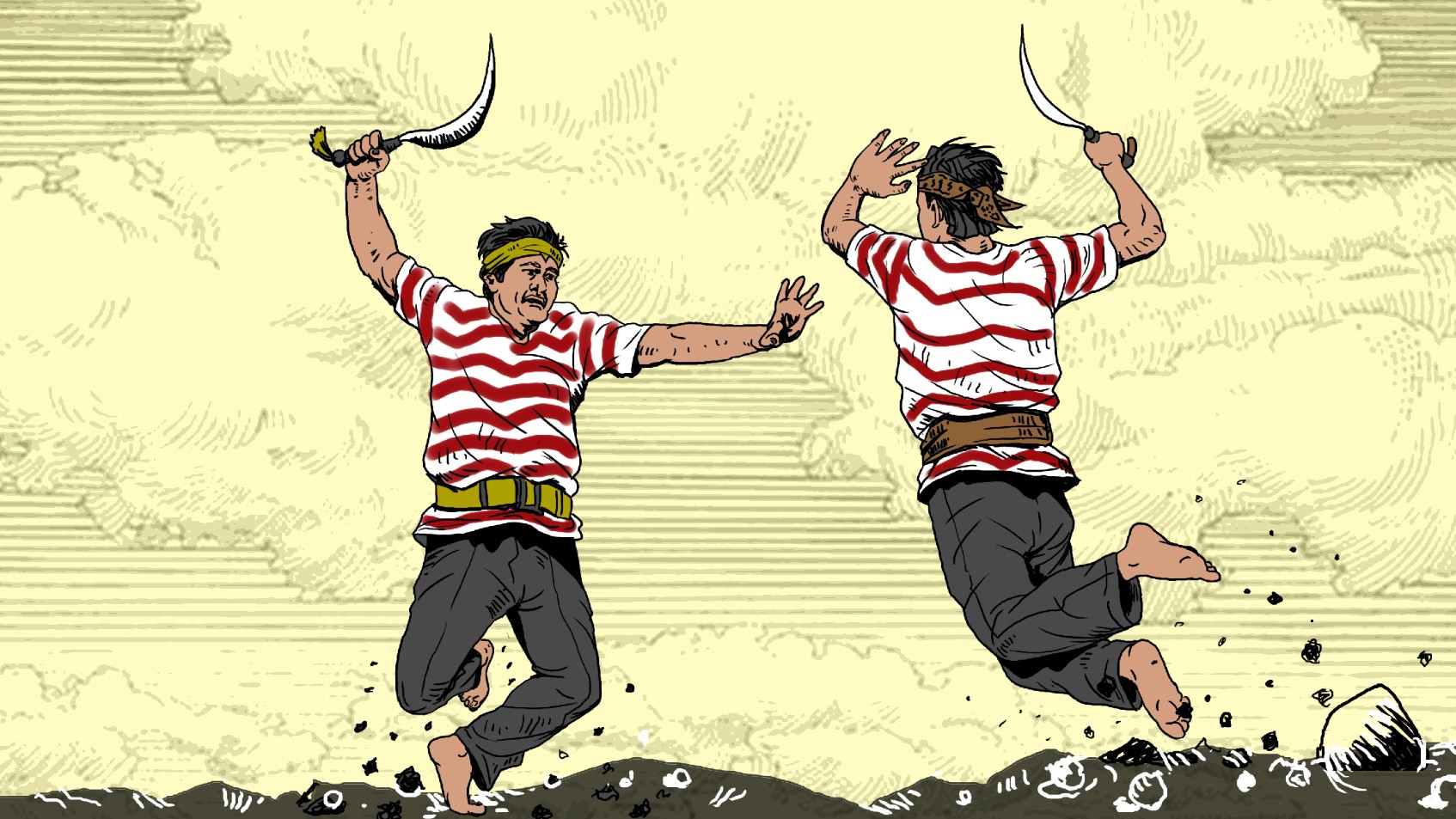

Lebih dari sekadar pertarungan, Carok adalah manifestasi dari keberanian fisik dan mental, serta bentuk tanggung jawab moral yang berat. Sebelum melakukan Carok, pelaku biasanya menjalani ritual spiritual, sebuah bentuk persiapan batin yang mencerminkan bahwa Carok bukanlah tindakan impulsif. Ia memiliki dimensi religius dan kultural yang tidak bisa dilepaskan dari warisan leluhur.

Dalam konteks ini, Carok menjadi bagian dari identitas kultural masyarakat Madura. Ia bukan hanya dilihat sebagai metode penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun. Keputusan untuk melakukan Carok tidak diambil sembarangan; ia melalui pertimbangan nilai, harga diri, dan tanggung jawab terhadap nama baik keluarga.

Tak hanya itu, Carok juga memperlihatkan solidaritas sosial yang kental. Biasanya masyarakat sekitar ikut terlibat, baik sebagai saksi maupun pemberi dukungan moral. Hal ini menunjukkan bahwa Carok bukanlah persoalan individu semata, melainkan menyangkut struktur sosial dan rasa kebersamaan komunitas.

Tradisi Carok muncul sebagai reaksi terhadap kondisi sosial, budaya, dan historis yang membentuk masyarakat Madura. Dalam budaya Madura, penghinaan terhadap keluarga dianggap sebagai pelanggaran serius yang mengancam martabat kolektif. Oleh karena itu, ketika sistem sosial tidak menyediakan ruang penyelesaian yang dianggap adil, Carok menjadi pilihan terakhir untuk menjaga kehormatan.

Salah satu faktor penting mengapa Carok masih bertahan adalah ketidakpercayaan terhadap sistem hukum formal. Masyarakat Madura sering kali merasa bahwa hukum negara tidak mampu memberikan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Proses hukum yang dianggap lambat dan tidak berpihak membuat masyarakat mencari solusi berbasis budaya mereka sendiri.

Selain itu, keyakinan religius dan unsur mistis turut memperkuat tradisi ini. Sebelum bertarung, pelaku biasanya menjalani ritual tertentu untuk mencari perlindungan spiritual atau kekuatan batin. Kepercayaan terhadap jampi-jampi, ajian kekebalan, atau benda pusaka masih melekat dalam praktik Carok, menunjukkan pengaruh animisme dan dinamisme yang masih hidup dalam masyarakat Madura.

Lebih jauh lagi, Carok juga berfungsi sebagai bentuk pengendalian sosial internal. Dalam hukum adat, duel satu lawan satu dianggap sebagai bentuk penyelesaian yang lebih adil dibandingkan intervensi pihak luar seperti aparat negara. Tradisi ini memberikan ruang bagi individu untuk menyelesaikan permasalahan secara langsung, tanpa campur tangan pihak ketiga yang bisa saja merusak harmoni lokal.

Aspek historis pun tak bisa diabaikan. Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Madura menghadapi tekanan politik dan keterbatasan akses terhadap keadilan formal. Dalam situasi seperti ini, Carok berkembang sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang praktis, yang sekaligus mempertahankan eksistensi budaya dan kehormatan komunitas.

Carok memiliki dampak besar dalam struktur sosial masyarakat Madura. Di satu sisi, ia menjadi alat untuk mempertahankan harga diri individu dan keluarga. Namun di sisi lain, tradisi ini seringkali memunculkan siklus kekerasan yang berkelanjutan. Setelah satu kasus Carok terjadi, biasanya muncul balas dendam dari keluarga korban, sehingga konflik semakin meluas dan sulit diakhiri.

Di era modern, praktik Carok memang semakin jarang terjadi, namun nilainya masih hidup dalam benak sebagian masyarakat. Banyak yang tetap menganggapnya sebagai upaya terakhir untuk membela kehormatan jika semua jalan damai telah gagal.

Namun seiring perubahan zaman, muncul kesadaran baru bahwa kekerasan bukanlah satu-satunya jalan penyelesaian konflik. Pendekatan alternatif seperti restorative justice mulai diperkenalkan sebagai solusi yang lebih manusiawi dan konstruktif. Melalui dialog antara pelaku, korban, dan komunitas, pendekatan ini berupaya menyembuhkan luka sosial tanpa kekerasan dan memperkuat kembali hubungan antar anggota masyarakat.

Restorative justice menawarkan ruang dialog dan rekonsiliasi, yang tidak hanya memperbaiki hubungan yang rusak tetapi juga menghormati nilai-nilai budaya lokal. Pendekatan ini menjembatani kebutuhan masyarakat akan keadilan dengan prinsip non-kekerasan yang lebih sesuai dengan konteks sosial saat ini.

Tradisi Carok merupakan simbol dari kehormatan, keberanian, dan solidaritas dalam masyarakat Madura. Ia adalah cermin dari nilai-nilai yang dipegang teguh secara turun-temurun, namun pada saat yang sama juga menjadi tantangan dalam konteks hukum dan kemanusiaan.

Penting untuk menyadari bahwa menjaga kehormatan tidak selalu harus dibayar dengan darah. Masyarakat Madura dan Indonesia secara luas perlu membuka ruang dialog dan pendekatan alternatif untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih damai, namun tetap menghormati nilai-nilai budaya lokal. Transformasi ini bukan berarti menghapus tradisi, melainkan mengembangkan cara baru yang lebih bijaksana dalam mempertahankan martabat dan keadilan sosial.