Konflik tanah ulayat antara masyarakat adat Minangkabau dan perusahaan perkebunan merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan ketegangan mendalam antara sistem hukum adat yang telah berakar selama berabad-abad dengan sistem hukum formal negara.

Konflik ini tidak hanya menyangkut soal klaim kepemilikan, tetapi juga menyentuh identitas budaya, nilai sosial, serta keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal.

Dalam masyarakat Minangkabau, tanah ulayat atau hak ulayat adalah bagian dari harta pusaka tinggi, dimiliki secara komunal oleh suatu kaum (klan), dan diwariskan melalui garis keturunan matrilineal. Sistem ini menempatkan penghulu atau Ninik Mamak sebagai pemegang otoritas atas tanah tersebut.

Mereka bertugas menjaga dan melestarikan tanah sebagai warisan leluhur yang memiliki makna lebih dalam dari sekadar nilai ekonomi.

Tanah ulayat bukan hanya aset material. Ia menjadi simbol keberlanjutan, identitas, dan kepercayaan masyarakat adat. Dalam konteks ini, pendekatan terhadap konflik tanah ulayat tidak bisa disederhanakan hanya dalam kerangka legal formal, melainkan harus menghormati kearifan lokal yang telah terbentuk selama ratusan tahun.

Secara teoritis, penyelesaian sengketa tanah ulayat dapat didekati melalui perspektif hukum adat. Teori Beslissingenleer dari Ter Haar, misalnya, menyatakan bahwa keputusan para pemuka adat (dalam konteks Minangkabau: penghulu, ninik mamak, atau cadiak pandai) memiliki kedudukan sebagai sumber hukum yang sah.

Artinya, lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) semestinya mendapat pengakuan yang setara dengan lembaga peradilan formal dalam menangani konflik tanah ulayat.

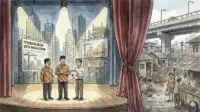

Namun, realitas di lapangan menunjukkan dualisme hukum yang belum terselesaikan. Di satu sisi, konstitusi Indonesia (UUD 1945) dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) secara eksplisit mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Tetapi di sisi lain, implementasi dan harmonisasi regulasi di tingkat teknis masih sangat lemah.

Pemerintah dalam rangka mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi kerap memberikan konsesi kepada perusahaan perkebunan berupa Hak Guna Usaha (HGU) di atas lahan yang diklaim sebagai tanah adat.

Perusahaan yang memegang dokumen legal formal merasa memiliki hak untuk melakukan eksploitasi atas tanah tersebut, sementara masyarakat adat memandang hal itu sebagai bentuk perampasan hak komunal mereka.

Pengakuan terhadap hukum adat sering kali hanya berhenti pada tataran normatif, tanpa penjabaran operasional yang jelas. Padahal, pengadilan seharusnya mengakui keputusan lembaga adat dalam perkara tanah ulayat, selama tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia secara universal.

Untuk itu, perlu dilakukan pendokumentasian sistematis terhadap kepemilikan tanah ulayat — termasuk sejarah, batas, serta struktur kepemilikan adat — guna memperkuat posisi masyarakat adat dalam proses hukum.

Upaya ini juga bisa menghidupkan kembali konsep-konsep lokal seperti “sawah gadang” dan “rimbo larangan”, yang mencerminkan prinsip pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai lokal. Konsep ini penting untuk menahan laju eksploitasi berlebihan yang seringkali dilakukan atas nama investasi.

Lebih lanjut, perlu adanya revisi terhadap regulasi agraria yang secara eksplisit mengakui sistem kepemilikan berbasis adat. Tanpa langkah konkret dan menyeluruh, pengakuan hukum hanya akan menjadi simbolik dan kontraproduktif dalam menyelesaikan konflik.

Penyelesaian konflik ini membutuhkan pendekatan yang menghormati pluralisme hukum di Indonesia. Dialog berbasis budaya menjadi kunci. Nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau seperti “musyawarah mufakat” dan “duduak samo randah, tagak samo tinggi” dapat menjadi titik masuk dalam merancang solusi bersama yang berkeadilan.

Selain itu, penting dikembangkan model kemitraan yang adil antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan. Kemitraan ini tidak hanya mengedepankan kompensasi finansial, tetapi juga berbasis pada pembagian manfaat jangka panjang serta pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan.

Langkah lainnya adalah memperkuat reforma agraria yang mengakui dan menghormati keberadaan sistem pengelolaan tanah komunal masyarakat adat. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi regulasi yang selaras dengan realitas sosial dan budaya lokal.

Konflik tanah ulayat ini sesungguhnya menggambarkan perbedaan paradigma dalam memandang hubungan antara manusia dan tanah. Masyarakat adat Minangkabau melihat tanah sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan budaya. Sementara, sistem hukum formal negara seringkali memandang tanah sebagai objek ekonomi yang bisa dialihkan atau diperjualbelikan.

Oleh karena itu, penyelesaian konflik tanah ulayat harus dimulai dari kesadaran bahwa keragaman budaya dan hukum adat adalah kekayaan bangsa yang harus dilestarikan, bukan hambatan pembangunan yang harus dieliminasi.

Pepatah Minangkabau, “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah,” menjadi penanda pentingnya keselarasan antara adat, hukum, dan nilai-nilai universal dalam membangun masyarakat yang berkeadilan.

Filosofi “Alam takambang jadi guru” (alam terkembang menjadi guru) juga mengajarkan pentingnya hidup selaras dengan alam dan lingkungan sosial. Prinsip ini sangat relevan untuk dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan agraria yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menghargai harmoni sosial dan lingkungan.

Dalam praktik adat, sistem “bajanjang naiak, batanggo turun” (berjenjang naik, bertangga turun) dalam pengambilan keputusan dapat diadaptasi untuk menciptakan mekanisme resolusi konflik yang inklusif dan berjenjang.

Prinsip “duduak samo randah, tagak samo tinggi” yang menekankan kesetaraan juga penting untuk membangun kepercayaan dan keterbukaan antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah.

Menjadi penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membuka ruang dialog, menjunjung nilai-nilai lokal, dan mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, konflik tanah ulayat tidak menjadi luka yang terus menganga, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi agraria yang inklusif dan berbasis keadilan sosial.