Perkembangan media sosial melahirkan figur publik yang berpengaruh kuat terhadap persepsi dan pilihan hidup anak muda. Salah satu yang belakangan ramai diperbincangkan ialah konten kreator Adzkiave. Ia menarasikan kebanggaannya menikah pada usia 19 tahun dengan pasangan berusia 29 tahun, sekaligus memosisikan pernikahan muda sebagai personal branding.

Dalam sejumlah unggahannya, ia juga menyampaikan bahwa pendidikan formal tidak perlu diutamakan. Pernyataan ini disertai klaim bahwa hidup tidak semata-mata soal gelar, melainkan tentang nilai diri dan jejaring yang dimiliki.

Narasi tersebut menuai beragam tanggapan publik. Banyak warganet menilai pesan itu berpotensi menormalisasi perkawinan usia sangat muda dan meremehkan pentingnya pendidikan formal. Di tengah ekosistem digital yang mudah dikonsumsi remaja, pesan yang disampaikan figur populer memiliki daya sugesti yang kuat. Karena itu, konten semacam ini perlu dibaca secara kritis.

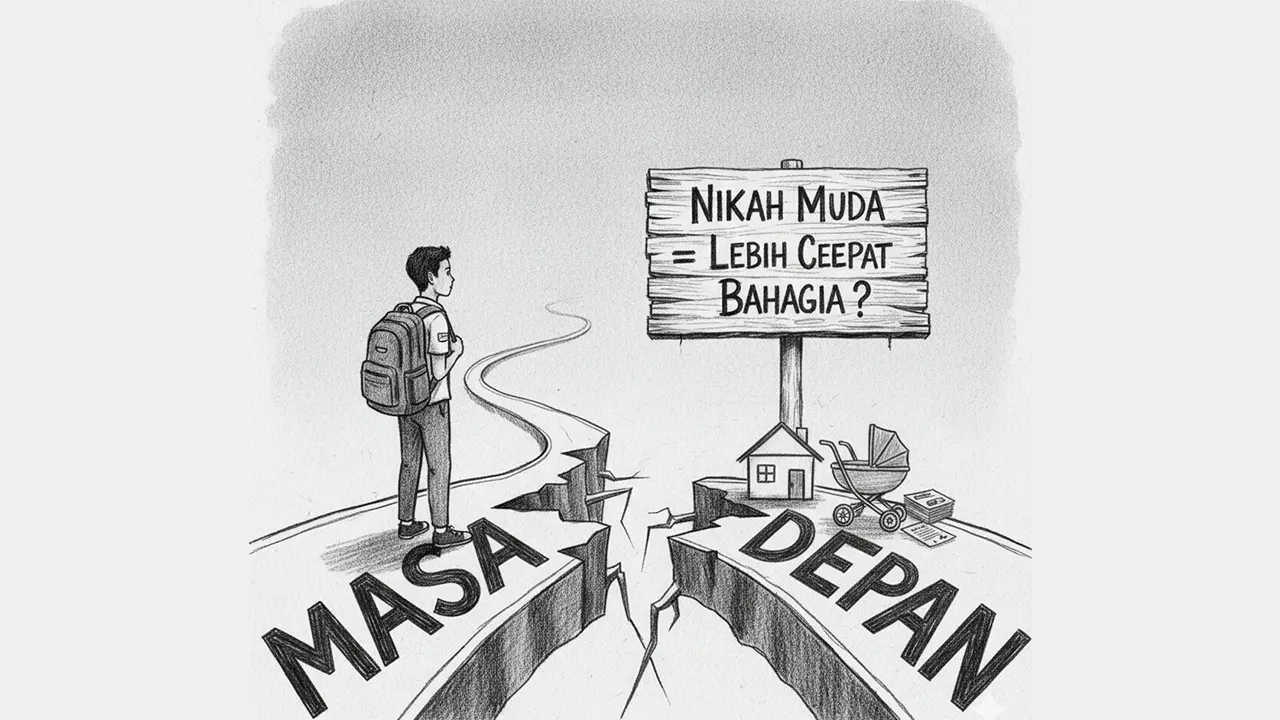

Persoalan utama bukan pada pilihan personal seseorang untuk menikah, melainkan pada glorifikasi dan ajakan yang menyertainya. Remaja yang masih berada pada fase pencarian jati diri rentan menyerap pesan yang disusun secara persuasif. Ketika pernikahan muda dipromosikan sebagai sesuatu yang ideal dan membanggakan, risiko bias penilaian meningkat. Muncul anggapan bahwa pendidikan dapat dikesampingkan dan bahwa kedewasaan emosional akan tumbuh dengan sendirinya setelah menikah.

Padahal berbagai kajian menunjukkan bahwa pernikahan pada usia yang terlalu dini berkaitan dengan sejumlah kerentanan. Kematangan emosional dan mental yang belum terbentuk dapat memicu konflik rumah tangga, bahkan meningkatkan risiko perceraian. Kesiapan ekonomi juga sering kali belum mapan sehingga pasangan muda berpotensi menghadapi tekanan finansial yang berat.

Dari sisi kesehatan reproduksi, perempuan yang menikah dan hamil pada usia sangat muda memiliki risiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang lebih tinggi. Selain itu, pernikahan dini dapat membatasi ruang tumbuh individu, membatasi kesempatan pendidikan, serta mempersempit peluang pengembangan karier.

Masa remaja semestinya menjadi periode untuk belajar, mengeksplorasi minat, dan mengembangkan kapasitas diri. Pendidikan tidak hanya memberi ijazah, melainkan membangun nalar kritis, literasi, dan daya saing. Mengganti ruang belajar dengan beban tanggung jawab rumah tangga pada usia belia berpotensi menutup berbagai kemungkinan masa depan, terutama bagi perempuan.

Pernikahan memerlukan kesiapan komprehensif. Bukan sekadar keinginan atau romantisasi kehidupan berumah tangga, tetapi komitmen panjang yang menyangkut kesehatan fisik, stabilitas emosional, kemandirian ekonomi, dan relasi yang setara. Karena itu, normalisasi pernikahan muda sebagai kebanggaan personal branding di ruang publik digital patut dikritisi.

Ekosistem digital yang sehat menuntut tanggung jawab semua pihak. Kreator perlu menyadari dampak sosial dari pesan yang mereka sampaikan. Orang tua dan pendidik perlu memperkuat literasi digital remaja agar mampu memilah tontonan, menyaring nilai, dan tidak mudah terpengaruh ajakan yang berisiko. Negara juga memiliki kewajiban memperkuat regulasi perlindungan anak serta memperluas akses pendidikan menengah dan tinggi agar pernikahan dini tidak menjadi pilihan karena keterbatasan kesempatan.

Menikah bukan perlombaan kecepatan. Pilihan tersebut memerlukan kesiapan menyeluruh, sementara pendidikan dan pembangunan kapasitas diri tetap menjadi fondasi penting untuk menata masa depan. Remaja berhak atas ruang aman untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi tanpa tekanan normalisasi pernikahan usia dini yang dikemas sebagai prestasi.