Teori Dramaturgi yang dikembangkan oleh sosiolog Erving Goffman menjadi salah satu pendekatan penting dalam memahami dinamika komunikasi dan interaksi sosial. Dalam kerangka ini, kehidupan sosial dianalogikan sebagai sebuah pertunjukan teater, di mana setiap individu memainkan peran tertentu sesuai dengan konteks sosial dan ekspektasi audiensnya.

Ketika individu berinteraksi dengan orang lain, mereka tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga mengatur citra dan kesan diri melalui serangkaian strategi komunikasi. Hal ini menciptakan realitas sosial yang sarat makna dan sangat bergantung pada performativitas aktor sosial.

Menurut Goffman, kehidupan sosial terbagi menjadi dua ruang utama: panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage). Di panggung depan, seseorang menampilkan diri secara strategis untuk memenuhi harapan sosial, seperti seorang dosen yang tampil percaya diri di hadapan mahasiswa atau seorang politisi yang berbicara penuh semangat di depan publik.

Sebaliknya, di panggung belakang, individu bersikap lebih bebas dan jujur, mengungkapkan kegelisahan, kelelahan, atau keraguan yang tidak bisa ditampilkan di depan umum. Keduanya menjadi bagian penting dari strategi manajemen kesan (impression management) yang dilakukan individu atau kelompok untuk membentuk citra tertentu.

Fenomena sosial yang terjadi di Sleman pada 5 Juli 2025, ketika ratusan pengemudi layanan transportasi online mendatangi rumah seorang warga berinisial T, bisa dibaca dalam kerangka teori dramaturgi ini. Aksi tersebut, yang dipicu oleh dugaan penganiayaan terhadap salah satu driver, tidak hanya merupakan bentuk kemarahan kolektif, tetapi juga menjadi pementasan sosial yang sarat makna simbolik.

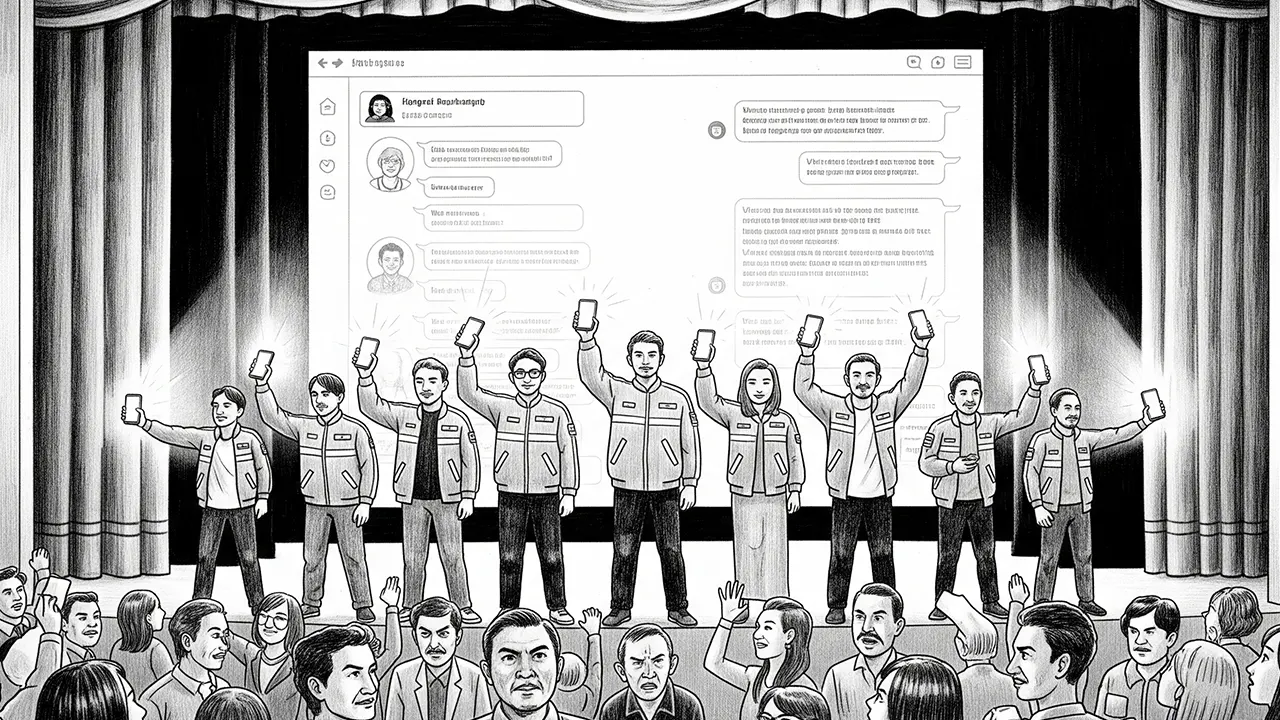

Dalam aksi tersebut, para driver tampil mengenakan jaket seragam, mengendarai kendaraan operasional, dan menyuarakan tuntutan dengan kompak. Semua elemen ini merupakan bagian dari panggung depan yang dirancang untuk menunjukkan solidaritas, komitmen terhadap keadilan, dan identitas kolektif sebagai komunitas.

Namun di balik pertunjukan itu, terdapat panggung belakang yang tersembunyi dari mata publik. Grup percakapan internal, perencanaan aksi, dan diskusi strategi menjadi ruang di mana para aktor sosial membangun narasi, menyusun tindakan, dan menyuarakan kegelisahan yang tidak dapat diungkapkan secara terbuka. Di sinilah konsep back stage mengambil peran penting: ruang refleksi dan persiapan sebelum tampil di hadapan khalayak.

Tokoh T, yang menjadi pusat perhatian dalam peristiwa ini, juga memainkan peran penting dalam panggung sosial. Permintaan maaf yang disampaikannya di hadapan polisi dan perwakilan driver merupakan bentuk penampilan diri untuk mengubah persepsi publik.

Dari perspektif dramaturgi, tindakan tersebut merupakan strategi untuk membingkai ulang peran dari pelaku yang dituding menjadi sosok yang menyesal dan siap berdamai. Namun, panggung tidak selalu bisa dikendalikan sepenuhnya.

Ketika sebagian driver tetap kembali mendatangi rumah T meski sudah ada mediasi, hal ini menunjukkan kebocoran panggung, yaitu ketidaksesuaian antara narasi yang ingin dibangun dengan tindakan aktual di lapangan.

Media sosial dalam konteks ini menjadi panggung tambahan yang sangat kuat. Video, foto, dan komentar yang beredar memperpanjang narasi aksi, membentuk opini publik, dan menciptakan persepsi kolektif yang lebih luas.

Dalam ruang digital, manajemen kesan menjadi lebih kompleks karena aktor sosial tidak hanya tampil di depan masyarakat lokal, tetapi juga di hadapan netizen yang memiliki perspektif dan nilai yang berbeda. Reaksi netizen, mulai dari dukungan hingga kritik, menjadi bagian dari pertunjukan sosial yang tak terhindarkan.

Namun, sebagaimana dalam dunia teater, pertunjukan sosial juga memiliki risiko kegagalan. Ketika peran tidak dimainkan dengan konsisten atau ketika batas antara panggung depan dan belakang bocor, maka terjadi gangguan pertunjukan (disruption).

Dalam kasus ini, tindakan sebagian driver yang bertindak di luar kesepakatan menjadi potensi chaos yang bisa mencederai tujuan utama aksi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peran sosial bisa dirancang, realitas sosial tetap memiliki dinamika yang sulit dikendalikan sepenuhnya.

Etika juga menjadi aspek penting dalam pertunjukan sosial. Sampai di titik mana aksi massa dapat dianggap sebagai bentuk solidaritas, dan kapan ia bergeser menjadi tekanan sosial yang berlebihan?

Dalam konteks ini, aparat keamanan bertindak sebagai sutradara sosial, yang bertugas menjaga agar pertunjukan tidak keluar dari skenario damai dan bertanggung jawab. Tugas ini tentu tidak mudah, mengingat emosi massa yang meluap dan kompleksitas kepentingan yang terlibat.

Respon masyarakat terhadap kejadian ini pun beragam. Sebagian mendukung aksi sebagai bentuk pembelaan terhadap sesama rekan kerja, sedangkan yang lain mengkhawatirkan potensi gangguan terhadap ketertiban umum.

Ini menunjukkan bahwa panggung sosial tidak hanya dihuni oleh aktor utama, tetapi juga dinilai dan dikomentari oleh audiens yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pertunjukan.

Teori dramaturgi membantu kita memahami bahwa realitas sosial tidak hanya dibentuk oleh peristiwa itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana peristiwa tersebut ditampilkan dan dimaknai bersama. Dalam era keterhubungan digital, kemampuan untuk mengelola citra sosial menjadi bagian penting dari strategi komunikasi yang lebih luas. Kesadaran akan hal ini memungkinkan kita untuk lebih kritis dalam menyikapi fenomena sosial, serta lebih bijak dalam memainkan peran kita masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, kejadian ini bukan hanya tentang penganiayaan dan aksi solidaritas, tetapi juga tentang bagaimana komunikasi, citra, dan peran sosial dijalankan secara strategis. Kita sebagai bagian dari masyarakat, baik sebagai pelaku, penonton, maupun komentator, turut membentuk narasi publik yang berdampak luas. Pemahaman terhadap dramaturgi memberi kita alat analisis yang tajam untuk membaca peristiwa sosial dengan lebih reflektif, etis, dan bertanggung jawab.