Setiap lima tahun sekali, masyarakat menaruh harapan besar pada proses pemilu. Mereka datang ke tempat pemungutan suara dengan penuh keyakinan bahwa suara yang mereka berikan akan membawa perubahan.

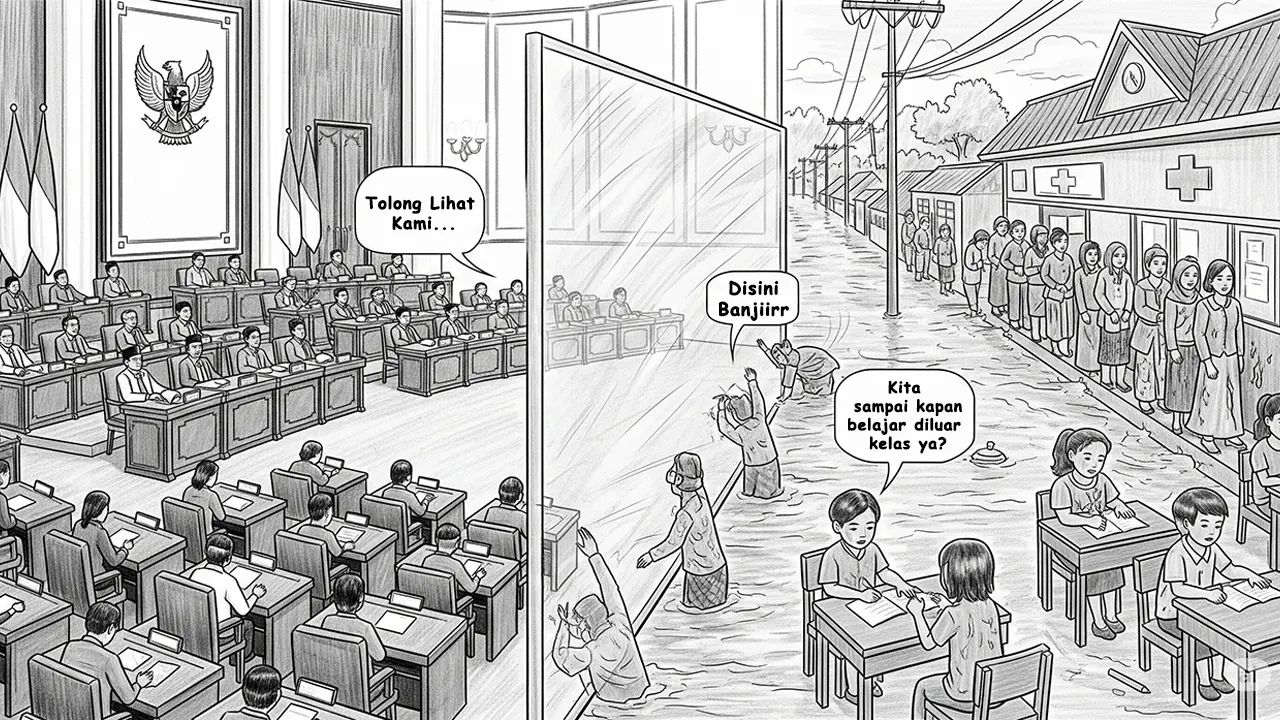

Mereka memilih wakil rakyat dengan harapan bahwa aspirasi mereka akan diperjuangkan dalam lembaga tertinggi negara. Parlemen, dalam bayangan ideal masyarakat, seharusnya menjadi ruang representatif yang memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar panggung kekuasaan elite.

Namun, begitu pemilu usai dan para wakil rakyat mulai menduduki kursinya, tidak sedikit masyarakat yang merasa kembali ditinggalkan. Janji-janji kampanye yang dulu begitu manis diucapkan, satu per satu menguap dari percakapan publik.

Sementara itu, realitas di lapangan tetap menunjukkan kesenjangan sosial yang tajam. Masih banyak keluarga yang berjuang keras demi menyekolahkan anak, mencari pekerjaan tetap, atau sekadar mendapatkan layanan publik yang layak dan adil.

Sayangnya, diskusi-diskusi di ruang parlemen sering kali tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Fokus mereka kerap tersandera oleh isu-isu elitis, strategi politik jangka pendek, atau bahkan tarik menarik kepentingan antara fraksi dan partai.

Tidak mengherankan jika publik merasa kecewa dan menjauh secara emosional dari proses politik. Kekecewaan itu bukan tanpa alasan, melainkan hasil dari rentetan peristiwa yang mengikis kepercayaan rakyat terhadap institusi legislatif.

Salah satu peristiwa yang membekas dalam memori publik adalah kasus korupsi proyek e-KTP yang menyeret Ketua DPR kala itu, Setya Novanto. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa Setya Novanto telah melakukan korupsi yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun dan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Hakim Yanto dalam sidang menyatakan, “Perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat kepada DPR sebagai lembaga tinggi negara” (Kompas, 24 April 2018).

Pernyataan tersebut tidak sekadar menjadi catatan hukum, melainkan juga mencerminkan keretakan yang semakin dalam antara rakyat dan parlemen.

Ketika seorang figur penting di lembaga legislatif terlibat korupsi, maka keraguan publik tidak hanya tertuju pada individu itu saja, tetapi juga pada sistem perwakilan yang dibangun. Apakah suara mereka benar-benar diperjuangkan atau hanya digunakan sebagai tiket menuju kekuasaan?

Ironisnya, kasus seperti ini bukan peristiwa tunggal. Berdasarkan laporan resmi dari Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, tercatat lebih dari 340 anggota DPR dan DPRD terlibat dalam kasus korupsi dari tahun 2004 hingga 2023.

Angka ini mencerminkan bahwa korupsi bukanlah masalah oknum, melainkan cerminan lemahnya sistem pengawasan dan integritas internal lembaga. Ketika pengawasan melemah dan etika publik dikalahkan oleh pragmatisme politik, maka celah-celah untuk penyimpangan makin terbuka lebar.

Meski demikian, tidak semua wakil rakyat layak disamaratakan. Masih ada segelintir yang tetap menjaga komitmen dan integritas mereka. Mereka hadir di tengah masyarakat, mendengar langsung keluhan warga, dan berupaya menyuarakan kebutuhan tersebut dalam forum legislasi.

Meskipun pekerjaan mereka tidak selalu terlihat publik atau viral di media sosial, kehadiran mereka penting sebagai penyeimbang dan penanda bahwa harapan itu belum sepenuhnya pupus.

Untuk memulihkan kepercayaan rakyat, reformasi sistem perlu dilakukan secara menyeluruh. Partai politik sebagai pintu awal rekrutmen wakil rakyat harus berani menyeleksi calon legislatif dengan lebih ketat, tidak hanya dari sisi popularitas, tetapi juga integritas dan kapasitas. Media massa pun memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan informasi politik yang mendalam dan mencerahkan, bukan sekadar sensasional.

Tak kalah penting, masyarakat juga harus terus terlibat aktif. Demokrasi tidak berhenti pada pemilu, justru pengawasan pasca-pemilu adalah ujian sejatinya. Partisipasi warga dalam diskusi publik, pengawalan terhadap kebijakan, hingga kritik terhadap wakil rakyat merupakan bagian penting dari dinamika negara demokratis. Relasi antara rakyat dan parlemen harus terus dipelihara, bukan sekadar formalitas lima tahunan.

Gedung parlemen akan terus berdiri megah sebagai simbol kekuasaan negara. Namun, makna dari keberadaannya hanya akan benar-benar hidup jika para wakil rakyat bekerja sesuai mandat rakyat. Karena sejauh apa pun jarak fisik antara parlemen dan pelosok desa, mereka tetap bagian dari satu bangsa.

Suara rakyat tidak boleh menjadi gema kosong di ruang sidang yang seharusnya mewakili mereka. Demokrasi sejati hanya bisa tumbuh jika rakyat dan parlemen berjalan beriringan dalam kejujuran, integritas, dan tanggung jawab bersama.