Hukum adat merupakan sistem hukum yang lahir, hidup, dan berkembang dari nilai-nilai, norma, serta kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat secara turun-temurun. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, hukum adat memiliki tempat yang istimewa karena berakar langsung dari kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat adat.

Para ahli seperti Ter Haar, Van Vollenhoven, dan Soepomo telah menggarisbawahi pentingnya pengakuan terhadap hukum adat sebagai living law atau hukum yang hidup, bukan sekadar norma historis yang usang.

Salah satu esensi hukum adat adalah cara masyarakat menyelesaikan konflik secara musyawarah, menjunjung tinggi keseimbangan sosial, serta memulihkan relasi antarwarga, bukan sekadar menjatuhkan sanksi. Hal ini berbeda dengan pendekatan hukum negara yang cenderung formal dan individualistik.

Sebuah studi kasus menarik datang dari masyarakat adat Amanuban di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kasus ini memberikan gambaran konkret bagaimana hukum adat berfungsi secara aktif dan relevan dalam menyelesaikan sengketa, terutama terkait tanah adat yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Masyarakat Amanuban dikenal masih memegang kuat struktur sosial dan sistem hukum adat mereka. Tanah adat di wilayah ini dikenal dengan sebutan le’u, yaitu wilayah ulayat yang dikuasai secara kolektif oleh suku yang disebut inoe. Tanah ini tidak dapat diperjualbelikan secara individu karena merupakan milik bersama yang diwariskan secara turun-temurun.

Pada tahun 2021, terjadi konflik antara dua suku, yaitu suku Nenomnanu dan suku Aitutu, yang mempersengketakan batas tanah adat di wilayah perbukitan Naususu. Konflik ini dipicu oleh tindakan salah satu anggota suku Aitutu yang membuka lahan pertanian di wilayah yang oleh suku Nenomnanu dianggap sebagai bagian dari le’u mereka.

Ketegangan sempat meningkat hingga hampir memicu kekerasan fisik, namun berhasil diredam setelah para tetua adat dari kedua suku turun tangan.

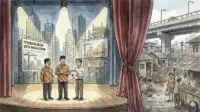

Yang menarik, penyelesaian konflik ini tidak dilakukan melalui pengadilan negara, melainkan melalui mekanisme adat yang disebut natoni, yaitu musyawarah adat. Dalam proses ini, para tetua adat atau Amaf dari masing-masing suku hadir sebagai pemimpin musyawarah, bersama perwakilan keluarga dan tokoh netral lainnya. Forum digelar di rumah adat suku Nenomnanu sebagai pihak yang merasa dirugikan.

Dalam forum natoni ini, dilakukan pembacaan sejarah garis batas tanah berdasarkan ingatan kolektif dan narasi leluhur atau anaf-nasaf. Kedua pihak menyampaikan versi masing-masing mengenai sejarah penguasaan tanah tersebut.

Saksi sejarah, termasuk yang tidak memiliki hubungan kekerabatan langsung, juga diminta memberikan kesaksian. Setelah dua hari musyawarah, dengan memperhatikan keseimbangan sosial dan nilai-nilai keadilan adat, disepakati bahwa tanah yang disengketakan memang merupakan bagian dari wilayah le’u milik suku Nenomnanu.

Namun, disetujui bahwa suku Aitutu dapat tetap mengelola tanah tersebut selama tidak mematenkan kepemilikan pribadi atau menjualnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab, anggota suku Aitutu yang membuka lahan tanpa izin dikenai sanksi adat berupa seekor kambing dan sirih-pinang, yang kemudian diserahkan dalam upacara adat sebagai simbol pemulihan hubungan.

Penyelesaian ini menggambarkan penerapan nyata dari teori hukum adat. Pertama, sesuai dengan konsep living law yang dikemukakan Ter Haar, hukum adat di Amanuban masih menjadi sumber otoritatif dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Kedua, pendekatan yang digunakan bersifat restoratif dan kolektif, bukan retributif sebagaimana yang lazim dalam sistem hukum negara. Ketiga, peran sentral tetua adat sesuai dengan pemikiran Soepomo bahwa masyarakat Indonesia bersifat komunal dan menjunjung tinggi kepemimpinan kolektif.

Keempat, prinsip kepemilikan kolektif atas tanah adat menguatkan pandangan Van Vollenhoven tentang beschikkingsrecht atau hak penguasaan kolektif.

Namun, keberhasilan ini tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat. Salah satu tantangan utama adalah ketiadaan pengakuan formal oleh negara terhadap keputusan adat.

Meski penyelesaian dilakukan secara damai dan diterima oleh semua pihak, hasil musyawarah seperti natoni tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal. Jika suatu saat salah satu pihak membawa masalah ini ke pengadilan, keputusan adat tidak serta-merta diakui.

Tantangan lain adalah minimnya dokumentasi. Proses penyelesaian seperti natoni sering kali hanya dilakukan secara lisan dan tidak dicatat secara tertulis. Padahal, dokumentasi sangat penting sebagai referensi untuk kebijakan atau penyelesaian konflik di masa depan.

Selain itu, intervensi pihak luar, baik dari investor maupun pemerintah, sering kali mengabaikan struktur adat yang ada. Ketika keputusan dibuat tanpa melibatkan masyarakat adat, konflik baru sangat mungkin muncul.

Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memberikan pengakuan formal terhadap keberadaan dan otoritas hukum adat. Penguatan posisi hukum adat bisa dilakukan melalui integrasi ke dalam sistem hukum nasional, pembuatan regulasi yang menjembatani dua sistem hukum, serta pelatihan dan pendokumentasian praktik-praktik adat.

Kasus di Amanuban adalah bukti nyata bahwa masyarakat adat memiliki kapasitas menyelesaikan konflik dengan bijak, damai, dan berkeadilan. Hukum adat bukanlah sistem yang usang, tetapi sistem yang hidup dan adaptif.

Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya dan nilai lokal, penguatan hukum adat bukan hanya soal pelestarian budaya, melainkan juga soal keadilan sosial dan penghormatan terhadap kedaulatan komunitas.