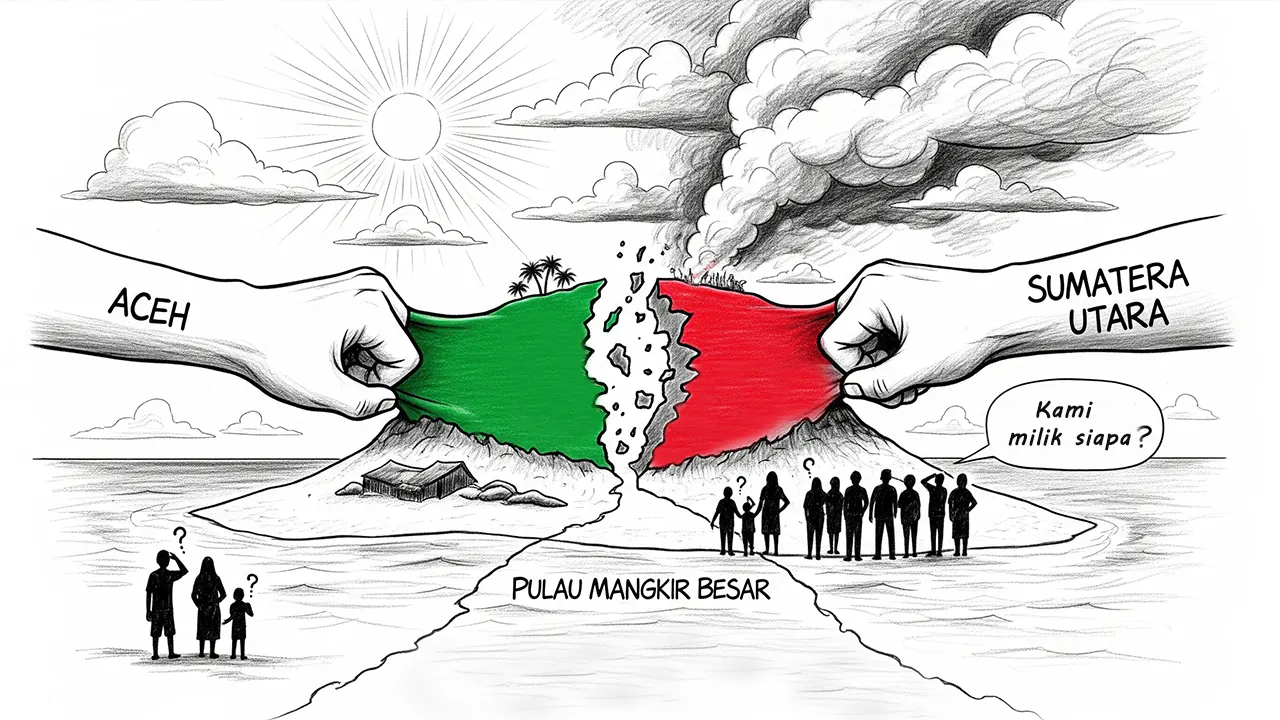

Sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara mengenai status Pulau Mangkir Besar kembali mengemuka dan menggugah kesadaran publik akan lemahnya sistem penataan wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Persoalan ini bukan sekadar tentang ketidaktepatan peta atau tumpang tindih batas administrasi, melainkan menyentuh jantung persoalan hukum tata negara: pengakuan atas wilayah dan makna kedaulatan daerah.

Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang memiliki otonomi. Dalam kerangka ini, identitas wilayah, termasuk nama sebuah pulau, tidak sekadar menjadi label geografis. Nama adalah simbol eksistensi, penanda sejarah, serta representasi dari hak-hak konstitusional yang melekat pada sebuah daerah.

Maka ketika Pulau Mangkir Besar yang selama ini diakui berada dalam wilayah Aceh secara tiba-tiba tercatat sebagai milik Sumatera Utara dalam sistem Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hal tersebut bukan hanya kesalahan teknis administratif, tetapi bentuk pengingkaran terhadap prinsip legalitas dan supremasi konstitusi.

Idealnya, permasalahan semacam ini diselesaikan melalui pendekatan hukum tata negara yang berorientasi pada kejelasan otoritas serta mekanisme penyelesaian yang adil dan partisipatif. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses penetapan batas wilayah acapkali dilakukan secara sepihak, tertutup, dan minim pelibatan publik.

Padahal, dalam negara hukum atau rechsstaat, setiap perubahan administratif yang menyangkut identitas dan otoritas suatu wilayah harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah dan transparan.

Lebih dari sekadar pergeseran batas, persoalan nama pulau juga menyangkut pengakuan politik dan legitimasi sejarah. Dalam kerangka politik hukum, pengakuan terhadap nama dan batas wilayah mencerminkan pengakuan negara terhadap eksistensi sosial dan historis masyarakat lokal.

Ketika nama Mangkir Besar diubah secara sepihak dalam peta resmi, maka secara simbolis negara telah menghapus bagian dari memori kolektif masyarakat Aceh yang selama ini menjaga dan merawat pulau tersebut. Tindakan ini berisiko menimbulkan alienasi politik, yaitu perasaan keterasingan dari negara, yang jelas bertentangan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah.

Perkembangan teknologi informasi, seperti penerapan Sistem Informasi Geospasial (SIG), memang penting untuk efektivitas pengelolaan wilayah. Namun, kewenangan teknologi tidak boleh melampaui kewenangan hukum.

Data dan peta yang dihasilkan oleh sistem digital semacam itu harus tetap tunduk pada kerangka hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Oleh karena itu, polemik nama pulau sejatinya bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut identitas konstitusional, integritas wilayah, dan legitimasi kekuasaan daerah. Negara tidak boleh memperlakukan isu ini sebagai hal remeh, karena kelalaian dalam menyikapinya berpotensi menimbulkan konflik horizontal maupun ketidakpercayaan vertikal antara masyarakat dan negara.

Solusi yang seharusnya dikedepankan adalah pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa wilayah yang bersifat yuridis, terbuka, dan partisipatif. Kementerian Dalam Negeri bersama Mahkamah Konstitusi perlu membuka ruang bagi keterlibatan DPRD, pemerintah daerah, akademisi, sejarawan, ahli hukum tata negara, serta tokoh masyarakat dalam merumuskan keputusan yang adil dan berpijak pada fakta historis serta norma hukum.

Langkah konkret telah diambil oleh Presiden Prabowo Subianto yang pada 17 Juni 2025 menetapkan keputusan final melalui Keputusan Presiden, mengembalikan empat pulau, termasuk Mangkir Besar, ke wilayah administrasi Aceh.

Kebijakan ini disusul dengan penandatanganan kesepakatan resmi oleh gubernur kedua provinsi. Tindakan ini mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip hukum dan penghormatan atas identitas daerah.

Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak bahwa dalam negara hukum, bahkan hal yang tampak sederhana seperti penamaan pulau, menyimpan konsekuensi yang sangat besar. Hanya dengan cara menghormati sejarah, hukum, dan partisipasi masyarakat, Indonesia dapat menjaga utuh jalinan keadilan dan persatuan dalam bingkai NKRI.