Public value atau nilai publik merujuk pada manfaat yang dihasilkan oleh sektor publik untuk kesejahteraan masyarakat. Nilai ini mencakup keadilan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan mutu layanan.

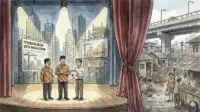

Sayangnya, dalam realitas pelayanan publik di Indonesia, berbagai indikator tersebut masih belum sepenuhnya terwujud. Pelayanan publik kerap kali terjebak dalam birokrasi yang lamban, prosedur berbelit (red-tape), serta praktik yang tidak efisien dan diskriminatif. Akibatnya, kualitas pelayanan publik masih jauh dari harapan.

Di tengah semangat reformasi birokrasi, sejumlah aparatur memilih melakukan deregulasi dengan alasan efisiensi. Namun, tidak sedikit di antaranya yang justru menjadikan deregulasi sebagai celah untuk menjalin relasi bisnis dengan pengusaha, bukan demi kepentingan publik.

Aparatur negara masih banyak yang bekerja dengan pendekatan birokrasi klasik: hierarkis, tertutup, dan sangat legalistik. Di sisi lain, rendahnya sistem kompensasi menyebabkan menurunnya motivasi kerja dan akhirnya menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab, karena aparatur menjalankan dua fungsi sekaligus—regulatif dan eksekutif.

Sebuah kajian berjudul Systematic Review of Public Value (2018), yang meninjau 413 artikel tentang nilai publik dari 1995 hingga 2018, menunjukkan bahwa sebagian besar riset dilakukan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

Negara berkembang seperti Malaysia dan Sri Lanka mulai menaruh perhatian pada pendekatan ini, namun Indonesia belum sepenuhnya menjadikan public value sebagai indikator dalam pelayanan publik. Ini menjadi salah satu penyebab mengapa pungutan liar atau pungli masih marak terjadi di berbagai sektor layanan.

Salah satu contoh nyata pungli dapat ditemukan dalam layanan kependudukan, khususnya saat pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Warga sering kali dipersulit apabila tidak memberikan “uang pelicin” kepada petugas. Proses menjadi lama, syarat berubah, dan layanan menjadi tidak transparan. Masyarakat yang tidak mampu akhirnya terdiskriminasi. Padahal, layanan kependudukan seharusnya bebas biaya dan bersifat inklusif.

Ketika transparansi layanan hilang, nilai keadilan pun ikut tergeser. Praktik pungli ini termasuk bentuk korupsi level dasar karena merampas hak masyarakat terhadap layanan yang seharusnya mereka peroleh tanpa syarat tambahan. Aparatur yang terlibat juga telah menyalahgunakan wewenangnya dan melanggar prinsip akuntabilitas publik.

Tak hanya di layanan administrasi, pungli juga menyusup ke layanan kesehatan. Di fasilitas kesehatan, pasien BPJS sering diminta biaya tambahan secara tidak resmi demi mendapatkan antrean lebih cepat atau pelayanan yang lebih baik.

Tekanan dan rasa takut membuat masyarakat terpaksa membayar, bahkan jika mereka tahu bahwa hal itu tidak sah. Masyarakat di daerah terpencil yang tidak memahami hak-haknya menjadi korban paling rentan. Mereka tidak tahu bahwa layanan BPJS semestinya gratis karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

Lebih menyedihkan lagi, dunia pendidikan pun tak luput dari praktik pungli. Sekolah negeri yang semestinya menjamin akses pendidikan gratis, sering melakukan pungutan berkedok “sumbangan sukarela” yang sejatinya telah ditentukan nominalnya. Biasanya pungli ini muncul menjelang kelulusan, dengan alasan administrasi atau biaya kegiatan sekolah.

Praktik semacam ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mencoreng misi pendidikan untuk menciptakan warga negara bermoral. Siswa dari keluarga tidak mampu akan merasa tertindas dan bisa saja mendapatkan stigma sosial akibat tidak mampu membayar.

Dana operasional sekolah seharusnya sudah ditanggung oleh negara. Jika dana yang diberikan tidak mencukupi, maka patut dipertanyakan apakah pengelolaannya telah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ada indikasi bahwa dana tersebut tidak dikelola dengan benar, dan pungli hanya menjadi salah satu bentuk permainan oknum yang menyalahgunakan kekuasaan.

Merajalelanya pungli di berbagai sektor tak bisa dilepaskan dari lemahnya mekanisme pengawasan anggaran serta penegakan hukum yang tidak tegas. Kinerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) masih belum optimal, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak praktik pungli yang dibiarkan dan akhirnya menjadi budaya.

Jika hal ini terus berlanjut, maka reformasi birokrasi akan terhambat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci. Edukasi terkait hak-hak publik harus digencarkan agar warga berani melawan pungli dan aktif melaporkan pelaku kepada pihak berwenang.

Dalam konteks ini, paradigma new public service menjadi sangat relevan. Model ini menekankan kolaborasi antara aparatur negara dan masyarakat dalam menciptakan layanan yang benar-benar berpihak pada publik.

Tujuan pelayanan bukan semata efisiensi atau keuntungan, tetapi bagaimana layanan dapat menciptakan nilai bersama dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Pemerintahan yang baik bukanlah pemerintahan yang bersikap seperti korporasi, tetapi yang mampu mengelola sumber daya publik demi kepentingan seluruh warga negara.

Salah satu strategi jitu dalam pemberantasan pungli adalah melalui pengembangan digitalisasi layanan publik. Digitalisasi memungkinkan layanan dilakukan tanpa kontak fisik antara petugas dan masyarakat, sehingga celah pungli dapat ditekan.

Dengan sistem daring, masyarakat dapat memantau proses permohonan, melihat rincian biaya resmi, dan mengetahui status pelayanan secara real-time. Ini merupakan langkah konkret untuk menjaga transparansi dan efisiensi layanan.

Meski tantangan ada, terutama terkait literasi digital di daerah terpencil, pemerintah harus berani berinvestasi dalam edukasi digital. Pelatihan, pendampingan, dan penyediaan infrastruktur harus menjadi prioritas agar masyarakat di semua lapisan dapat menikmati kemudahan layanan digital dan terhindar dari pungli.

Digitalisasi juga membantu mengatasi bottleneck birokrasi yang selama ini menjadi hambatan utama dalam pelayanan publik. Selain itu, data digital dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan kinerja aparatur secara lebih objektif dan akurat.

Meskipun kompleks, praktik pungli bukan sesuatu yang mustahil untuk diberantas. Dibutuhkan keberanian politik, penegakan hukum yang kuat, partisipasi aktif masyarakat, serta transformasi sistem pelayanan publik yang menjunjung tinggi nilai-nilai publik.

Indonesia membutuhkan reformasi yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural—yakni membangun etos pelayanan sebagai panggilan moral, bukan sekadar pekerjaan yang bisa dinegosiasikan dengan uang.

Jika praktik pungli terus dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik akan terus menurun. Skeptisisme akan menggantikan harapan, dan ketidakpercayaan akan menjadi norma baru. Sudah saatnya kita bersama-sama menolak pungli dan mengembalikan martabat pelayanan publik sebagai fondasi utama dari negara yang adil dan beradab.