Indonesia sejak awal kemerdekaannya telah memutuskan untuk menjadi negara berbentuk republik. Keputusan ini bukan sekadar istilah, melainkan pilihan fundamental yang ditegaskan dalam konstitusi, tepatnya pada Pasal 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik. Karena itu, kita sering menyebut negeri ini sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

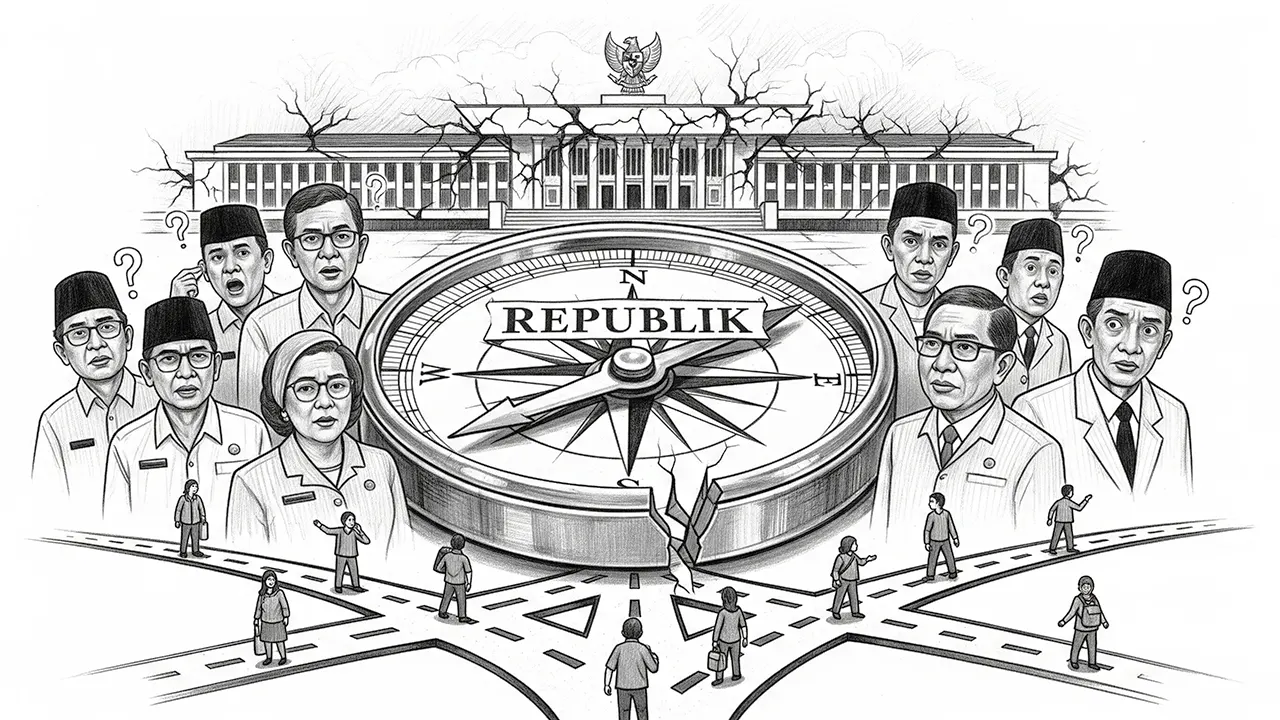

Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah kata “republik” dalam NKRI sekadar menjadi hiasan tanpa makna? Ataukah ia benar-benar menjadi pedoman bagi arah kebijakan negara? Dalam pandangan para pendiri bangsa, konsep republik memiliki konsekuensi besar terhadap bagaimana persoalan ketatanegaraan disikapi.

Para Founding Fathers memahami bahwa republik bukan sekadar label, melainkan sebuah sistem yang mampu menjadi peta dan kompas untuk menentukan kebijakan, mengatasi konflik, serta menuntun perjalanan bangsa menghadapi tantangan di masa depan. Peta dan kompas inilah yang menjadi bekal awal agar negara dijalankan berdasarkan paradigma pemikiran respublica, yaitu kepentingan umum.

Sayangnya, tidak semua pejabat publik memahami cara menggunakan peta dan kompas tersebut. Republik sering kali hanya menjadi jargon politik tanpa disertai pemahaman mendalam. Konsep ini seharusnya tidak berhenti pada retorika, melainkan harus benar-benar dipelajari, dipahami, dan dijalankan oleh para pemegang kekuasaan.

Beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa cara berpikir republik perlahan bergeser menjadi resprivata atau kepentingan pribadi. Sebut saja narasi tentang campur tangan kekuatan asing, rencana pemberian gelar pahlawan kepada pelanggar HAM berat, hingga kebijakan pengalihfungsian aparat militer menjadi petani.

Apakah langkah-langkah ini sesuai dengan prinsip republik? Ataukah Indonesia sudah mengkhianati kompas yang seharusnya menjadi penunjuk jalan? Untuk menjawabnya, gagasan Niccolò Machiavelli dalam karya klasiknya Discourses on Livy bisa menjadi acuan untuk menganalisis fenomena ini.

Belakangan ini, pemerintah kerap menuding Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didanai pihak asing sebagai penyebab kekacauan dalam negeri. Kelompok separatis di Papua pun disebut-sebut mendapatkan dukungan berupa pasokan senjata dan logistik dari luar negeri.

Namun, narasi ini seakan menutup mata terhadap kenyataan bahwa Indonesia, sebagai republik, gagal menyediakan institusi yang mampu menyalurkan aspirasi dan menyelesaikan persoalan secara konstruktif.

Eksploitasi sumber daya alam Papua, misalnya, kerap tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat lokal. Ditambah lagi dengan kebijakan pilih kasih yang hanya memberi akses politik dan ekonomi kepada pihak-pihak yang mendukung pemerintah.

LSM dan kelompok separatis yang tidak mendapatkan ruang akhirnya mencari jalur alternatif, termasuk berhubungan dengan kekuatan asing untuk mempertahankan eksistensinya.

Dalam kerangka republik, mereka tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Tuduhan bahwa mereka bekerja sama dengan pihak asing justru menunjukkan lemahnya institusi negara dalam menyediakan ruang dialog yang sehat.

Seperti yang ditegaskan Machiavelli (2018), ketika sebuah negara tidak menyediakan saluran bagi warganya untuk mengekspresikan pendapat secara sah, maka mereka akan terpaksa mencari cara lain, termasuk melalui jalur ilegal atau kekuatan eksternal.

Oleh karena itu, narasi asing yang terus didengungkan pemerintah tidak seharusnya digunakan untuk membungkam pihak-pihak yang berbeda pendapat. Sebaliknya, negara harus melakukan introspeksi untuk memperkuat lembaga-lembaga republik yang mampu menjadi wadah penyelesaian konflik secara adil.

Isu lain yang mengemuka adalah rencana pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto, tokoh yang tak terpisahkan dari sejarah Orde Baru. Dukungan terhadap rencana ini didasarkan pada jasa Soeharto yang dianggap berhasil membangun Indonesia selama puluhan tahun.

Namun, mengabaikan fakta bahwa kepemimpinannya juga diwarnai oleh pelanggaran HAM berat serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme jelas bertentangan dengan prinsip republik.

Dalam sejarah Romawi, Machiavelli menceritakan kisah Horatii, seorang pahlawan yang memenangkan pertarungan tiga lawan tiga dan membuat Roma berjaya. Namun ketika Horatii membunuh adiknya karena persoalan pribadi, ia tetap diadili. Meski akhirnya dibebaskan karena permohonan ayahnya, yang perlu dicatat adalah kejahatan tidak boleh dihapuskan hanya karena seseorang pernah berjasa.

Dari kisah ini, kita belajar bahwa dalam negara yang tertata baik, kebaikan seseorang tidak dapat menghapuskan kesalahannya. Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto jelas menyalahi prinsip republik yang menempatkan keadilan dan pertanggungjawaban hukum di atas segalanya.

Fenomena lain yang mencuri perhatian adalah pengalihfungsian Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menduduki jabatan sipil serta dilibatkan dalam program swasembada pangan dengan langsung membantu petani bercocok tanam.

Dalam sebuah republik, tentara memiliki fungsi utama menjaga kedaulatan dan keamanan negara, bukan mengurus pekerjaan sipil. Ketika militer terlalu banyak dilibatkan dalam urusan non-militer, ada risiko berkurangnya profesionalisme serta kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman eksternal.

Machiavelli memberikan contoh tentang keruntuhan Prancis yang disebabkan oleh tentara yang terlalu lama hidup dalam suasana damai tanpa latihan perang. Sebaliknya, Inggris berhasil memenangkan pertempuran karena militernya tetap terlatih meski tidak sedang berperang.

Indonesia mungkin tidak memiliki agenda ekspansi teritorial, tetapi kondisi geopolitik dunia yang terus berubah menuntut kesiapan militer. Mengabaikan hal ini berarti membuka peluang bagi ancaman eksternal, yang pada akhirnya merupakan kesalahan penguasa dalam menjaga keamanan negara.

Dari berbagai fenomena di atas, jelas terlihat bahwa Indonesia sudah terlalu jauh berlayar keluar jalur dari peta dan kompas republik yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa. Banyak kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai republik, yang semestinya mengedepankan kepentingan umum, keadilan, dan partisipasi publik yang sehat.

Untuk mengembalikan Indonesia pada jalurnya, setiap kebijakan publik harus melalui proses dialog yang utuh di ruang publik yang netral. Tidak boleh ada intervensi kekuasaan yang mematikan perdebatan sehat.

Republik bukan sekadar simbol untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara modern. Republik adalah sistem yang menuntut pemimpin dan rakyatnya untuk memahami, menjaga, dan menghidupi prinsip-prinsipnya.

NKRI harus tetap menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan sekadar Negara Kosong Republik Indonesia yang hanya menjadikan kata “republik” sebagai hiasan.