Ketidakadilan pertama dalam kisah manusia kerap dilukiskan sebagai peristiwa simbolik: sehelai daun tin yang menutupi tubuh Adam. Sejak momen itu, narasi tentang kesalahan, tanggung jawab, dan siapa yang harus lebih dahulu disalahkan mulai dibakukan.

Bukan semata karena kisah religiusnya, melainkan karena tafsir sosial yang lahir darinya. Adam ditempatkan sebagai figur yang bersalah, sementara Hawa diposisikan sebagai alasan yang perlu dipahami. Dari sinilah pola panjang dimulai: laki-laki belajar mengakui salah lebih dulu, bahkan sebelum argumen dibuka.

Sejarah jarang memberi ruang bagi pembelaan laki-laki sebagai subjek manusiawi. Ia dicatat bukan melalui keraguannya, rasa laparnya, atau kegagalannya memahami godaan, melainkan melalui kesimpulan singkat yang memudahkan narasi: bersalah. Tradisi penyingkatan ini bertahan lintas zaman. Kesalahan laki-laki dianggap wajar untuk diperbesar, sementara kompleksitasnya kerap disisihkan.

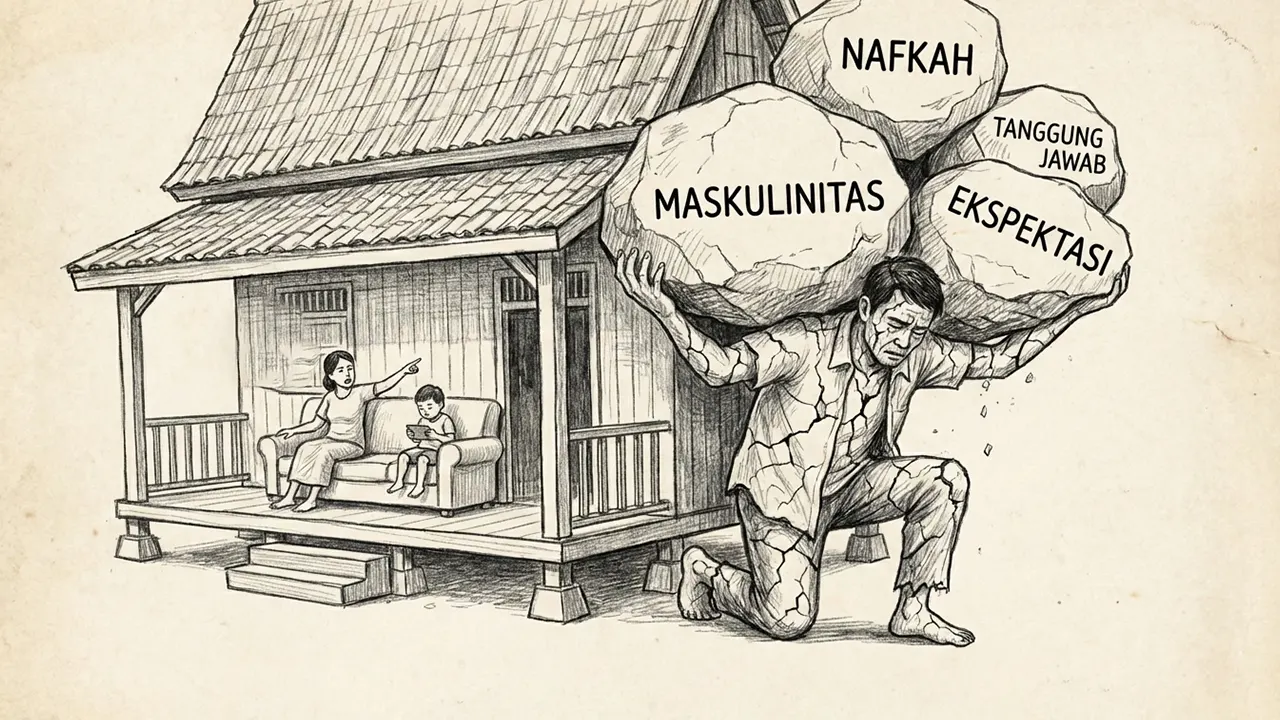

Pola tersebut tidak berhenti pada mitologi. Ia menjelma menjadi kerangka sosial. Seiring perubahan zaman, tongkat kenabian berganti menjadi jabatan, otoritas moral berubah menjadi kuasa struktural, dan Adam-Adam baru lahir dengan nama yang lebih fungsional: suami, ayah, buruh, pemimpin, atau sekadar lelaki biasa. Namun satu hal tetap sama: ekspektasi terhadap mereka terus menumpuk tanpa ruang jeda.

Laki-laki diajarkan untuk kuat, tetapi tidak diberi izin untuk lelah. Dituntut rasional, tetapi dicurigai ketika menunjukkan emosi. Didorong menjadi pencari nafkah, tetapi disalahkan saat gagal dan diragukan niatnya saat berhasil. Dunia membangun kompetisi panjang bernama tanggung jawab, lalu memindahkan garis akhirnya tanpa pemberitahuan. Dalam situasi seperti ini, kegagalan selalu personal, sementara keberhasilan jarang dianggap cukup.

Di ruang domestik, laki-laki sering disebut sebagai tiang penyangga. Metafora ini terdengar terhormat, tetapi menyimpan jebakan. Tiang tidak boleh retak. Jika retak, ia dianggap rapuh. Jika roboh, ia dinilai gagal. Tidak tersedia ruang untuk sekadar menjadi manusia dengan keterbatasan. Manusiawi dipersepsikan sebagai kemewahan yang tidak kompatibel dengan maskulinitas.

Dalam pengadilan moral publik, suara laki-laki kerap kehilangan bobot. Luka dianggap konsekuensi peran. Keluhan dipersepsikan sebagai kelemahan. Diam dibaca sebagai pengakuan. Ketika berbicara, ucapannya justru dijadikan bukti kesalahan. Dengan logika semacam ini, keadilan menjadi paradoksal: apa pun responsnya, laki-laki tetap berada di posisi tertuduh.

Sejarah modern mengulang pola lama itu dalam konteks berbeda. Dalam perang, laki-laki diminta mati demi negara. Dalam masa damai, mereka dituntut hidup tanpa keluh kesah. Ketika gagal melindungi, mereka dicap pengecut. Ketika berhasil melindungi, mereka dicurigai haus kuasa. Tidak ada posisi netral yang memungkinkan keberadaan tanpa prasangka.

Ironinya, wacana kesetaraan terus dikumandangkan, tetapi praktiknya sering timpang. Beban sosial masih menumpuk pada bahu yang sama, hanya dengan bahasa yang lebih halus. Kesetaraan kerap berhenti sebagai slogan, bukan sebagai distribusi tanggung jawab yang adil. Dalam banyak kasus, perubahan dituntut tanpa negosiasi peran yang setara.

Laki-laki hari ini hidup di antara dua tekanan. Mempertahankan nilai lama dianggap menindas, sementara menunjukkan kelembutan dinilai tidak layak. Dunia meminta lahirnya lelaki baru, tetapi tetap menuntut performa lelaki lama. Proses perubahan tidak diberi waktu, sementara ketidaksempurnaan langsung dihukum. Dalam situasi ini, identitas menjadi medan konflik yang melelahkan.

Akibatnya, banyak laki-laki modern berdiri telanjang di hadapan ekspektasi sosial. Bukan telanjang secara fisik, melainkan terbuka terhadap tuntutan menjadi segalanya tanpa hak mengaku apa pun. Ketika mereka memilih diam, sikap itu kerap disalahartikan sebagai kebekuan atau ketidakpedulian. Padahal, bisa jadi itu adalah strategi bertahan di dunia yang jarang mendengar.

Media turut memperkuat jarak ini. Laki-laki sering direduksi menjadi angka: statistik bunuh diri, kecelakaan kerja, perceraian, atau kegagalan ekonomi. Angka-angka itu disebut data, bukan jeritan. Karena empati hanya diberikan kepada mereka yang dianggap pantas menunjukkan luka. Kesedihan laki-laki sering dianggap tidak relevan secara emosional.

Warisan Adam dalam konteks modern bahkan terasa lebih kejam. Laki-laki dituntut kuat secara individual di tengah masyarakat yang semakin kompetitif. Mereka didorong untuk peka, tetapi diejek saat rapuh. Diminta terbuka, tetapi dibantah ketika jujur. Kesadaran baru diciptakan tanpa infrastruktur empati yang memadai. Siapa pun yang terperosok dianggap gagal menyesuaikan diri.

Ketika seorang laki-laki runtuh, entah di kamar sempit, di pabrik malam, atau di balik layar gawai yang memamerkan kebahagiaan orang lain, pertanyaan yang muncul jarang menyentuh sebab. Yang terdengar justru penilaian: ia tidak cukup kuat. Dengan demikian, kegagalan dipersonalisasi, sementara sistem yang menekan luput dari sorotan.

Sejak kisah Adam, laki-laki kerap kalah dalam meja tafsir. Salah karena berbuat, salah karena diam. Salah karena berkuasa, salah karena tak mampu. Dunia tidak menuntut keadilan dari laki-laki, melainkan kepatuhan pada peran yang terus berubah tanpa pernah dinegosiasikan.

Jika suatu hari masyarakat mengalami keretakan sosial yang lebih dalam, penyebabnya tidak perlu dicari jauh. Perhatikan lelaki-lelaki yang terlalu lama dipaksa menjadi tembok, hingga kehilangan kemampuan menjadi pintu.

Mereka yang memendam marah, takut, dan sunyi bukan karena enggan berbagi, tetapi karena tidak pernah diberi bahasa yang aman untuk menyampaikannya. Keheningan panjang inilah yang sering disalahpahami sebagai ketidakpedulian, padahal ia adalah akumulasi dari tuntutan yang tidak pernah diimbangi dengan pendengaran.