Madura, sebuah pulau kecil di timur laut Pulau Jawa, dikenal luas akan karakter masyarakatnya yang kokoh memegang teguh nilai-nilai budaya dan etika sosial. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Madura, nilai-nilai tersebut bukan hanya berperan sebagai norma, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membentuk relasi sosial dan kesadaran moral kolektif. Nilai-nilai ini diwariskan secara turun-temurun dan terus bertahan di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

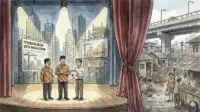

Tiga elemen utama yang menjadi penopang struktur sosial masyarakat Madura adalah taretan (persaudaraan), kiai (tokoh agama sekaligus panutan moral), dan ajhâ’ (kehormatan). Ketiga unsur ini membentuk jejaring nilai yang saling berkelindan dan mencerminkan cara pandang masyarakat Madura dalam menata hubungan antarindividu maupun komunitas.

Taretan: Ikatan Sosial yang Melampaui Darah

Secara etimologis, kata taretan berarti “saudara”. Namun dalam praksis sosial masyarakat Madura, maknanya jauh lebih luas. Taretan tidak terbatas pada ikatan darah, tetapi mencakup kedekatan emosional, sejarah sosial bersama, hingga kesamaan geografis atau latar belakang pendidikan. Relasi ini sering disebut taretan sakancah (saudara sekampung) atau taretan sakolèyan (saudara satu pesantren).

Taretan menjadi cermin solidaritas sosial yang nyata. Dalam momen-momen penting seperti musibah, pernikahan, panen, atau pembangunan rumah, nilai taretan menjelma menjadi tindakan konkret gotong royong dan saling membantu. Ikatan ini memperkuat rasa tanggung jawab terhadap sesama dan membentuk jalinan kepercayaan antarmasyarakat.

Lebih dari sekadar hubungan sosial, taretan adalah identitas budaya yang memperkuat kohesi komunitas. Nilai-nilainya beririsan dengan prinsip etika global seperti kesetiaan, empati, dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, menjaga taretan berarti menjaga jati diri sebagai orang Madura.

Kiai: Penjaga Moral dan Sosial yang Dihormati

Dalam struktur masyarakat Madura, kiai memiliki peran yang sangat sentral dan multidimensional. Bukan hanya sebagai pemuka agama Islam, kiai juga menjadi pemimpin informal, juru damai, hingga penasihat moral masyarakat. Keberadaan mereka seringkali menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan penting, baik di ranah keluarga maupun dalam komunitas yang lebih luas.

Kiai tidak hanya membimbing umat melalui pengajian dan pengajaran pesantren, tetapi juga menjadi figur panutan dalam kehidupan sosial. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih memilih menyelesaikan konflik melalui mediasi kiai ketimbang jalur hukum formal. Hal ini mencerminkan betapa besar otoritas moral yang dimiliki oleh para kiai.

Lewat ceramah, pengajian, dan interaksi harian, kiai menanamkan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, keikhlasan, dan ketaatan spiritual. Peran ini menjadikan kiai sebagai penjaga nilai yang tidak hanya mendidik secara religius, tetapi juga membentuk integritas sosial masyarakat Madura.

Namun, di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi digital, posisi kiai mulai diuji. Munculnya tokoh-tokoh agama di media sosial, serta fragmentasi nilai di kalangan generasi muda urban, menjadi tantangan tersendiri. Meski begitu, di pedesaan dan lingkungan tradisional, posisi kiai tetap kokoh sebagai simbol otoritas spiritual yang dihormati.

Ajhâ’: Menjaga Harga Diri sebagai Nilai Tertinggi

Nilai ajhâ’, atau kehormatan, menempati posisi puncak dalam hierarki nilai masyarakat Madura. Ajhâ’ mencakup berbagai dimensi kehidupan: dari cara berpakaian, berbicara, hingga cara menyelesaikan konflik. Nilai ini tidak hanya menyangkut martabat pribadi, tetapi juga kehormatan keluarga dan komunitas.

Dalam praktik sosial, ajhâ’ tercermin dalam kehati-hatian saat berinteraksi, kesopanan dalam bertutur kata, serta rasa hormat terhadap orang tua dan tokoh masyarakat. Kehilangan kehormatan dipandang sebagai aib yang mencederai nama baik keluarga, bahkan dapat menurunkan status sosial seseorang dalam komunitas.

Sayangnya, nilai ini kadang menimbulkan konsekuensi tragis. Dalam situasi ekstrem, pelanggaran terhadap ajhâ’ bisa memicu tindakan carok, yaitu duel dengan senjata tajam yang sering kali berujung pada kematian. Walaupun kini tradisi tersebut mulai ditinggalkan, keberadaannya tetap mencerminkan betapa kuatnya pengaruh nilai kehormatan dalam kesadaran kolektif masyarakat Madura.

Dalam perspektif etika kontemporer, tantangan terbesar adalah bagaimana mendefinisikan ulang ajhâ’ agar tetap menjunjung martabat, namun tidak membenarkan kekerasan sebagai solusi konflik.

Modernitas dan Dinamika Sosial

Ketiga nilai—taretan, kiai, dan ajhâ’—mengalami tekanan akibat perubahan zaman. Arus globalisasi, migrasi ke kota, serta penetrasi teknologi informasi telah memengaruhi cara berpikir generasi muda. Hubungan taretan melemah karena keterpisahan geografis dan budaya individualis yang kian menonjol.

Demikian pula, kiai kini bersaing dengan “otoritas” digital yang kerap tidak memiliki akar kultural maupun tanggung jawab sosial yang sama. Sementara itu, nilai ajhâ’ mulai dipertanyakan melalui kacamata kesetaraan gender, kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia. Tantangan ini membawa kita pada pertanyaan reflektif: apakah nilai-nilai luhur Madura masih relevan di era kini, atau justru harus direformulasi?

Refleksi dan Harapan

Sebagai masyarakat yang kaya akan tradisi, orang Madura memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga warisan etis ini. Taretan, kiai, dan ajhâ’ bukan sekadar simbol budaya, tetapi juga pilar moral yang mengajarkan solidaritas, integritas, dan harga diri.

Generasi muda perlu diajak untuk tidak sekadar melestarikan nilai-nilai tersebut secara dogmatis, tetapi juga untuk menafsirkannya secara adaptif. Taretan bisa dirawat melalui solidaritas digital; kiai perlu dibekali literasi digital untuk memperluas jangkauan dakwahnya; dan ajhâ’ bisa dimaknai ulang sebagai komitmen terhadap martabat yang inklusif, berkeadilan, dan bebas kekerasan.

Dengan demikian, kita tidak hanya merawat tradisi, tetapi juga membangun masa depan etika sosial yang lebih kontekstual, manusiawi, dan bermakna.