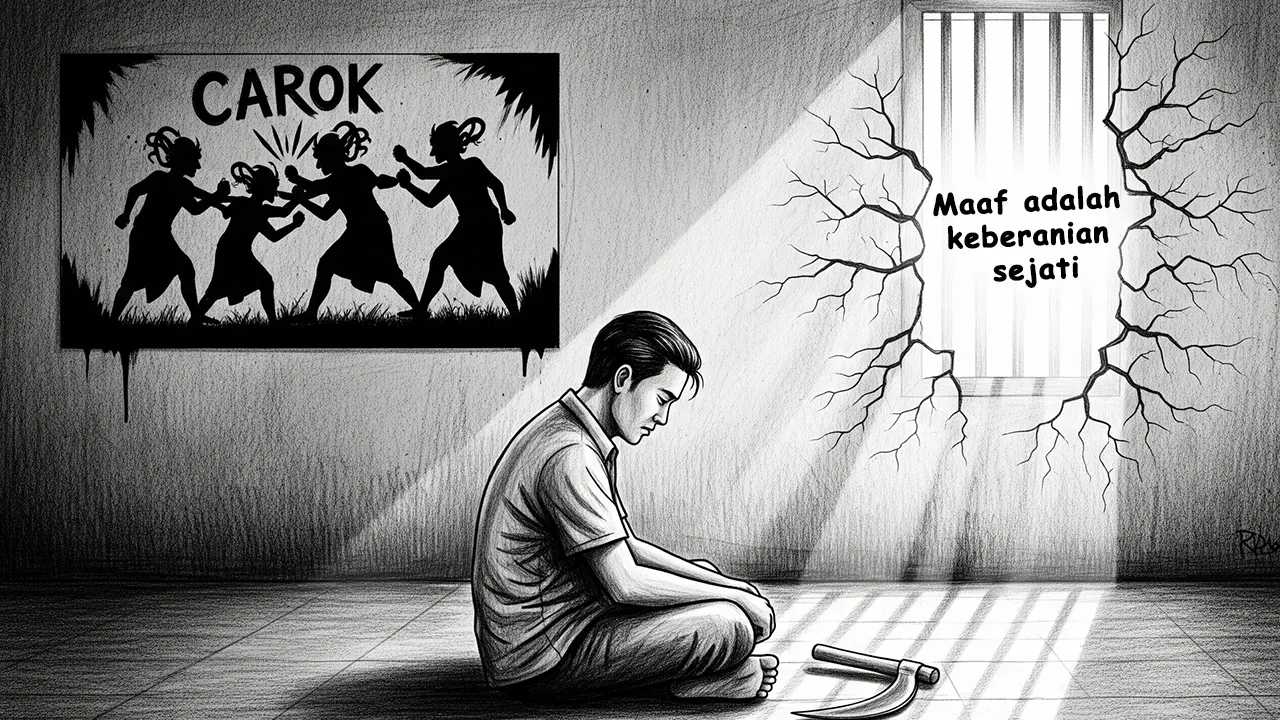

Carok, sebagai fenomena sosial yang mengakar dalam masyarakat Madura, telah lama menjadi topik yang menyita perhatian banyak pihak. Bukan sekadar perkelahian antar individu, carok merupakan bentuk konflik berdarah yang sering kali bermula dari persoalan harga diri, kehormatan, hingga pembalasan atas rasa malu atau terhina.

Di tengah semakin berkembangnya pemahaman hukum dan nilai-nilai kemanusiaan, carok tetap menjadi praktik yang sulit dihapuskan, bahkan terkadang mendapat justifikasi sosial yang kuat.

Di balik wajah kekerasannya, carok menyimpan lapisan-lapisan kompleks yang menarik untuk dikaji, khususnya dalam kaitannya dengan tradisi, emosi, serta logika sosial-budaya yang dianut masyarakat Madura.

Pertanyaan utama yang muncul adalah: apakah carok merupakan manifestasi dari warisan leluhur yang patut dihormati, atau hanya letupan emosi yang dilapisi dalih budaya? Opini ini mencoba untuk menyelami secara lebih mendalam logika yang berada di balik praktik carok: benarkah tindakan ini memiliki dasar rasional dalam sistem nilai masyarakat, atau justru merupakan pelampiasan emosional yang terinstitusionalisasi?

Carok antara Warisan dan Pembenaran Budaya

Masyarakat Madura dikenal sangat menjunjung tinggi konsep kehormatan, yang secara lokal sering disebut sebagai harga diri laki-laki atau kehormatan keluarga. Ketika seseorang merasa terhina baik secara verbal, fisik, maupun simbolik, terlebih dalam konteks perempuan atau istri maka carok kerap dipandang sebagai jalan satu-satunya untuk memulihkan martabat.

Dalam berbagai kisah tutur dan legenda rakyat, carok sering dilukiskan sebagai simbol keberanian dan maskulinitas. Seorang pria yang berani melakukan carok demi kehormatan keluarga justru dianggap sebagai pahlawan, bukan sebagai pelaku kekerasan. Dari sudut pandang ini, carok tidak semata-mata tindakan spontan, melainkan telah dibingkai sebagai semacam ritus sosial dengan nilai-nilai simbolik yang kuat.

Namun demikian, pengakuan terhadap carok sebagai bagian dari tradisi bukan berarti menjadikannya kebiasaan yang patut dilestarikan. Dalam kajian sosiologi, tradisi bukanlah sesuatu yang bersifat abadi. Tradisi dapat berubah seiring waktu, dan bahkan bisa ditinggalkan apabila bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum yang lebih luas.

Dengan demikian, menjadikan carok sebagai warisan budaya tidak serta-merta menjadi pembenaran moral, apalagi hukum. Perlu ada pemisahan yang tegas antara praktik yang bernilai dan warisan yang berpotensi merusak.

Emosi dalam Carok, Ketika Amarah Menjadi Ritual

Tak dapat disangkal, carok berakar kuat pada letupan emosi. Saat seorang suami mendapati istrinya berselingkuh, atau saat seseorang merasa dipermalukan di hadapan publik, rasa malu dan marah menjadi pemicu utama. Tetapi yang menjadi problem bukan hanya emosinya, melainkan bagaimana emosi tersebut dilembagakan menjadi tindakan yang dianggap sah secara sosial, yaitu carok.

Carok tidak selalu berlangsung secara spontan. Sering kali, ada perencanaan matang, mulai dari penyiapan senjata (biasanya celurit), hingga penentuan waktu dan tempat. Fakta ini menunjukkan bahwa sekalipun dimulai dari emosi, carok kemudian dijalankan secara sistematis. Ini menimbulkan ambiguitas dalam memahami motif carok: apakah ia benar-benar tindakan emosional, atau justru ekspresi rasional yang dibentuk dari emosi?

Jika dibandingkan dengan konsep amuk dalam budaya Jawa, perbedaan mencolok segera terlihat. Amuk terjadi secara tiba-tiba dan tanpa target yang jelas, sementara carok lebih terstruktur dan ditujukan pada pihak tertentu.

Meski begitu, akar emosional seperti dendam, rasa malu, dan kemarahan tetap menjadi bahan bakar utama. Inilah yang membuat carok menjadi tindakan yang berbahaya: ia tampak logis bagi pelakunya, tapi sesungguhnya berdasar pada emosi yang belum terkelola.

Rasionalitas yang Tersesat di Balik Logika Carok

Dalam logika sosial, suatu tindakan dianggap logis bila sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks Madura, tindakan carok dianggap logis karena menjadi cara untuk memulihkan kehormatan dan memperlihatkan keberanian. Seorang pria yang tidak membalas penghinaan bisa dicap sebagai pengecut. Sebaliknya, melakukan carok meski brutal menjadi pembuktian kesetiaan terhadap nilai-nilai keluarga.

Namun, bila logika ini diuji pada konteks yang lebih luas, seperti hukum nasional atau nilai-nilai universal, maka ia menjadi kontradiktif. Membunuh atas nama harga diri jelas bertentangan dengan hukum negara, prinsip HAM, serta ajaran agama. Dalam Islam misalnya, penyelesaian konflik sangat dianjurkan dilakukan melalui musyawarah dan jalan damai.

Rasulullah SAW melarang pembunuhan kecuali dalam hal yang ditetapkan secara hukum dan melalui keputusan pengadilan. Artinya, tindakan carok yang dilakukan secara sepihak, tanpa proses hukum, tidak bisa dibenarkan secara syar’i.

Maka dari itu, meskipun tampak logis dalam bingkai budaya lokal, logika carok menjadi tidak sahih ketika dihadapkan dengan standar hukum dan moral yang lebih luas. Di sinilah kita bisa menyebutnya sebagai rasionalitas yang tersesat sebuah logika yang terlihat masuk akal di dalam lingkup sempit, namun gagal ketika diuji secara lebih objektif.

Konflik Norma Lokal dan Hukum Nasional

Tantangan besar dalam mengatasi praktik carok adalah adanya benturan antara norma lokal dan sistem hukum nasional. Di satu sisi, masyarakat Madura masih menjunjung tinggi nilai adat yang memuliakan kehormatan. Di sisi lain, negara menetapkan hukum yang tegas terhadap kekerasan, khususnya pembunuhan yang direncanakan.

Aparat hukum pun sering kali menghadapi dilema. Banyak kasus carok yang tidak dapat diproses secara tuntas karena adanya tekanan sosial dari komunitas yang mendukung pelaku. Bahkan, pelaku carok kadang mendapat perlindungan dari lingkungan sekitar, menjadikan penegakan hukum semakin lemah.

Solusi yang diperlukan bukan hanya pendekatan hukum yang represif, tetapi juga strategi edukatif dan kultural. Nilai-nilai lokal perlu dikaji ulang agar selaras dengan perkembangan zaman. Tradisi yang memperkuat solidaritas dan kerja sama perlu dijaga, namun yang menimbulkan kekerasan harus dikritisi dan ditinggalkan.

Membangun Logika Baru

Tradisi memang bagian dari identitas budaya, namun tidak seharusnya menjadi tameng untuk melestarikan praktik yang merusak dan membahayakan. Carok, meskipun diwariskan secara turun-temurun, pada dasarnya merupakan bentuk kekerasan yang menyisakan luka bagi semua pihak.

Padahal, masyarakat Madura memiliki banyak nilai luhur yang dapat dijadikan pijakan untuk membangun peradaban yang lebih damai, kerja keras, religiositas, dan solidaritas sosial. Nilai-nilai inilah yang semestinya dikedepankan, bukan celurit dan pertumpahan darah.

Melalui pendidikan budaya, dialog lintas generasi, serta penguatan hukum yang adil, masyarakat Madura dapat membentuk paradigma baru dalam menyelesaikan konflik. Sebab, hanya dengan begitu nama Madura tidak lagi diasosiasikan dengan carok, melainkan dengan kearifan, keluhuran budi, dan semangat damai.

Menganalisis logika carok bukan hanya tentang memahami masa lalu, tetapi juga tentang menata masa depan. Saatnya mengubah makna kehormatan dari membunuh menjadi memaafkan, dari celurit menjadi akal sehat, dan dari emosi menjadi kebijaksanaan. Pilihan ada di tangan generasi muda Madura: apakah akan terus bertahan pada logika kekerasan, atau membangun logika baru yang menjunjung tinggi martabat manusia melalui dialog dan damai.