Pulau Lombok tidak hanya dikenal karena pesona alamnya yang memikat, tetapi juga karena keragaman budaya yang masih kuat melekat di kehidupan masyarakatnya. Suku asli Pulau Lombok, yaitu Suku Sasak, mayoritas menganut agama Islam dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya warisan leluhur. Salah satu tradisi yang masih eksis hingga kini dan menjadi ciri khas masyarakat Sasak adalah tradisi perkawinan, yang dikenal dengan istilah Merariq.

Perkawinan bagi masyarakat Sasak merupakan peristiwa yang sangat sakral. Oleh karena itu, prosesinya dijalankan dengan khidmat dan disertai pesta yang meriah. Namun, sebelum pernikahan dilangsungkan, terdapat satu tahapan yang menjadi sorotan utama dalam budaya ini, yakni membawa lari calon mempelai perempuan oleh pihak laki-laki, yang disebut Merariq.

Tradisi Merariq, atau dalam istilah umum dikenal sebagai kawin lari, memang bukan hal yang asing dalam berbagai kebudayaan di Indonesia. Namun, pemaknaannya berbeda di setiap daerah. Jika di beberapa wilayah seperti Sulawesi Selatan, Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makassar, Sumbawa, dan Mandar praktik kawin lari dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum adat, di Lombok justru sebaliknya.

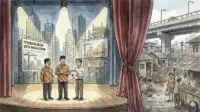

Merariq justru merupakan bentuk protes sosial yang muncul dalam konteks pembatasan pernikahan berdasarkan kasta atau derajat sosial, terutama larangan bagi perempuan bangsawan Sasak untuk menikah dengan laki-laki dari kalangan biasa.

Merariq dalam Perspektif Hukum Adat

Dalam konteks masyarakat Sasak, Merariq bukan sekadar kawin lari, tetapi bagian dari rangkaian adat perkawinan yang memiliki nilai kultural dan spiritual. Ia menjadi simbol keberanian seorang pria untuk menunjukkan keseriusan kepada calon istrinya serta keluarga besar sang wanita. Praktik ini juga menunjukkan otonomi perempuan dalam memilih pasangan hidupnya, sebuah prinsip yang dikenal dengan istilah kemeleq mesaq, atau kehendak sendiri.

Budayawan Sasak, M. Yamin, menuturkan bahwa dalam praktik tradisional, yang membawa lari perempuan bukanlah calon suaminya langsung, melainkan orang kepercayaan dari pihak laki-laki. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari interaksi fisik sebelum pernikahan, yang dalam adat dan agama dianggap pantang. Bahkan dalam beberapa kasus, perempuan lain turut serta dalam proses ini untuk menjaga kehormatan dan menghindari pelanggaran adat.

Meski demikian, hukum adat yang melegitimasi Merariq tidak selamanya sejalan dengan hukum positif yang berlaku. Misalnya dalam kasus M. Z alias K, seorang duda berusia 45 tahun, yang melakukan Merariq terhadap BE, seorang perempuan di bawah umur.

Ia dijerat Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP karena membawa pergi perempuan belum dewasa tanpa izin orang tua, meski dengan persetujuan si perempuan. Kasus semacam ini menimbulkan pertentangan antara pelestarian budaya dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.

Namun demikian, hukum adat tetap memiliki kedudukan penting dalam struktur sosial masyarakat Sasak. Ia menjadi alat pemersatu dan pengatur tatanan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi Merariq lahir dari tiga filosofi utama: pertama, penghormatan terhadap pilihan perempuan dalam menentukan pasangan hidup; kedua, bahwa pernikahan membutuhkan usaha dan pengorbanan; dan ketiga, sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem kasta dan ketidaksetaraan sosial.

Sebagian besar orang tua, terutama pihak perempuan, kini semakin menghargai pilihan anak-anak mereka dan tetap menghormati tradisi yang berlaku. Perkembangan zaman dan pendidikan turut memengaruhi cara pandang masyarakat, meski akar budaya tetap kuat tertanam.

Relasi Hukum Adat dan Hukum Nasional

Dalam sejarah hukum Indonesia, terdapat empat lapisan utama. Lapisan terdalam adalah hukum kebiasaan masyarakat, disusul hukum agama, hukum kolonial, dan terakhir hukum nasional modern.

Dalam perspektif mazhab sejarah, hukum tidak semata diciptakan, melainkan tumbuh seiring perkembangan masyarakat. Konsep Volksgeist dari Savigny menyatakan bahwa hukum merupakan ekspresi dari semangat rakyat, yang lahir secara alami dan bukan hasil rekayasa.

Dalam konteks inilah tradisi Merariq menjadi sangat relevan. Ia bukan sekadar ritual, tetapi juga ekspresi budaya dan identitas kolektif masyarakat Sasak. Selama praktiknya dijalankan dengan memperhatikan batas-batas hukum nasional—khususnya terkait usia dan persetujuan—Merariq tetap menjadi warisan budaya yang patut dihargai dan dilestarikan.

Tradisi Merariq mencerminkan dinamika sosial yang kompleks: antara keinginan menjaga adat dan kebutuhan menyesuaikan diri dengan norma hukum nasional. Meski dalam praktiknya terdapat ruang abu-abu yang perlu dijembatani, terutama ketika menyangkut perlindungan perempuan dan anak, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum adat memainkan peran sentral dalam menjaga harmoni sosial.

Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk tidak serta-merta menghakimi praktik seperti Merariq tanpa pemahaman konteks budaya yang menyertainya. Justru dengan dialog dan pendekatan yang inklusif, warisan budaya seperti ini dapat terus hidup berdampingan dengan sistem hukum modern tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.