Dalam lanskap pendidikan modern, ilmu pengetahuan sering kali diasosiasikan dengan institusi formal kelas, laboratorium, atau tumpukan buku yang penuh teori.

Namun, dalam kajian epistemologi, yakni ilmu yang mempelajari asal-usul dan validitas pengetahuan, muncul pemahaman bahwa ilmu tidak selalu lahir dari ruang-ruang akademik semata.

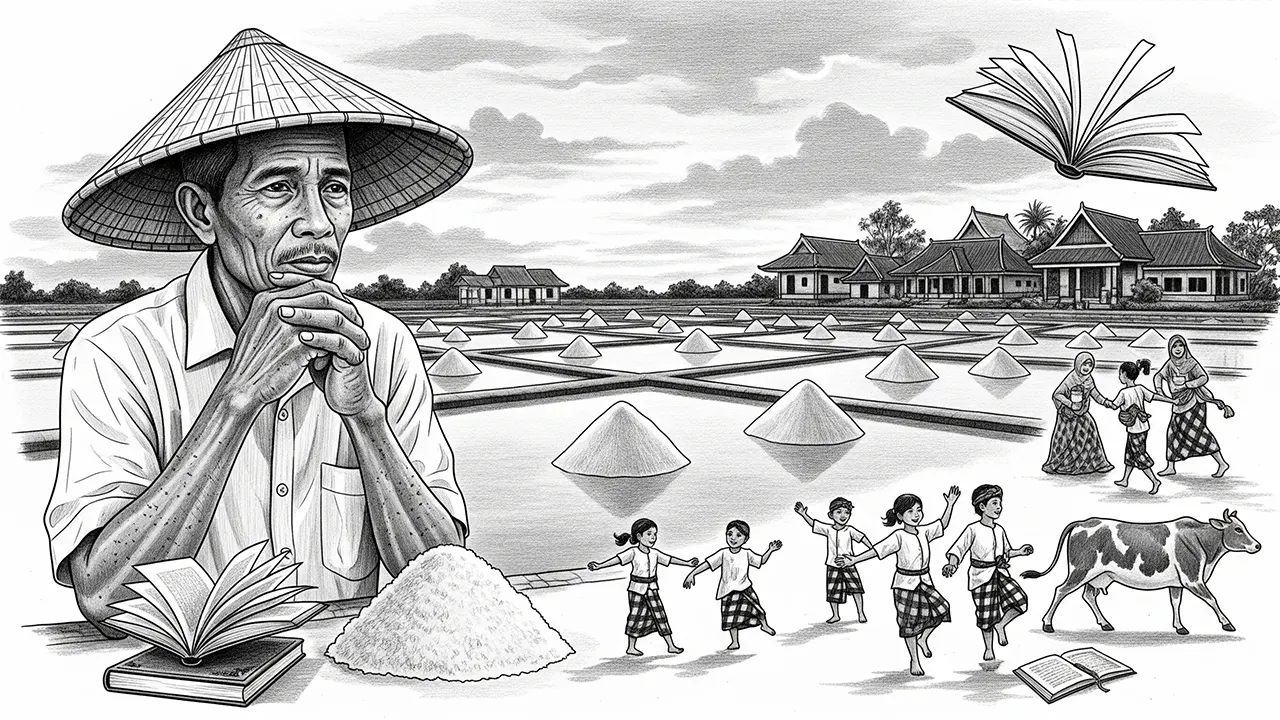

Di banyak belahan Indonesia, termasuk Madura, ilmu pengetahuan tumbuh dari kehidupan sehari-hari, dari tradisi, budaya, dan pengalaman kolektif masyarakat.

Pulau Madura, yang terletak di timur laut Pulau Jawa, menyimpan kekayaan kearifan lokal yang patut diangkat sebagai bentuk epistemologi non-formal. Tradisi masyarakat Madura bukan sekadar peninggalan leluhur yang bersifat seremoni atau simbolik.

Sebaliknya, ia hidup dan terus menjadi sumber pengetahuan yang aplikatif dan kontekstual. Ambil contoh para petani garam.

Dalam mengolah tambak mereka, para petani ini tidak hanya mengandalkan naluri atau kebiasaan turun-temurun, melainkan juga mengimplementasikan pengetahuan ekologis membaca cuaca, mengamati arah angin, memperhatikan pasang-surut air laut, hingga menentukan waktu paling tepat untuk panen. Semua ini dilakukan tanpa manual akademik, namun terbukti akurat dan efisien.

Jenis pengetahuan ini dikenal sebagai tacit knowledge, konsep yang diperkenalkan oleh Michael Polanyi. Ia menekankan bahwa sebagian besar ilmu tidak dapat dijelaskan secara verbal atau tertulis. Ilmu seperti ini diwariskan melalui praktik, keteladanan, dan interaksi sosial yang intens, bukan sekadar melalui teks atau ceramah formal.

Kita juga dapat melihat manifestasi pengetahuan lokal ini dalam kehidupan pesantren di Madura. Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, melainkan juga pusat pembentukan karakter. Di sana, para santri tidak hanya belajar dari kitab kuning, tetapi juga dari perilaku sehari-hari, dari cara menghormati guru, dari pola hidup sederhana, serta nilai solidaritas melalui kerja kolektif. Ini adalah bentuk pendidikan holistik, di mana ilmu, akhlak, dan keterampilan hidup terintegrasi dalam satu sistem yang organik.

Seni tradisional seperti karapan sapi dan sape’ sonok pun memuat lapisan pengetahuan yang sering kali terabaikan. Di balik atraksi budaya itu tersimpan sistem sosial, filosofi hidup, serta keterampilan teknis seperti perawatan hewan dan manajemen acara.

Tradisi-tradisi ini menjadi wahana pendidikan yang membentuk identitas, nilai, dan kebanggaan kolektif masyarakat Madura.

Sayangnya, sistem pendidikan kita masih mendewakan pendekatan barat dan cenderung mengabaikan bentuk-bentuk pengetahuan lokal. Pengetahuan yang tidak tertulis sering kali dianggap tidak ilmiah. Inilah salah satu bentuk bias epistemologis yang menghambat pengakuan terhadap ilmu yang lahir dari akar budaya kita sendiri.

Kini saatnya kita merekonstruksi cara pandang terhadap ilmu. Bahwa ilmu tidak hanya bersumber dari teori besar yang dikodifikasikan, tetapi juga dari praktik keseharian yang konsisten dan diwariskan secara kolektif. Ilmu dari tradisi adalah pengetahuan yang hidup, tumbuh bersama masyarakat, dan menyatu dengan kebutuhan mereka.

Madura memberi kita pelajaran penting bahwa dalam membangun masa depan, kita tidak hanya perlu menoleh ke Barat, tetapi juga menyelami kembali kekayaan lokal.

Tradisi bukan sekadar kenangan masa lalu, tetapi sumber pengetahuan masa depan. Dalam upaya membangun peradaban yang membumi, mari kita mulai dari akar—tempat ilmu dan kehidupan bertumbuh bersama.