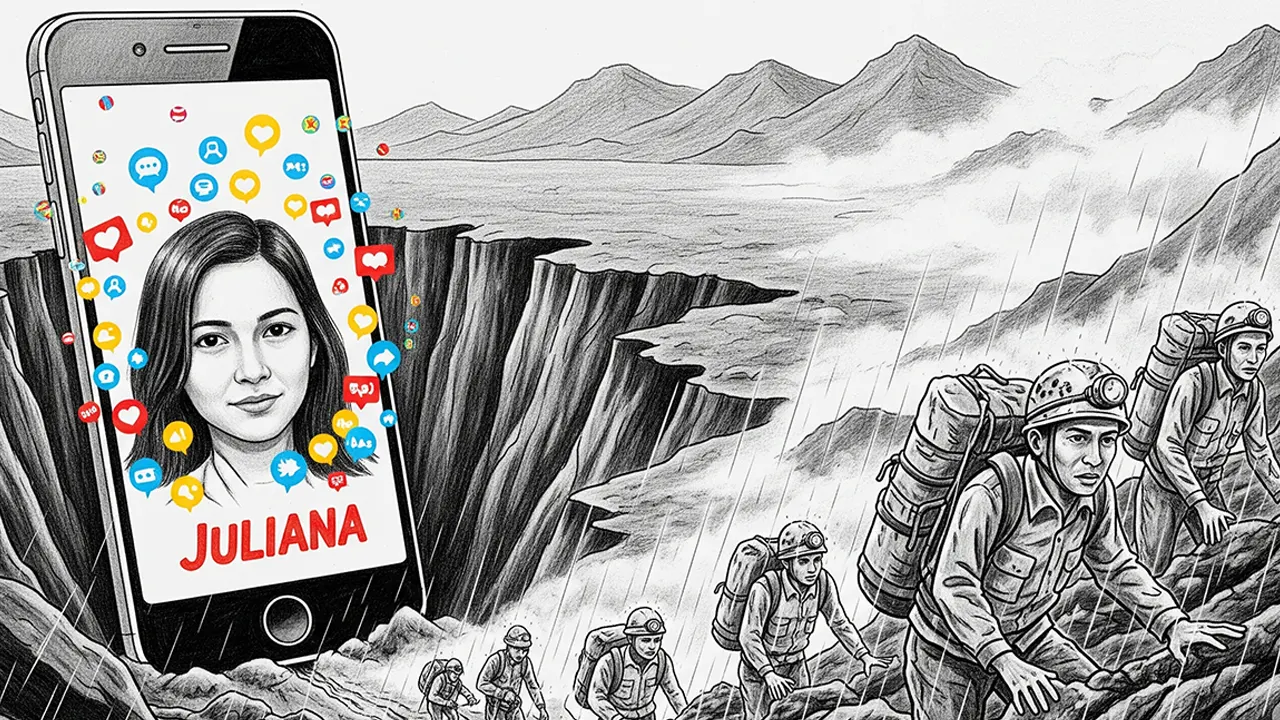

Tragedi yang menimpa Juliana Cardoso Marins di Gunung Rinjani pada 21 Juni 2025 bukan hanya meninggalkan duka mendalam, tetapi juga membuka ruang diskusi global yang penuh emosi dan kontroversi.

Pendaki asal Brasil ini diketahui terjatuh ke dalam jurang saat melakukan pendakian bersama rekannya. Video dari drone yang memperlihatkan Juliana masih bertahan hidup di dasar jurang menjadi viral dan menyulut gelombang empati sekaligus kemarahan, terutama dari masyarakat Brasil.

Meski sempat terlihat masih hidup selama beberapa hari setelah jatuh, upaya penyelamatan yang dilakukan tim SAR tidak berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Juliana akhirnya meninggal dunia sebelum bisa dievakuasi.

Peristiwa yang seharusnya menjadi momen duka bersama ini justru berubah menjadi drama digital internasional yang diwarnai berbagai spekulasi dan tuduhan yang tidak seluruhnya berdasar. Komentar dari netizen Brasil yang merasa evakuasi lamban memicu narasi bahwa perlakuan tersebut dilandasi diskriminasi rasial terhadap Juliana yang berkulit gelap.

Namun, jika dicermati secara objektif, tuduhan ini perlu dikritisi dengan lebih hati-hati. Medan Gunung Rinjani sangat ekstrem: curam, berkabut, dengan akses sempit dan berbahaya. Bahkan tim SAR yang sudah sangat berpengalaman pun menghadapi kesulitan besar menjangkau lokasi jatuhnya korban. Tentu tidak adil jika menilai keterlambatan ini sebagai tindakan diskriminatif tanpa memahami kondisi lapangan yang sesungguhnya.

Dalam kajian Cultural Studies, fenomena ini merupakan contoh bagaimana narasi media dan persepsi publik membentuk realitas baru. Informasi yang beredar di media sosial tidak selalu mencerminkan fakta, tetapi lebih banyak dikonstruksi oleh emosi, visual dramatis, dan tafsir individu. Dalam konteks ini, teori representasi Stuart Hall menjadi relevan.

Identitas Juliana sebagai perempuan muda dari negara Global South seperti Brasil dengan cepat membentuk persepsi bahwa ia adalah korban dari sistem yang tidak adil. Dalam waktu singkat, ia digambarkan sebagai simbol ketidakpedulian negara lain terhadap warga asing berkulit gelap.

Namun representasi ini tidak menyertakan sisi lain dari cerita. Usaha keras petugas SAR Indonesia yang bekerja siang malam, menyusuri medan terjal dengan perlengkapan terbatas, tidak banyak mendapat sorotan.

Inilah yang disebut sebagai konflik representasi. Media dan publik global memilih narasi tertentu dan menyingkirkan narasi lainnya. Pilihan-pilihan ini membentuk opini yang tidak seimbang, bahkan bisa merugikan pihak yang sedang berjuang di tengah keterbatasan.

Peristiwa ini juga memperlihatkan adanya kelemahan struktural dalam manajemen destinasi wisata ekstrem seperti Rinjani. Popularitasnya sebagai tujuan wisata kelas dunia belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur darurat dan sistem tanggap bencana.

Ini bukan sekadar soal kecepatan pertolongan, tetapi soal kesiapan sistem yang mampu merespons kondisi darurat secara efektif. Maka alih-alih saling menyalahkan, tragedi ini seharusnya menjadi momentum refleksi dan reformasi sistemik.

Kita juga perlu melihat bahwa solidaritas yang ditunjukkan oleh masyarakat Brasil bukan sesuatu yang negatif. Di era digital ini, keterhubungan lintas batas memungkinkan publik global untuk saling peduli dan bersuara.

Namun, kepedulian itu harus dibarengi tanggung jawab informasi dan kesadaran akan konteks lokal. Tanpa itu, empati justru dapat berubah menjadi prasangka.

Pemerintah daerah NTB dan otoritas seperti BNPB dan tim SAR telah menunjukkan upaya maksimal. Gubernur NTB bahkan langsung menyampaikan belasungkawa dan menjanjikan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tanggap darurat wisata alam.

Ini membuktikan bahwa negara hadir dan tidak tinggal diam. Maka tuduhan rasisme yang beredar luas di media sosial patut dikritisi dan dikaji secara lebih adil, tidak hanya berdasarkan narasi viral yang belum tentu akurat.

Kisah Juliana sejatinya adalah tragedi kemanusiaan yang menyedihkan. Namun dari tragedi ini, kita bisa belajar banyak hal. Pertama, pentingnya kecepatan dan keandalan sistem evakuasi dalam sektor wisata alam.

Kedua, perlunya pembenahan narasi publik agar lebih inklusif dan adil. Ketiga, pentingnya literasi digital agar solidaritas global tidak berubah menjadi serangan berbasis asumsi dan bias informasi.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan destinasi alam memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan setiap wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.

Tragedi ini adalah panggilan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kesiapsiagaan, dan mengembangkan sistem yang mampu menjawab tantangan pariwisata modern.

Akhirnya, mari kita ingat Juliana bukan hanya sebagai sosok yang malang dalam pusaran kontroversi, tetapi sebagai simbol pengingat bahwa keselamatan dan solidaritas adalah nilai universal yang harus dijaga bersama. Di tengah riuhnya ruang digital, mari kita kedepankan empati yang bijak, informasi yang akurat, dan upaya kolektif untuk mencegah tragedi serupa terulang kembali.