Dahulu, hutan Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia karena luasnya dan perannya yang penting dalam menjaga keseimbangan udara serta iklim global. Namun kini, bentang hijau yang dahulu lebat dan penuh kehidupan kian menyusut, tergantikan oleh hamparan perkebunan kelapa sawit.

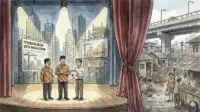

Pohon-pohon besar ditebang, satwa liar kehilangan habitat, dan suhu udara meningkat drastis. Ironisnya, keuntungan dari industri sawit kerap kali hanya dinikmati segelintir pihak, sementara dampak ekologis dan sosialnya dirasakan luas oleh masyarakat. Kita patut bertanya: apakah pertumbuhan ekonomi layak dibayar dengan hilangnya hutan yang menjadi sumber kehidupan?

Kelapa sawit adalah komoditas strategis yang menjadi bahan baku utama minyak goreng, minyak industri, dan bahan bakar nabati. Indonesia kini menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia. Menurut PwC, industri sawit menyumbang sekitar 11% dari total ekspor Indonesia pada tahun 2020. Luas perkebunannya pun mencapai hampir 14,9 juta hektare, dan menghasilkan lebih dari 44,5 juta metrik ton minyak sawit mentah per tahun.

Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memproyeksikan produksi sawit Indonesia akan meningkat menjadi 47 juta ton pada tahun 2025–2026. Tiga negara tujuan utama ekspor sawit Indonesia adalah Tiongkok, India, dan Pakistan, yang diprediksi tetap menjadi pasar utama.

USDA mencatat bahwa konsumsi domestik juga meningkat, terutama karena kebijakan campuran biodiesel B40 yang diberlakukan pemerintah.

Hingga 2024–2025, Indonesia menyumbang sekitar 59% dari total produksi minyak sawit dunia. Produksi nasional diperkirakan mencapai 46 juta ton, dengan ekspor 22,6 juta ton dan konsumsi domestik sebesar 23,33 juta ton.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kelapa sawit pada 2023 mencapai 46,9 juta ton dengan luas lahan 15,4 juta hektare. Data Badan Informasi Geospasial (BIG) menunjukkan bahwa pada 2025, luasnya diperkirakan mencapai 17,3 juta hektare.

Ekspansi perkebunan sawit berdampak besar terhadap kelestarian hutan tropis Indonesia. Untuk membuka lahan, jutaan hektare hutan ditebang atau dibakar, menyebabkan deforestasi masif. Habitat berbagai spesies langka seperti orangutan, harimau Sumatera, dan gajah hancur. Keanekaragaman hayati menurun drastis dan emisi karbon melonjak akibat pembakaran hutan.

Masyarakat adat seperti Suku Awyu di Papua Selatan dan Suku Moi di Papua Barat Daya turut terdampak. Mereka kehilangan ruang hidup, sumber makanan, obat-obatan alami, serta nilai-nilai budaya yang selama ini diwariskan secara turun-temurun.

Indonesia bahkan pernah dicatat oleh Guinness World Records sebagai negara dengan laju kerusakan hutan tercepat di dunia, mencapai sekitar 2% per tahun pada 2009. Lebih dari 74 juta hektare hutan telah hilang akibat industri kelapa sawit, pulp, dan kertas. Eksploitasi ini telah menjadi penyumbang utama gas rumah kaca.

Kelapa sawit memang pohon, namun berbeda dari pohon hutan alami. Akar sawit pendek dan kurang mampu menahan air serta menjaga struktur tanah. Kebun sawit menyerap karbon lebih sedikit dibandingkan hutan alami.

Data menunjukkan bahwa antara 2018–2022, ekspansi sawit menyebabkan deforestasi seluas 162,1 ribu hektare. Pada 2023, terjadi deforestasi sebesar 34.353 hektare, meningkat 36% dari tahun sebelumnya, termasuk 10.787 hektare di lahan gambut yang sangat rentan terbakar dan menghasilkan emisi tinggi.

Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, menolak keras rencana PT Indo Asiana Lestari (IAL) yang ingin membuka lahan seluas 36.094 hektare. Bagi mereka, hutan adalah rumah, sumber pangan, obat, serta bagian dari identitas budaya. Sejak 2023, mereka mengajukan gugatan hukum dan hingga Maret 2025, Mahkamah Agung akhirnya menolak permohonan perusahaan, menyelamatkan 65.000 hektare hutan.

Kisah Suku Awyu mendapat dukungan luas, salah satunya melalui kampanye “All Eyes on Papua” yang ditandatangani lebih dari 250.000 orang.

Suku Moi Sigin di Sorong, Papua Barat Daya, juga mengalami hal serupa. Mereka menolak rencana PT Sorong Agro Sawitindo (SAS) yang hendak membuka 18.160 hektare hutan adat. Meskipun izin perusahaan sempat dicabut pada 2022, perusahaan tetap melawan secara hukum dan kasus ini masih bergulir di Mahkamah Agung hingga 2025.

Bagi masyarakat Moi Sigin, hutan adalah sumber hidup. Mereka bertanya dengan getir, “Kalau hutan adat kami hilang, kami harus ke mana?” Pertanyaan itu mencerminkan kedalaman krisis yang mereka alami.

Menghadapi laju deforestasi yang kian masif, solusi harus bersifat lintas sektor dan berjangka panjang. Pemerintah perlu memperkuat moratorium pembukaan hutan primer serta mengawasi implementasinya secara ketat. Penerapan sertifikasi sawit berkelanjutan seperti RSPO dan ISPO harus diwajibkan dan diawasi.

Selain itu, rehabilitasi lahan rusak dan perlindungan hak masyarakat adat merupakan komponen penting dalam kebijakan lingkungan. Pemberdayaan petani kecil dan pengembangan ekonomi hijau juga dapat menjadi alternatif berkelanjutan.

Teknologi digital seperti pemantauan satelit harus dimanfaatkan untuk deteksi dini deforestasi. Sementara itu, masyarakat sebagai konsumen perlu didorong untuk memilih produk yang ramah lingkungan.

Mengutip pribahasa Dayak, “Ketika pohon terakhir ditebang, sungai terakhir tercemar, dan ikan terakhir ditangkap, barulah manusia sadar bahwa uang tidak bisa dimakan.” Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keberlanjutan lingkungan adalah fondasi kehidupan yang tidak bisa digantikan oleh materi.

Jika kita terus membiarkan hutan menghilang demi keuntungan jangka pendek, kita bukan hanya mengkhianati generasi kini, tetapi juga merampas masa depan generasi mendatang.