“Ah, Bahasa Indonesia mah gampang, kan kita orang Indonesia.”

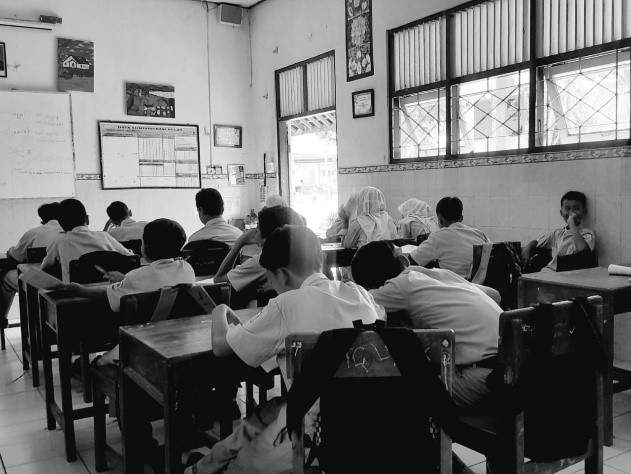

Ungkapan ini kerap terdengar di ruang-ruang kelas, koridor sekolah, atau bahkan dalam percakapan santai di rumah. Bahasa Indonesia memang diajarkan sebagai mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan, namun kerap dipandang sebelah mata oleh peserta didik.

Dianggap terlalu mudah, membosankan, bahkan tidak sepenting mata pelajaran lain yang dinilai lebih “bergengsi” seperti matematika, fisika, atau bahasa Inggris. Pertanyaannya, benarkah Bahasa Indonesia hanya sekadar mata pelajaran biasa? Atau sesungguhnya ia adalah wajah dari jati diri bangsa yang justru mulai terabaikan?

Dalam sistem pendidikan nasional, Bahasa Indonesia menempati posisi strategis: diajarkan sejak pendidikan dasar hingga menengah, dan menjadi salah satu komponen utama dalam ujian nasional maupun seleksi masuk perguruan tinggi. Namun di balik posisi formal itu, terdapat paradoks yang mengkhawatirkan.

Banyak siswa yang memandang pelajaran Bahasa Indonesia sebagai formalitas akademik semata. Proses pembelajaran yang masih terpaku pada hafalan struktur kalimat, tata bahasa, dan ujian pilihan ganda membuat bahasa ini seolah kehilangan daya hidupnya. Alih-alih menjadi sarana ekspresi budaya dan identitas bangsa, ia justru menjadi sekadar kumpulan teori linguistik yang harus dihafal agar lulus ujian.

Padahal, sejarah mencatat bahwa Bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang tumbuh secara alami seperti bahasa ibu lainnya. Ia adalah hasil kesepakatan politik dan budaya dalam rangka membangun persatuan bangsa. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai latar belakang suku dan bahasa daerah bersepakat menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Sumpah Pemuda bukan hanya momen sejarah, tetapi tonggak kesadaran kolektif bahwa keberagaman nusantara hanya bisa dipersatukan oleh satu bahasa yang inklusif. Maka dari itu, bahasa ini bukan sekadar alat komunikasi, melainkan simbol integrasi dan semangat kebangsaan.

Sayangnya, di era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang, bahasa Indonesia menghadapi tantangan besar. Serbuan bahasa asing dalam media, iklan, hingga pergaulan sehari-hari semakin kuat mencengkeram.

Bahasa gaul yang seringkali menjauh dari kaidah dan etika berbahasa turut memperlemah posisi bahasa nasional. Ironisnya, anak-anak bangsa lebih fasih menyerap kosakata dari budaya populer asing dibanding menghayati kekayaan bahasanya sendiri. Jika ini dibiarkan, bukan tidak mungkin bahasa Indonesia akan kehilangan daya ikatnya sebagai pengikat identitas nasional.

Dalam konteks ini, sekolah memegang peran sentral sebagai benteng terakhir pembinaan bahasa. Guru Bahasa Indonesia tidak cukup hanya mengajarkan aspek teknis seperti struktur kalimat atau kaidah ejaan. Mereka juga harus menjadi agen budaya yang menanamkan kecintaan terhadap bahasa ibu.

Pembelajaran Bahasa Indonesia perlu dihidupkan kembali melalui pendekatan sastra, eksplorasi kearifan lokal, dan dialog antarbudaya. Ketika siswa diperkenalkan pada puisi Chairil Anwar, filosofi pepatah Jawa, atau nilai dalam pantun Melayu, mereka tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami jati diri dan karakter bangsa.

Kini saatnya kita mengubah paradigma. Bahasa Indonesia bukan sekadar mata pelajaran teknis yang dilalui demi nilai rapor. Ia adalah warisan, napas sejarah, dan cermin karakter bangsa. Maka, pengajaran bahasa ini haruslah diarahkan untuk membangun kebanggaan dan kesadaran akan pentingnya identitas kebangsaan.

Upaya ini tentu tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada sekolah. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan progresif, guru perlu didukung dengan pelatihan yang relevan dan inspiratif, sementara orang tua turut berperan menumbuhkan cinta pada bahasa ibu sejak dini.

Mari kita rawat dan angkat kembali martabat bahasa Indonesia—bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai jiwa bangsa yang tak boleh pudar ditelan zaman.