Apakah demokrasi di Indonesia hanya sekadar omong kosong, ataukah ia benar-benar mengandung makna substantif? Pertanyaan ini terus bergema dalam diskursus politik nasional. Di satu sisi, para pemimpin menggembar-gemborkan konsep demokrasi Pancasila yang diklaim khas Indonesia.

Namun di sisi lain, realitas di lapangan seringkali memperlihatkan wajah yang berbeda: wajah demokrasi yang penuh kegaduhan, transaksional, dan jauh dari semangat keadilan sosial.

Presiden Prabowo Subianto, dalam berbagai pernyataannya, menekankan pentingnya menjalankan demokrasi yang santun—tanpa permusuhan, koreksi tanpa hinaan, persaingan tanpa kecurangan, dan yang mengedepankan persatuan serta kerja sama. Cita-cita ini tentu luhur dan ideal, membayangkan sebuah sistem yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, serta mengelola perbedaan secara damai dan produktif.

Namun, di balik idealisme itu, banyak kritik yang menyebutkan bahwa demokrasi Indonesia kerap kali hanya sebatas pertunjukan. Demokrasi tampak seperti panggung sandiwara yang dimainkan oleh elit politik, lengkap dengan drama transaksional, manipulasi media, dan kepentingan sempit.

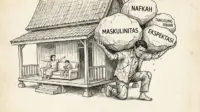

“Tata bahasa politik lama”—sebuah istilah untuk menggambarkan politik yang berpusat pada kekuasaan, uang, serta jaringan keluarga dan kroni—masih sangat dominan dalam praktik politik kita hari ini.

Praktik korupsi dan nepotisme menjadi dua wajah paling nyata dari politik lama ini. Korupsi merajalela dalam bentuk penggelapan dana publik, suap, serta pembagian jabatan berdasarkan kedekatan personal, bukan kapabilitas. Nepotisme, yang memberikan jabatan strategis pada kerabat atau sekutu tanpa pertimbangan profesional, merusak sistem meritokrasi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Tak hanya itu, fenomena politik dinasti dan oligarki semakin menegaskan bahwa kekuasaan kerap diwariskan, bukan didapatkan melalui proses demokratis yang sehat. Akibatnya, banyak warga—terutama generasi muda—merasa terasing dari proses politik. Mereka kehilangan harapan terhadap demokrasi karena realitas politik saat ini tidak mewakili aspirasi rakyat secara menyeluruh.

Padahal, demokrasi sejatinya bukan sekadar prosedur pemilihan lima tahunan, melainkan sistem yang menjamin keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Maka dari itu, muncul desakan akan hadirnya “tata bahasa politik baru”—yakni politik yang berakar pada nilai keberlanjutan, keadilan sosial, serta keterwakilan yang lebih merata.

Tata bahasa politik baru ini kerap dikaitkan dengan kebijakan tindakan afirmatif (affirmative action), yakni upaya sadar untuk memperbaiki ketimpangan struktural yang telah lama terjadi dalam masyarakat. Kebijakan ini hadir untuk mengangkat kelompok-kelompok marjinal, yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan, ekonomi, dan pengambilan kebijakan.

Kebijakan afirmatif bukan sekadar simbol politik; ia mencerminkan niat untuk mengatasi ketimpangan historis dan membuka ruang bagi semua elemen bangsa. Filosof-filosof seperti Karl Marx, Jean-Jacques Rousseau, hingga Thomas More, telah lama menggugat ketimpangan dalam sistem politik dan ekonomi, serta menyerukan keadilan sebagai prinsip utama dalam bernegara.

Di Indonesia, sejak Reformasi 1998, wacana dan praktik tindakan afirmatif mulai menemukan ruangnya. Program-program yang mendorong kesetaraan gender, akses pendidikan untuk kelompok adat, dan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi bagian dari upaya menghidupkan demokrasi yang lebih substansial. Namun, praktik ini masih terbatas dan kerap terhambat oleh sistem yang masih korup dan elitis.

Sosiolog seperti Jürgen Habermas menekankan pentingnya ruang publik yang sehat, di mana masyarakat bisa berdiskusi secara rasional tanpa dominasi elit. Gagasan ini selaras dengan tuntutan masyarakat, khususnya generasi muda, yang kini menjadi mayoritas penduduk Indonesia—sekitar 60 persen dari total populasi. Mereka semakin muak terhadap status quo dan menuntut perubahan yang lebih radikal dan bermakna.

Generasi muda ingin melihat demokrasi yang inklusif, bukan eksklusif. Mereka menginginkan sistem politik yang membuka ruang partisipasi nyata, bukan hanya formalitas belaka. Aspirasi ini menjadi titik terang bahwa demokrasi Indonesia tidak sepenuhnya “omon-omon”, tapi berada dalam proses bergulat antara cita-cita luhur dan kenyataan pahit.

Oleh karena itu, menjawab pertanyaan: Apakah demokrasi Indonesia hanya sekadar omon-omon? Jawaban yang lebih tepat adalah: demokrasi Indonesia saat ini adalah proyek yang belum selesai. Ia masih terus bergulat melawan praktik lama yang korup, nepotistik, dan elitis, sembari berusaha menuju sistem yang lebih partisipatif, inklusif, dan adil.

Kita tak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa praktik demokrasi kita masih jauh dari sempurna. Namun, kita juga tak boleh menyerah atau kehilangan harapan. Justru di sinilah pentingnya kesadaran kolektif bahwa demokrasi harus dirawat dan diperjuangkan. Demokrasi bukan hadiah yang turun dari langit, melainkan hasil dari perjuangan panjang, komitmen, dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Munculnya kesadaran dan tuntutan akan politik baru, terutama dari anak muda dan kelompok masyarakat sipil, merupakan tanda bahwa demokrasi belum mati. Justru ini menandakan adanya energi baru yang siap mendorong perubahan, melampaui sekadar retorika, menuju demokrasi yang betul-betul mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi tidak boleh hanya berhenti pada slogan dan pidato. Demokrasi harus menjadi sistem yang benar-benar bekerja untuk rakyat, mendengarkan suara mereka, dan merespons kebutuhan mereka. Kita harus percaya bahwa demokrasi bukan sekadar omon-omon, melainkan cita-cita bersama yang bisa dan harus diwujudkan.