Abstrak

Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan upaya sistematis untuk merekonstruksi ilmu pengetahuan modern agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Artikel ini membahas latar belakang historis, landasan filosofis, serta strategi implementasi Islamisasi ilmu pengetahuan dalam konteks kontemporer. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, tulisan ini mengkaji kontribusi pemikir Muslim seperti Ismail Raji al-Faruqi dan Syed Muhammad Naquib al-Attas, serta tantangan dan peluang penerapan Islamisasi dalam pendidikan tinggi di dunia Muslim. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan dapat menjadi solusi atas krisis identitas dan spiritualitas yang dihadapi umat Islam akibat dominasi paradigma sekuler dalam ilmu pengetahuan modern.

Kata Kunci: Islamisasi, Ilmu Pengetahuan, Epistemologi Islam, Sekularisme, Pendidikan Islam

Pendahuluan

Ilmu pengetahuan modern berkembang pesat dalam berbagai bidang, mulai dari sains, teknologi, sosial, hingga humaniora. Namun, perkembangan tersebut sebagian besar dibentuk dalam kerangka epistemologi Barat yang sekuler dan positivistik, yang memisahkan antara fakta dan nilai, serta antara ilmu dan agama.

Ilmu pengetahuan dalam paradigma Barat modern berangkat dari asumsi bahwa alam semesta bersifat otonom dan rasional, dan karena itu dapat dipahami sepenuhnya melalui akal manusia tanpa memerlukan petunjuk transendental. Hal ini kemudian melahirkan ilmu-ilmu yang canggih secara teknis namun sering kali lepas dari pertimbangan etika, moral, dan spiritual.

Dalam konteks umat Islam, dominasi paradigma ini telah menimbulkan kekhawatiran serius terkait krisis identitas, alienasi budaya, dan keterputusan antara ilmu yang diajarkan di institusi pendidikan dengan nilai-nilai keislaman yang mendasar.

Sejak runtuhnya institusi khilafah dan masuknya sistem pendidikan kolonial di berbagai wilayah Muslim, terjadi dikotomi antara ilmu agama (al-‘ulum al-diniyyah) dan ilmu dunia (al-‘ulum al-dunyawiyyah). Ilmu agama dianggap sakral namun terbatas pada praktik ibadah dan spiritualitas, sedangkan ilmu umum berkembang pesat namun bersifat sekuler dan seringkali bersifat mekanistik.

Perbedaan ini tidak hanya menyebabkan keterbelahan dalam sistem pendidikan Islam, tetapi juga melahirkan generasi Muslim yang tercerabut dari akar epistemologi keagamaannya. Pendidikan modern di dunia Islam lebih banyak mengadopsi sistem barat, termasuk kurikulum, metode, dan tujuan, tanpa proses kritis terhadap worldview yang menyertainya. Akibatnya, muncul generasi Muslim yang cerdas secara intelektual tetapi miskin dari segi orientasi moral dan visi keislaman.

Sebagai respons atas permasalahan ini, muncul gerakan intelektual yang dikenal dengan istilah Islamisasi ilmu pengetahuan (Islamization of Knowledge), yang dipopulerkan oleh cendekiawan Muslim seperti Ismail Raji al-Faruqi, Syed Muhammad Naquib al-Attas, dan lainnya pada paruh kedua abad ke-20.

Gerakan ini bertujuan untuk merekonstruksi kembali ilmu pengetahuan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan menolak dominasi epistemologi Barat yang sekuler serta mengintegrasikan wahyu dan akal dalam proses pencarian ilmu.

Islamisasi ilmu pengetahuan bukanlah usaha untuk menolak ilmu modern, melainkan untuk menata ulang struktur epistemologinya agar selaras dengan tauhid sebagai prinsip dasar dalam Islam. Ini mencakup revisi terhadap asumsi dasar ilmu, metode pengkajian, dan tujuan akhirnya, yaitu untuk mencapai al-falah (kebahagiaan dunia dan akhirat).

Gagasan ini berkembang di berbagai forum ilmiah, seperti Konferensi Pendidikan Islam Sedunia pertama di Makkah pada tahun 1977 yang menjadi tonggak penting dalam sejarah Islamisasi ilmu pengetahuan. Dalam konferensi tersebut, al-Faruqi mempresentasikan kerangka konseptual untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh disiplin ilmu kontemporer.

Syed Naquib al-Attas, dengan pendekatan berbeda namun sejalan, menekankan pentingnya “dewesternisasi” ilmu dan pemurnian konsep-konsep yang digunakan dalam ilmu pengetahuan agar sesuai dengan worldview Islam.

Kedua tokoh ini memiliki pendekatan yang berbeda, namun keduanya sepakat bahwa Islamisasi bukanlah sekadar penambahan ayat Al-Qur’an dalam pembahasan ilmiah, tetapi merupakan proses mendalam dan mendasar dalam membentuk paradigma ilmiah yang Islami.

Dalam konteks kontemporer, wacana Islamisasi ilmu pengetahuan semakin relevan ketika dunia menghadapi berbagai krisis multidimensional—krisis ekologi, moralitas, ekonomi, dan identitas manusia—yang sebagian besar dipicu oleh pendekatan reduksionistik dan materialistik dalam ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu, Islamisasi ilmu bukan hanya tuntutan ideologis atau teologis, melainkan kebutuhan epistemologis untuk membangun ilmu pengetahuan yang utuh (integratif), etis, dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Hal ini menuntut upaya serius dari kalangan akademisi, pendidik, dan lembaga pendidikan tinggi untuk merumuskan ulang sistem pendidikan yang tidak hanya menghasilkan ilmuwan yang kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki visi, integritas, dan kesadaran spiritual sebagai bagian dari tanggung jawab keilmuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep Islamisasi ilmu pengetahuan dari sisi epistemologis, historis, dan aplikatif. Kajian ini berfokus pada: (1) latar belakang munculnya gagasan Islamisasi, (2) landasan filosofis dan teologis yang mendukung Islamisasi ilmu, (3) strategi implementasi di lingkungan pendidikan, serta (4) tantangan dan peluang penerapannya di era globalisasi dan digitalisasi saat ini.

Dengan pendekatan kualitatif melalui telaah literatur ilmiah, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan paradigma keilmuan Islam yang holistik dan transformatif.

Latar Belakang Historis

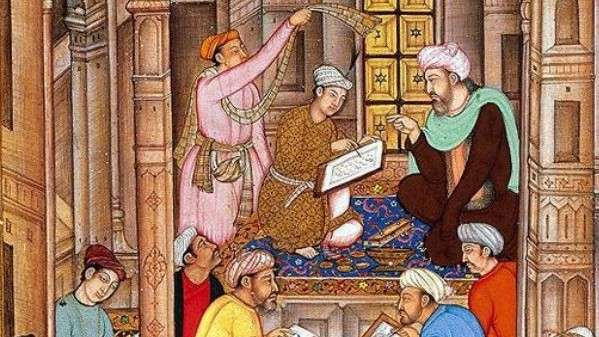

Peradaban Islam memiliki sejarah panjang dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang integral antara wahyu dan akal. Pada masa keemasan Islam, terutama antara abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, pusat-pusat ilmu seperti Bayt al-Hikmah di Baghdad menjadi simbol kemajuan ilmiah yang menggabungkan ilmu-ilmu rasional dengan nilai-nilai spiritual Islam. Institusi ini tidak hanya menerjemahkan karya-karya dari Yunani, Persia, dan India, tetapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat dengan landasan tauhid.[1]

Namun, kejayaan ini mulai meredup seiring dengan masuknya kolonialisme Barat ke dunia Islam. Kolonialisasi membawa serta paradigma sekuler yang memisahkan antara ilmu dan agama, menyebabkan terjadinya dikotomi dalam sistem pendidikan Islam.

Ilmu agama dianggap sakral namun terbatas pada aspek ibadah, sementara ilmu umum berkembang pesat namun terlepas dari nilai-nilai spiritual. Hal ini mengakibatkan krisis identitas dan spiritualitas di kalangan umat Islam. [2]

Sebagai respons terhadap krisis ini, muncul gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk merekonstruksi ilmu pengetahuan agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Gagasan ini dipelopori oleh cendekiawan Muslim seperti Ismail Raji al-Faruqi dan Syed Muhammad Naquib al-Attas pada paruh kedua abad ke-20.

Al-Faruqi menekankan pentingnya integrasi antara ilmu-ilmu modern dengan nilai-nilai Islam melalui pendekatan tauhid, sementara al-Attas menekankan pentingnya pemurnian konsep-konsep ilmu dari pengaruh sekuler dan materialistik. [3]

Gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan ini kemudian berkembang dalam berbagai forum ilmiah, seperti Konferensi Pendidikan Islam Sedunia pertama di Makkah pada tahun 1977, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah Islamisasi ilmu pengetahuan.

Dalam konferensi tersebut, al-Faruqi mempresentasikan kerangka konseptual untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh disiplin ilmu kontemporer. Syed Naquib al-Attas, dengan pendekatan berbeda namun sejalan, menekankan pentingnya “dewesternisasi” ilmu dan pemurnian konsep-konsep yang digunakan dalam ilmu pengetahuan agar sesuai dengan worldview Islam. [4]

Di Indonesia, gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan mulai diimplementasikan dalam sistem pendidikan Islam melalui integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Beberapa universitas Islam negeri (UIN) mengembangkan model integrasi keilmuan, seperti UIN Jakarta dengan pendekatan integrasi-interkoneksi, UIN Yogyakarta dengan metafora jaring laba-laba, dan UIN Malang dengan konsep pohon ilmu. Model-model ini bertujuan untuk menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, serta membentuk paradigma keilmuan yang holistik dan integratif.[5]

Dengan demikian, Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan upaya strategis untuk membangun kembali peradaban Islam yang berlandaskan pada integrasi antara wahyu dan akal, serta menjawab tantangan zaman yang ditandai oleh dominasi paradigma sekuler dalam ilmu pengetahuan. Upaya ini tidak hanya penting untuk mengatasi krisis identitas dan spiritualitas umat Islam, tetapi juga untuk membentuk ilmu pengetahuan yang berorientasi pada nilai-nilai etika dan moral Islam.[6]

Landasan Filosofis Islamisasi Ilmu Pengetahuan

Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan upaya sistematis untuk merekonstruksi ilmu pengetahuan modern agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Landasan filosofis dari gerakan ini mencakup tiga aspek utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang semuanya berakar pada prinsip tauhid sebagai inti dari pandangan dunia Islam.

Secara ontologis, Islam memandang realitas sebagai ciptaan Allah SWT yang bersifat satu dan harmonis. Konsep tauhid menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan, harus diarahkan untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai spiritual dan moral yang terkandung dalam ajaran Islam.

Pendekatan ini menolak dualisme antara ilmu agama dan ilmu dunia, serta mengintegrasikan keduanya dalam satu kesatuan yang utuh. Sebagaimana dijelaskan oleh Al Farizi (2024), Al-Qur’an mengajarkan paradigma integrasi melalui konsep tauhid yang menjadi landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu pengetahuan.[7]

Dalam aspek epistemologi, Islam menekankan pentingnya integrasi antara wahyu (Al-Qur’an dan Hadis) dan akal dalam memperoleh pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui observasi dan eksperimen, tetapi juga melalui pemahaman terhadap wahyu ilahi.

Pendekatan ini mencakup tiga metode utama: bayani (penafsiran tekstual), burhani (rasional-empiris), dan irfani (intuisi-spiritual). Ketiga metode ini saling melengkapi dalam membentuk kerangka epistemologi Islam yang holistik. Sebagaimana dikemukakan oleh Syafrudin (2020), integrasi antara agama dan ilmu pengetahuan dapat dicapai melalui kajian epistemologi bayani, irfani, dan burhani.[8]

Dari sisi aksiologi, Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Ilmu harus diarahkan untuk memperkuat iman, meningkatkan kualitas hidup, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual.

Dengan demikian, ilmu pengetahuan tidak bersifat netral, tetapi memiliki tanggung jawab moral dan etika dalam penerapannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Siregar et al. (2024), Islamisasi ilmu pengetahuan bertujuan untuk mengembalikan ilmu pengetahuan kepada akar spiritualnya dan memastikan bahwa ilmu berkontribusi positif terhadap pembangunan peradaban yang berkeadilan dan beretika.[9]

Konsep fitrah dan keadilan juga menjadi bagian integral dari landasan filosofis Islamisasi ilmu pengetahuan. Dalam Islam, manusia diciptakan dengan fitrah, yaitu kecenderungan alami untuk mengenal dan menyembah Allah.

Ilmu pengetahuan seharusnya membantu manusia dalam mengembangkan fitrah ini, bukan malah menjauhkannya dari tujuan penciptaan. Selain itu, prinsip keadilan menjadi landasan dalam pengembangan ilmu, yang menuntut distribusi pengetahuan secara merata dan penggunaannya untuk kebaikan bersama. Sebagaimana dijelaskan oleh Anam dan Yahiji (2023), landasan filosofis dalam Islamisasi ilmu pengetahuan mencakup tauhid, fitrah, dan keadilan.[10]

Islamisasi ilmu pengetahuan juga merupakan respons terhadap sekularisasi ilmu yang memisahkan antara ilmu dan nilai-nilai agama. Sekularisasi ini dianggap telah menyebabkan krisis moral dan spiritual dalam masyarakat modern.

Oleh karena itu, Islamisasi ilmu bertujuan untuk mengembalikan ilmu pengetahuan kepada akar spiritualnya dan memastikan bahwa ilmu berkontribusi positif terhadap pembangunan peradaban yang berkeadilan dan beretika. Sebagaimana dijelaskan oleh Andirasdini et al. (2023), Islamisasi pengetahuan bertujuan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan dan dipahami oleh masyarakat mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.[11]

Dengan demikian, landasan filosofis Islamisasi ilmu pengetahuan mencakup integrasi antara wahyu dan akal, orientasi etis dan spiritual dalam pengembangan ilmu, serta penolakan terhadap sekularisasi yang memisahkan ilmu dari nilai-nilai agama. Upaya ini bertujuan untuk membangun ilmu pengetahuan yang tidak hanya progresif secara teknologi, tetapi juga selaras dengan kebutuhan moral dan spiritual manusia.[12]

Strategi Implementasi Islamisasi Ilmu Pengetahuan

Implementasi Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan proses kompleks yang memerlukan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai disiplin ilmu. Strategi ini bertujuan untuk mengembalikan ilmu pengetahuan kepada akar spiritualnya dan memastikan bahwa ilmu berkontribusi positif terhadap pembangunan peradaban yang berkeadilan dan beretika.

Salah satu strategi utama adalah reformulasi kurikulum pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Hal ini melibatkan integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum dalam satu kesatuan yang utuh. Sebagaimana dijelaskan oleh Nugraha (2020), integrasi ini bertujuan untuk menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum yang selama ini menjadi hambatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang holistik.

Implementasi strategi ini dapat dilakukan melalui peninjauan ulang kurikulum, pengembangan mata kuliah integratif, dan pelatihan bagi dosen untuk mengajarkan materi yang menggabungkan perspektif Islam dan ilmu pengetahuan modern.[13]

Selain itu, pengembangan lembaga penelitian dan pusat studi Islamisasi ilmu pengetahuan juga menjadi strategi penting. Lembaga-lembaga ini berperan dalam menghasilkan karya ilmiah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai disiplin ilmu.

Sebagai contoh, International Institute of Islamic Thought (IIIT) yang didirikan oleh Ismail Raji Al-Faruqi telah menjadi pelopor dalam mengembangkan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan melalui penelitian dan publikasi ilmiah.

Di Indonesia, beberapa universitas Islam telah mendirikan pusat studi yang fokus pada integrasi ilmu dan agama, seperti UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang mengimplementasikan kebijakan integrasi ilmu agama dan ilmu umum dalam kurikulum mereka. [14]

Strategi lainnya adalah pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang integrasi ilmu dan agama. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan workshop bagi dosen dan peneliti untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep Islamisasi ilmu pengetahuan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hafid (2021), pengembangan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang integrasi ilmu dan agama sangat penting untuk keberhasilan implementasi Islamisasi ilmu pengetahuan.

Penerbitan buku-buku teks yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam materi pembelajaran juga merupakan strategi yang efektif. Buku-buku ini dapat digunakan sebagai referensi dalam proses belajar mengajar di berbagai jenjang pendidikan.

Sebagai contoh, Al-Faruqi telah berkontribusi dalam penulisan buku-buku yang menggabungkan perspektif Islam dan ilmu pengetahuan modern, yang digunakan di berbagai lembaga pendidikan Islam [15].

Terakhir, kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat juga penting dalam mendukung implementasi Islamisasi ilmu pengetahuan. Kolaborasi ini dapat berupa penyusunan kebijakan pendidikan yang mendukung integrasi ilmu dan agama, pendanaan untuk penelitian dan pengembangan, serta penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya Islamisasi ilmu pengetahuan. Sebagaimana dijelaskan oleh Haluddin dan Bahri (2021), peran aktif semua pihak sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung integrasi ilmu dan agama .[16]

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten dan terkoordinasi, diharapkan Islamisasi ilmu pengetahuan dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan akademik dan sosial masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan tidak hanya menjadi sarana untuk mencapai kemajuan teknologi, tetapi juga sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tantangan dan Peluang

Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan upaya strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai disiplin ilmu, dengan tujuan menciptakan ilmu yang tidak hanya bersifat empiris, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip keimanan dan etika Islam. Namun, dalam proses implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi.

Salah satu tantangan utama adalah dominasi paradigma sekuler dalam ilmu pengetahuan modern, yang seringkali memisahkan antara aspek spiritual dan rasional. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kerangka ilmiah yang telah mapan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Haluddin dan Bahri (2021), pendekatan sekuler dalam ilmu pengetahuan cenderung mengabaikan aspek spiritualitas, sehingga diperlukan upaya serius untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kerangka ilmiah tersebut.[17]

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang integrasi ilmu dan agama juga menjadi tantangan signifikan. Banyak akademisi yang memiliki keahlian dalam ilmu pengetahuan modern, namun kurang memahami prinsip-prinsip Islam secara mendalam, atau sebaliknya.

Hal ini menghambat proses integrasi yang holistik dan komprehensif. Penelitian oleh Rawanita dan Silahuddin (2024) menunjukkan bahwa di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, keterbatasan dosen yang memiliki keahlian di kedua bidang menjadi salah satu hambatan dalam implementasi integrasi ilmu pengetahuan dan agama. [18]

Tantangan lainnya adalah resistensi terhadap perubahan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu dan agama. Sebagian pihak khawatir bahwa integrasi tersebut dapat mengurangi kualitas akademik atau mengaburkan batas antara ilmu pengetahuan dan agama. Namun, pendekatan integratif justru dapat memperkaya pemahaman dan memberikan perspektif yang lebih luas dalam melihat realitas.

Sebagaimana dikemukakan oleh Rizki dan Wati (2025), integrasi ilmu pengetahuan umum dan agama dalam pendidikan Islam modern dapat menjadi peluang untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih holistik dan relevan dengan kebutuhan zaman. [19]

Di sisi lain, terdapat peluang besar dalam proses Islamisasi ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan secara lebih luas dan efektif.

Platform digital dapat digunakan untuk mengembangkan materi pembelajaran yang integratif, serta memfasilitasi diskusi dan kolaborasi antar akademisi dari berbagai disiplin ilmu. Ghazali et al. (2024) menyoroti bahwa teknologi menawarkan peluang besar dalam penyebaran ajaran Islam, termasuk dalam konteks pendidikan dan dakwah, meskipun juga membawa tantangan seperti penyebaran informasi yang keliru.[20]

Selain itu, meningkatnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai etika dan spiritual dalam ilmu pengetahuan modern membuka peluang untuk integrasi nilai-nilai Islam. Krisis moral dan etika yang terjadi di berbagai bidang ilmu pengetahuan menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih humanistik dan berlandaskan pada nilai-nilai keimanan.

Islamisasi ilmu pengetahuan dapat memberikan kontribusi dalam membangun ilmu yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga bermoral dan beretika. Sebagaimana dikemukakan oleh Yusriana et al. (2023), integrasi nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan membantu masyarakat Muslim menjaga keberagaman budaya dan keislaman dalam lingkungan global yang terus berubah.[21]

Lebih lanjut, Islamisasi ilmu pengetahuan juga dapat menjadi alat untuk mempertahankan identitas dan nilai-nilai lokal di tengah arus globalisasi. Integrasi nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan membantu masyarakat Muslim menjaga keberagaman budaya dan keislaman dalam lingkungan global yang terus berubah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan yang dikembangkan tidak hanya relevan secara global, tetapi juga kontekstual dan sesuai dengan nilai-nilai lokal.[22]

Dengan demikian, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam proses Islamisasi ilmu pengetahuan, terdapat pula peluang besar yang dapat dimanfaatkan. Melalui pendekatan yang strategis dan kolaboratif, serta pemanfaatan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Islamisasi ilmu pengetahuan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan peradaban yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Kesimpulan

Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan upaya penting dalam merekonstruksi ilmu pengetahuan modern agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Dengan landasan tauhid dan integrasi antara wahyu dan akal, Islamisasi ilmu pengetahuan bertujuan untuk menghasilkan ilmu yang tidak hanya bermanfaat secara praktis, tetapi juga membawa kebaikan spiritual. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, Islamisasi ilmu pengetahuan dapat menjadi solusi atas krisis identitas dan spiritualitas yang dihadapi umat Islam.

Daftar Pustaka

- Andirasdini, I. F., Delfiza, M. V., Reski, S. H., & Ardi. (2023). Urgensi Islamisasi Pengetahuan Dalam Era Modernisasi. Jurnal Penelitian Agama, 24(2), 255–264. https://doi.org/10.24090/jpa.v24i2.2023.pp255-264Griya Jurnal UIN

- Ningsih, I. W., Natsir, N. F., & Haryanti, E. (2022). Gagasan Islamisasi Ilmu Pengetahuan. JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(1), 207–217. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i1.400Jiip

- Al Farizi, M. (2024). Alqur’an dan Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Analisi Filosofis terhadap Integrasi Ilmu Agama dan Sains. Launul Ilmi: Jurnal Keislaman dan Peradaban, 2(2). https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/launulilmi/article/view/1802EJOURNAL IAI NGAWI+1EJOURNAL IAI NGAWI+1

- Nugraha, M. T. (2020). Integrasi Ilmu dan Agama: Praktik Islamisasi Ilmu Pengetahuan Umum di Perguruan Tinggi. Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan, 17(1), 29–37. https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2020.vol17(1).3927UIR Journal

- Aulia, M., & Usiono, U. (2023). Systematic Literature Review (SLR): Islamisasi Sains dalam Perspektif Filsafat Pendidikan. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI), 4(2). https://doi.org/10.53299/jppi.v4i2.521Jurnal Bima Berilmu

- Sudarto, S. (2023). Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer sebagai Kebutuhan dalam Pengembangan Pendidikan Islam. Al-Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam, 6(1). https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/fikri/article/view/8462Jurnal Unissula

- Alfarizi, M. (2023). Islamisasi Ilmu Pengetahuan dalam Prespektif Al-Qur’an. Launul Ilmi: Jurnal Keislaman dan Peradaban, 1(1). https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/launulilmi/article/view/885EJOURNAL IAI NGAWI

- Chanifudin, C., Wahyuni, S., & Dawani, T. M. (2023). Islamisasi Ilmu Pengetahuan dan Kontribusinya dalam Mengatasi Krisis Masyarakat Modern. MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(5). https://doi.org/10.62017/merdeka.v1i5.1304Jurnalistiqomah

- Siregar, N., Ahida, R., Khamim, S., & Dasopang, H. R. (2024). Islamisasi Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Filsafat. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), 557–567. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7901j-innovative.org

- Anam, K., & Yahiji,

[1] Suzy, Elhafez. “The House of Wisdom: Interdisciplinarity in the Arab-Islamic Empire.” Wikipedia, 2025 Wikipedia

[2] Maulid, M. Dimas. “Sejarah Islamisasi Sains Dan Ilmu.” Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, vol. 3, no. 1, 2022, pp. 55–61.Counselia

[3] Sholeh, S. “Islamisasi Ilmu Pengetahuan (Konsep Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi dan Syed Muhammad Naquib Al-Attas).” Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan, vol. 14, no. 2, 2017, pp. 209–221

[4] Syaifullah, M., et al. “Islamisasi Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam.” CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan, vol. 3, no. 3, 2023

[5] Rizki Sista, Taufik. “Perkembangan Modernisasi Sistem Pendidikan Islam di Indonesia Melalui Gagasan Islamisasi Ilmu Pengetahuan.” Jurnal Ilmiah Pesantren, vol. 5, no. 1, 2025

[6] Chanifudin, C., Wahyuni, S., & Dawani, T. M. “Islamisasi Ilmu Pengetahuan Dan Kontribusinya Dalam Mengatasi Krisis Masyarakat Modern.” MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, vol. 1, no. 5, 2023

[7] Al Farizi, M. (2024). Alqur’an dan Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Analisi Filosofis terhadap Integrasi Ilmu Agama dan Sains. Launul Ilmi: Jurnal Keislaman dan Peradaban, 2(2).EJOURNAL IAI NGAWI

[8] Syafrudin. (2020). Integrasi Agama dan Ilmu Pengetahuan (Sains): Berdasarkan Kajian Epistemologi Bayani, Irfani dan Burhani. Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora, 6(1), 1–15. Journal IAIS Ambas

[9] Siregar, N., Ahida, R., Khamim, S., & Dasopang, H. R. (2024). Islamisasi Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Filsafat. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), 557–567.

[10] Anam, K., & Yahiji, K. (2023). Landasan Paradigmatis Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Educator: Directory of Elementary Education Journal, 5(2). Ejournal IAINGorontalo

[11] Andirasdini, I. F., Delfiza, M. V., Reski, S. H., & Ardi. (2023). Urgensi Islamisasi Pengetahuan Dalam Era Modernisasi. Jurnal Penelitian Agama, 24(2).

[12] Al Farizi, M. (2024). Alqur’an dan Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Analisi Filosofis terhadap Integrasi Ilmu Agama dan Sains. Launul Ilmi: Jurnal Keislaman dan Peradaban, 2(2). EJOURNAL IAI NGAWI

[13]Mesi, R,&Silahuddin. (2024). Studi Kebijakan dan Implementasi Integrasi Agama dan Sains pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia. Vol. 22 No.1 (2024): Jurnal Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam. jurnallppm.iainkediri.ac.id

[14] Rachman, P. (2020). Implikasi Konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan Ismail Raji Al-Faruqi. Humanistika: Jurnal Keislaman, 6(2), 154–170. Jurnal Raden Fatah+2ResearchGate+2jurnal.uic.ac.id+2jurnallppm.iainkediri.ac.id

[15] Ibid 14

[16] Sawaluddin, S., Harahap, K. S., Rido, I., & Supriono, I. A. (2022). The Islamization of Science and Its Consequences: An Examination of Ismail Raji Al-Faruqi’s Ideas. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 10(2), 115–128. ibnusinapublisher.org

[17] Haluddin, & Bahri, S. (2021). Islamisasi Ilmu Pengetahuan; Pengertian, Tujuan, Langkah, dan Pengaruh. Jurnal STAI DDI Kota Makassar, 2–6.

[18] Rawanita, M., & Silahuddin. (2024). Studi Kebijakan dan Implementasi Integrasi Agama dan Sains pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia. Realita: Jurnal Penelitian dan Kebijakan, 22(1), 55–70.

[19] Rizki, A. A., & Wati, S. (2025). Integrasi Ilmu Pengetahuan Umum dan Agama dalam Pendidikan Islam Modern: Tantangan dan Peluang. Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, 3(1), 254–259.

[20] Ghazali, D. S., Ramadhani, M. A., Prakoso, M. D., & Hafizh, M. (2024). Tantangan dan Peluang dalam Penyebaran Islam pada Kemajuan Teknologi. Litera Academica, 6(1), 45–60.Litera Academica

[21] Yusriana, A., Ardi, R., Rahmawati, S., & Salsabila, N. (2023). Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan dalam Konteks Milenial. Akhlak: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 2(2), 95–107. E-Journal ARIPAFI

[22] Ibid 20