Namanya MW, usianya baru empat tahun. Tubuh mungilnya ditemukan mengambang di sebuah kolong di belakang kantor pemerintah di Belitung Timur. Ia bukan anak pertama yang mati di lubang tambang timah.

Tapi setiap kali kejadian tragis seperti ini terjadi, yang justru diam adalah negara. Suara nyaring hanya muncul sesaat setelah kematian, kemudian menghilang bersama lumpur tambang yang tenggelam dalam diam.

Bangka Belitung, yang dahulu dijuluki sebagai surga timah, kini menjelma menjadi ladang kematian yang tenang. Lubang-lubang bekas tambang timah tersebar di lebih dari 12.000 titik di wilayah ini. Mereka diam, namun sewaktu-waktu menelan nyawa.

Kolong-kolong ini bukan sekadar sisa eksploitasi mineral, melainkan telah menjadi kuburan sunyi, khususnya bagi anak-anak yang seharusnya bermain, bukan dikuburkan. Selama tidak ada yang bertanggung jawab atas keberadaan lubang-lubang ini, tragedi akan terus berulang. Sebab, di negeri ini, nyawa jauh lebih murah dibanding bijih timah.

Ironi kematian anak-anak di kolong tambang yang tak bertuan ini kembali membuka luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Bangka Belitung hari ini adalah rumah bagi ribuan lubang terbuka—bekas eksploitasi tambang yang dibiarkan begitu saja tanpa penutupan dan pemulihan.

Berdasarkan data terakhir, lahan rusak telah mencapai lebih dari 15.500 hektare, dan lahan kritis meluas hingga 167.000 hektare. Hutan-hutan yang dulu rindang dan rawa-rawa yang penuh kehidupan, kini menjadi cekungan air biru yang hanya menipu mata, namun mematikan.

Di banyak desa, seperti di Gusong Bugis, lubang-lubang tambang menjadi bagian dari lanskap harian. Besar, dalam, tidak berpagar, dan tak ada peringatan. Foto dari tahun 2019 menunjukkan kolong-kolong menganga yang hingga 2025 pun belum tersentuh reklamasi serius.

Program pemulihan lahan oleh perusahaan-perusahaan besar lebih banyak terfokus di wilayah lain, seperti Selinsing. Artinya, kondisi di Gusong Bugis tetap menjadi ancaman nyata bagi keselamatan warga, terutama anak-anak.

Dari tahun 2021 hingga 2024, setidaknya 21 anak dan remaja tercatat tenggelam di kolong-kolong bekas tambang. Sekitar 12 hingga 14 orang di antaranya meninggal dunia. Mereka bukan korban dari kecelakaan biasa. Mereka adalah korban dari sistem yang lalai, sistem yang tidak hadir untuk melindungi.

Kolong-kolong itu tak berpagar, tak dijaga, dan sering kali tak jelas siapa pemiliknya. Bahkan lubang tempat MW tenggelam pun tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab atas keberadaannya. Baru setelah nyawa melayang, barulah muncul saling tunjuk dan saling cuci tangan.

Situasi serupa terjadi pula di Desa Mapur, Bangka. Foto udara yang diambil tahun 2022 memperlihatkan bukit-bukit yang berubah menjadi kawah raksasa setelah dieksploitasi. Hingga 2025, menurut laporan Suara.com, dari 100 hektare lahan bekas tambang di Mapur, hanya 10 persen yang telah direklamasi.

Ketua BPD setempat menyebut bahwa selama tiga tahun terakhir hampir tidak ada kegiatan reklamasi yang signifikan. Apa yang tampak dalam foto itu bukan kenangan masa lalu, melainkan wajah nyata Babel hari ini.

Padahal secara regulasi, hukum sudah cukup tegas. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin dapat dikenakan pidana hingga 5 tahun penjara dan denda Rp100 miliar.

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 dan Permen ESDM No. 7 Tahun 2014 pun telah mengatur kewajiban reklamasi pasca tambang. Bahkan, jaminan reklamasi telah disimpan di negara dan seharusnya tidak bisa dicairkan sebelum tanah dikembalikan ke fungsi ekologisnya.

Namun semua regulasi itu, nyaris tidak pernah ditegakkan secara nyata. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan laporan reklamasi lebih sering hanya sebatas formalitas administratif. Banyak pemilik tambang, baik legal maupun ilegal, lolos dari tanggung jawab.

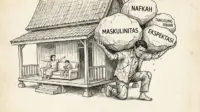

Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang dibiarkan hidup berdampingan dengan kolong maut. Mereka kadang terpaksa memilih: bertani di tanah yang rusak atau membiarkan anak-anak bermain di air yang mengintai kematian.

Tragedi demi tragedi tidak mendorong perubahan sistem. Negara justru lebih sibuk menghitung volume ekspor, tonase produksi, dan kontribusi pemasukan daerah. Namun jenazah anak-anak yang tenggelam nyaris tak pernah masuk dalam perencanaan atau pembahasan pembangunan. Kita hidup dalam ironi: tanah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi miskin perlindungan terhadap warganya.

Beberapa warga memang memanfaatkan kolong untuk budidaya ikan atau kebun kecil. Tapi satu-dua inisiatif tidak cukup untuk menutup ribuan luka yang dibiarkan menganga. Kita tidak membutuhkan foto “instagramable” dari kolong-kolong biru kehijauan.

Kita butuh kehadiran negara yang nyata, yang bertindak tegas untuk menutup lubang-lubang maut itu—bukan hanya dalam wacana atau rencana kerja tahunan.

Kasus MW adalah satu dari sekian banyak korban. Ia bukan sekadar nama yang tertulis di berita lokal. Ia adalah simbol dari kelalaian yang terus-menerus diabaikan. Negara terlalu sibuk mengurus ekspor, tetapi lupa bahwa di negeri ini, anak-anak sedang bermain di ambang maut.

Ada yang menyebut lubang-lubang tambang itu sebagai bagian dari “warisan timah.” Tapi warisan macam apa yang mewariskan kematian? Apa arti kemajuan ekonomi jika dibayar dengan nyawa generasi masa depan? Bukankah negara seharusnya hadir, bukan hanya saat menggali kekayaan bumi, tetapi juga saat harus menutup luka-luka yang ditinggalkannya?

Kita tidak bisa terus menganggap kematian anak-anak di kolong sebagai insiden biasa. Mereka adalah alarm nurani bagi bangsa ini. Tanpa pengawasan yang ketat dan keberanian untuk menindak para pelaku, Bangka Belitung akan terus menjadi negeri penuh lubang. Lubang yang bukan hanya menganga di tanah, tapi juga di hati dan nurani kolektif kita.

Jika negara terus bungkam, lubang-lubang itu akan terus menelan masa depan. Bukan hanya karena rusaknya alam, tapi karena hilangnya nyawa yang dibiarkan tanpa perlindungan, tanpa keadilan.