Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia sejatinya bukan hal baru. Hampir setiap tahun kita disuguhkan berita tentang bencana ekologis, mulai dari banjir, kebakaran hutan, pencemaran sungai, hingga krisis air bersih.

Ironisnya, kerusakan yang terus berulang ini belum mampu menggugah kesadaran kolektif baik dari masyarakat umum, pelaku usaha, maupun pembuat kebijakan. Dampak dari kerusakan lingkungan bukan hanya bersifat lokal, tetapi juga membawa implikasi nasional bahkan global.

Merujuk pada berbagai kajian akademik, termasuk jurnal yang menjadi rujukan dalam opini ini, sudah sangat jelas bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif. Namun, dalam implementasinya, regulasi ini sering kali hanya berhenti di atas kertas.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelanggaran lingkungan dilakukan secara terang-terangan, terutama oleh perusahaan-perusahaan besar yang seharusnya menjadi subjek utama dalam pengawasan ketat.

Pabrik-pabrik yang membuang limbah beracun ke sungai, pembukaan hutan tanpa izin, atau aktivitas tambang yang mengabaikan AMDAL hanyalah beberapa contoh. Sayangnya, proses hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut kerap berjalan lambat, atau bahkan mandek tanpa kejelasan.

Padahal, instrumen hukum yang tersedia di Indonesia cukup lengkap—mulai dari jalur pidana, administratif, hingga perdata. Namun, lemahnya penegakan hukum menjadikan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan tidak menimbulkan efek jera.

Kesan bahwa hukum berlaku secara tebang pilih semakin memperparah krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Perusahaan kecil bisa dengan mudah ditindak, sementara korporasi besar tampak kebal hukum, diduga kuat karena adanya praktik kolusi, suap, atau tekanan politik.

Konsep “polluter pays principle” atau “pencemar harus membayar” adalah prinsip yang seharusnya menjadi dasar dalam penegakan hukum lingkungan. Sayangnya, prinsip ini belum diterapkan secara maksimal.

Banyak perusahaan yang telah terbukti mencemari lingkungan tidak diminta pertanggungjawaban secara memadai. Dalam beberapa kasus, denda yang dikenakan tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan, dan dana kompensasi tidak pernah benar-benar sampai pada pemulihan lingkungan.

Selain tanggung jawab negara, kesadaran masyarakat terhadap hukum lingkungan juga masih rendah. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, menggunakan plastik sekali pakai, hingga pembakaran sampah di pekarangan menunjukkan minimnya edukasi dan kesadaran ekologis masyarakat Indonesia. Padahal, aksi kecil seperti memilah sampah atau tidak membuang limbah ke sungai merupakan bentuk kontribusi nyata terhadap lingkungan.

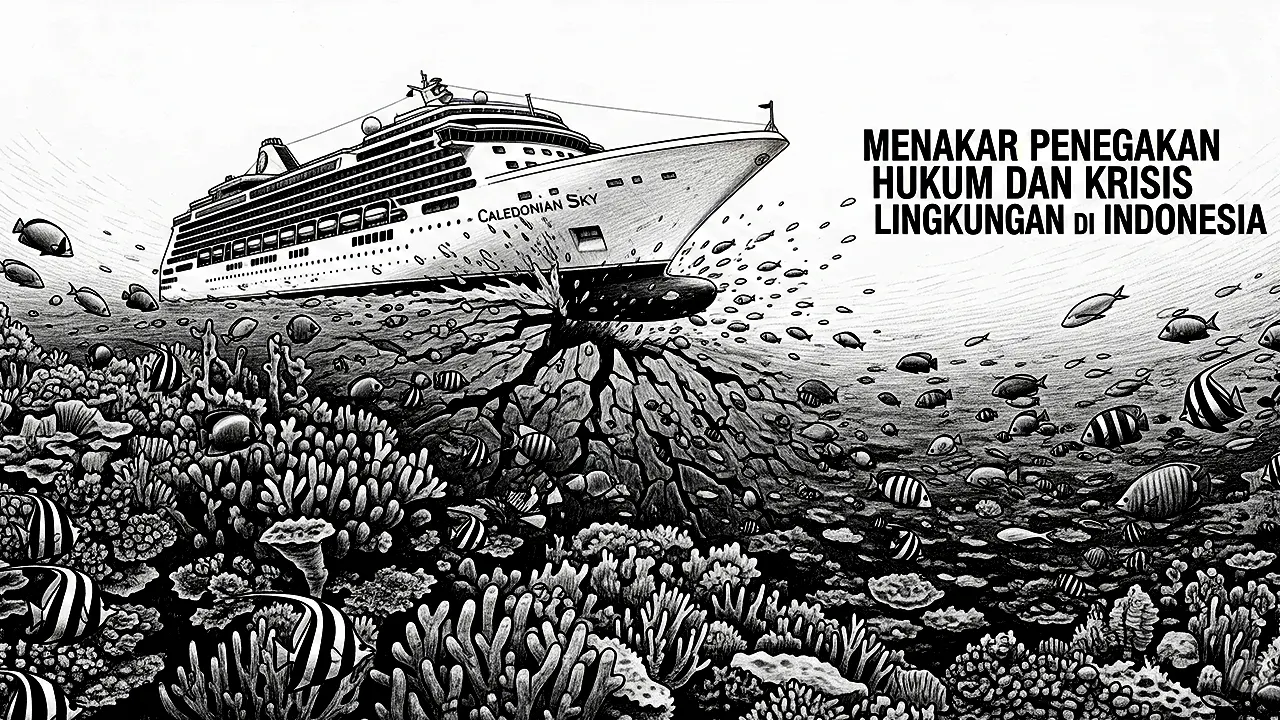

Salah satu contoh konkret dampak dari lemahnya penegakan hukum adalah kerusakan ekosistem laut di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Wilayah ini dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, dengan lebih dari 500 spesies karang dan 1.300 jenis ikan.

Keindahan alam bawah laut Raja Ampat menjadikannya magnet wisatawan domestik maupun internasional. Namun, pesona ini kini tengah terancam akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab.

Pada tahun 2017, kapal pesiar Caledonian Sky menabrak kawasan terumbu karang di Pulau Kri. Insiden ini menyebabkan kerusakan lebih dari 13.000 meter persegi karang. Hingga saat ini, proses ganti rugi dan pemulihan lingkungan belum tuntas. Kasus ini menjadi potret buruk lemahnya komitmen penegakan hukum atas kerusakan lingkungan yang nyata dan terukur.

Tak hanya itu, meningkatnya kunjungan wisatawan ke Raja Ampat juga membawa tekanan baru. Banyak kapal wisata menjatuhkan jangkar sembarangan, merusak dasar laut dan habitat karang. Penginapan dan fasilitas wisata yang dibangun tanpa kajian lingkungan turut mempercepat degradasi kawasan pesisir. Praktik penangkapan ikan dengan bom atau racun potasium yang masih ditemukan di beberapa lokasi memperparah situasi.

Pencemaran dari sampah plastik, limbah kapal, serta limbah rumah tangga masyarakat lokal juga menjadi ancaman serius. Sampah tersebut tidak hanya merusak estetika laut, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup satwa laut seperti penyu, ikan, dan burung laut.

Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa mikroplastik kini telah masuk ke dalam tubuh organisme laut yang dikonsumsi manusia, menimbulkan ancaman kesehatan jangka panjang.

Perubahan iklim turut memperburuk kondisi. Pemanasan global menyebabkan fenomena pemutihan karang (coral bleaching) akibat meningkatnya suhu air laut. Karang yang mengalami pemutihan dalam waktu lama akan mati, menyebabkan runtuhnya struktur ekosistem laut yang kompleks dan saling bergantung.

Dalam konteks ini, upaya penyelamatan lingkungan Raja Ampat tidak bisa ditunda. Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum dengan meningkatkan pengawasan, terutama terhadap kapal wisata dan aktivitas penangkapan ikan. Penerapan sanksi tegas harus dilakukan secara adil dan transparan tanpa pandang bulu.

Selain itu, pengelolaan wisata berkelanjutan menjadi langkah penting. Pemerintah daerah dapat menetapkan kuota harian kunjungan wisatawan, mengatur jalur snorkeling dan diving, serta menyediakan fasilitas ramah lingkungan. Program rehabilitasi seperti transplantasi karang, pembersihan laut berkala, dan penanaman mangrove perlu didukung dan diperluas.

Masyarakat lokal juga harus menjadi bagian dari solusi. Edukasi dan pelatihan tentang konservasi lingkungan, ekowisata, dan alternatif mata pencaharian seperti budidaya laut atau kerajinan lokal sangat penting. Keterlibatan komunitas dalam pengawasan dan pelestarian akan meningkatkan rasa memiliki terhadap lingkungan mereka sendiri.

Dalam konteks penegakan hukum, penyelesaian di luar pengadilan seperti mediasi memang menawarkan penyelesaian yang lebih cepat dan damai. Namun, mekanisme ini harus dikawal ketat agar tidak menjadi ruang kompromi yang mengabaikan keadilan ekologis. Mekanisme ini harus tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Penggunaan teknologi pemantauan lingkungan juga perlu ditingkatkan. Pemasangan sensor pemantau kualitas air dan udara, penggunaan drone untuk pemantauan kawasan konservasi, serta sistem pelaporan digital berbasis masyarakat bisa menjadi inovasi penting.

Namun, teknologi tidak akan berguna jika tidak dibarengi dengan komitmen politik dan sumber daya manusia yang mumpuni.

Peran generasi muda tidak boleh diabaikan. Mahasiswa dan pelajar bisa menjadi agen perubahan melalui kampanye, penelitian, dan proyek-proyek konservasi. Pendidikan lingkungan sejak dini harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan formal, agar terbentuk generasi yang peduli dan sadar akan pentingnya menjaga alam.

Memang, terkadang perubahan terasa lambat dan jalan menuju perbaikan tampak berliku. Namun, kita tidak boleh kehilangan harapan. Komitmen bersama antar seluruh elemen bangsa, dari pemerintah, masyarakat, akademisi, hingga dunia usaha, adalah kunci utama untuk menyelamatkan lingkungan Indonesia dari kehancuran.

Kerusakan ekosistem laut di Raja Ampat adalah cermin dari lemahnya tata kelola lingkungan secara nasional. Jika tidak ditangani dengan serius, kawasan ini bisa kehilangan statusnya sebagai warisan dunia, bahkan mengalami kerusakan yang tak dapat dipulihkan.

Maka dari itu, hukum lingkungan harus ditegakkan bukan sekadar sebagai formalitas, melainkan sebagai instrumen perlindungan keberlanjutan hidup manusia dan alam. Kita tidak hanya berhutang kepada generasi saat ini, tetapi juga kepada generasi masa depan yang berhak mewarisi lingkungan yang sehat dan lestari.