“Kesehatan dan pendidikan bukan prioritas utama arah kebijakan BPP tahun anggaran 2026 dalam mendukung program presiden.” Apa yang terlintas di benak Anda setelah membaca pernyataan ini? Rasa marah? Penasaran? Atau justru biasa saja?

Banyak masyarakat yang terkejut, marah, bahkan khawatir setelah mendengar kabar ini. Bagaimana tidak? Dua sektor fundamental yang selama ini menjadi pilar utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kini hanya menjadi prioritas pendukung.

Kebijakan ini tentu menimbulkan kegelisahan, sebab dalam pembangunan bangsa, pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. Pendidikan yang berkualitas membuka peluang untuk kehidupan lebih baik, sedangkan kesehatan yang terjaga mendukung produktivitas dan stabilitas ekonomi keluarga.

Jika sektor-sektor ini tidak mendapatkan perhatian yang cukup, pertanyaan besar pun muncul: bagaimana nasib masyarakat? Bisakah Indonesia terbebas dari kemiskinan struktural?

Definisi Kemiskinan Struktural

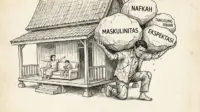

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi standar kehidupan yang layak. Berbeda dengan kemiskinan individu yang disebabkan oleh faktor pribadi, kemiskinan struktural berasal dari sistem sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil. Kemiskinan ini mencerminkan ketimpangan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

Hambatan seperti akses terbatas dan minimnya fasilitas mendukung memperburuk kondisi ini. Seseorang yang lahir dalam keluarga miskin sering kali mengalami kesulitan mendapatkan kesempatan yang sama dengan mereka yang lahir dalam keluarga mampu, sehingga membuat mereka harus berjuang lebih keras untuk memperbaiki taraf hidup.

Kemiskinan Struktural di Indonesia

Di Indonesia, kemiskinan struktural merupakan persoalan yang sulit diberantas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada September 2024, angka kemiskinan mencapai 8,57%. Meski mengalami penurunan sebesar 0,79% dari Maret 2023, angka ini tetap merepresentasikan jutaan masyarakat yang hidup dalam kesulitan.

Ketimpangan akses pendidikan menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan struktural. Banyak anak dari keluarga miskin harus putus sekolah karena kendala biaya atau harus bekerja membantu ekonomi keluarga. Di daerah terpencil seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, keterbatasan infrastruktur pendidikan serta minimnya tenaga pengajar berkualitas semakin memperparah kondisi.

Dalam sektor kesehatan, biaya pengobatan yang tinggi dan terbatasnya fasilitas membuat masyarakat miskin sulit mendapatkan layanan medis optimal. Akibatnya, banyak yang mengalami masalah kesehatan kronis, kehilangan produktivitas, dan memperburuk kondisi ekonomi keluarga.

Di bidang pekerjaan, ketimpangan industri menyebabkan sulitnya masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak. Akibatnya, banyak yang terpaksa bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah tanpa perlindungan tenaga kerja. Urbanisasi yang tidak terkendali di kota-kota besar seperti Jakarta juga memunculkan kantong-kantong kemiskinan baru, memperburuk ketimpangan ekonomi.

Dampak Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi tetapi juga stabilitas sosial. Peningkatan kriminalitas akibat tekanan ekonomi menjadi salah satu konsekuensi serius. Ketika kebutuhan dasar sulit terpenuhi, tidak sedikit yang nekat melakukan tindakan kriminal demi bertahan hidup. Ketimpangan sosial yang semakin lebar juga menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, memicu ketidakpuasan yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

Urgensi Pancasila dalam Mengatasi Kemiskinan Struktural

Menghadapi kemiskinan struktural, Pancasila harus dijadikan pandangan hidup dan dasar kebijakan untuk menciptakan keadilan serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemiskinan struktural bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga sosial, sehingga penyelesaiannya membutuhkan pendekatan menyeluruh. Salah satu prinsip utama Pancasila adalah gotong royong, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Semangat Pancasila dalam mengatasi kemiskinan tercermin dalam penerapan sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.” Sila ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dasar yang harus dipenuhi, termasuk akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang layak.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat miskin masih kesulitan mendapatkan hak-hak tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial.

Selain itu, sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” mengajarkan bahwa kesejahteraan harus dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya segelintir orang. Kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil perlu diterapkan, seperti pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), akses permodalan lebih luas, serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat kurang mampu.

Penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam Pancasila juga harus menjadi bagian dalam membangun kesadaran sosial bahwa kesejahteraan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi dalam menjalankan program pemberantasan kemiskinan yang benar-benar berpihak kepada rakyat miskin.

Implementasi Nilai Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah

Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan melalui berbagai program yang menitikberatkan pada pemerataan pendidikan, akses kesehatan, dan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil. Salah satu implementasi nyata adalah program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan pendidikan yang layak, mereka memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Dalam bidang kesehatan, peningkatan akses layanan gratis melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus terus diperluas dan ditingkatkan kualitasnya agar dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Dari sisi ekonomi, kebijakan yang mendorong perkembangan UMKM perlu diperkuat agar masyarakat memiliki kesempatan berusaha secara mandiri. Program bantuan sosial juga harus dikelola dengan baik agar tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga memberikan dorongan bagi masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.

Namun, semua program ini perlu dievaluasi secara berkala agar dapat benar-benar efektif dalam mengatasi kemiskinan struktural. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar formalitas belaka.

Keberhasilan mengatasi kemiskinan struktural bergantung pada sejauh mana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kebijakan dan tindakan nyata. Jika Pancasila benar-benar dijadikan landasan dalam pembangunan, maka Indonesia dapat menjadi negara yang lebih adil dan sejahtera.

Dengan semangat gotong royong, persatuan, dan keadilan sosial, kita dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan: kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.