Sastra bukan sekadar hiburan atau permainan indah kata-kata. Lebih dari itu, ia adalah medium refleksi, kritik, bahkan perlawanan. Sepanjang sejarah, sastra telah berperan penting dalam menyuarakan penderitaan rakyat, menentang ketidakadilan, serta membangkitkan kesadaran kolektif.

Dari bait syair tradisional hingga tulisan digital di media sosial, sastra senantiasa hadir sebagai saksi, sakral sekaligus revolusioner. Ia menjadi wadah bagi suara-suara yang sering kali diabaikan penguasa.

Jejak Perlawanan Sebelum Tulisan Modern

Sebelum huruf dan buku dikenal luas, masyarakat Nusantara telah menggunakan syair, tembang, hikayat, dan pantun sebagai media perlawanan. Babad Tanah Jawi, misalnya, bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga potret politik kerajaan Jawa. Syair Perang Mengkasar karya Abdurrauf Singkil merekam heroisme masyarakat Makassar dalam menghadapi penjajahan Belanda.

Karya-karya semacam ini berfungsi ganda: melawan penindasan sekaligus menjaga memori kolektif bangsa. Sastra juga digunakan sebagai media pendidikan moral. Pantun dan hikayat yang beredar dari mulut ke mulut menanamkan nilai kebangsaan, jauh sebelum konsep politik modern dikenal. Dengan kata lain, sastra adalah cermin kesadaran awal bangsa terhadap pentingnya identitas dan harga diri.

Sastra di Era Kolonial

Masa penjajahan menghadirkan dinamika baru dalam dunia sastra. Di Hindia Belanda, Multatuli melalui novel Max Havelaar (1860) berhasil mengguncang dunia dengan membuka tabir kekejaman kolonial. Buku ini memantik simpati internasional terhadap penderitaan rakyat jajahan.

Di tanah air, Balai Pustaka kemudian menjadi ruang lahirnya karya-karya bersejarah. Sitti Nurbaya (1922) karya Marah Rusli menyoroti budaya feodal dan praktik kawin paksa yang menindas perempuan. Sementara Salah Asuhan karya Abdoel Moeis menghadirkan konflik antara adat lama dengan modernitas Barat. Kedua novel ini tidak hanya menyuguhkan kisah cinta, tetapi juga melahirkan kesadaran kritis untuk mempertanyakan sistem sosial yang timpang.

Sastra kolonial pada akhirnya menjadi media pembuka jalan menuju kesadaran kebangsaan. Ia mempersiapkan rakyat untuk memandang diri mereka sebagai bagian dari bangsa yang berhak atas kebebasan.

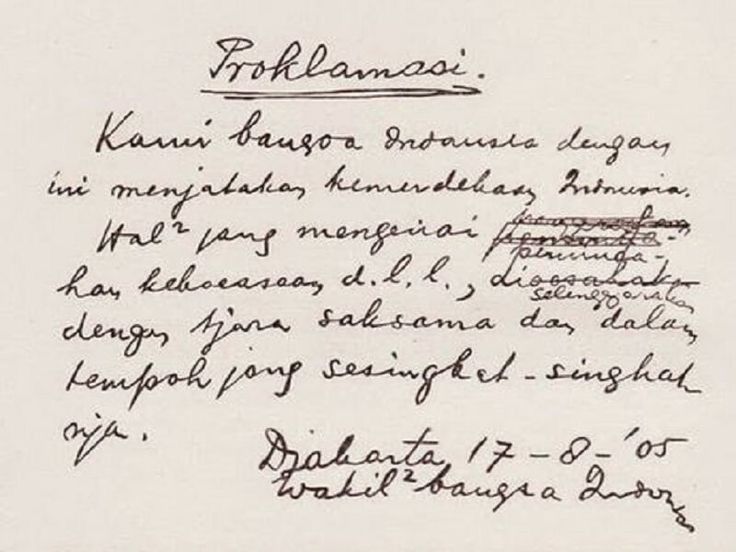

Semangat Kebangsaan dan Perdebatan Politik

Masa menjelang kemerdekaan melahirkan sastrawan dengan jiwa kebangsaan yang membara. Chairil Anwar melalui sajak Diponegoro membangkitkan citra pahlawan perlawanan terhadap penjajah. Sajak-sajaknya menjadi seruan perjuangan, membakar semangat generasi muda kala itu.

Namun, dinamika sastra tidak selalu harmonis. Di era Orde Lama muncul perdebatan antara Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang menekankan sastra harus berpihak pada rakyat kecil, dan Manifes Kebudayaan yang menolak subordinasi seni di bawah politik. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa sastra selalu menjadi medan tarik-menarik kepentingan, sekaligus penegasan bahwa ia tak pernah benar-benar netral.

Suara Sastra di Era Orde Baru dan Reformasi

Di bawah rezim Orde Baru, kebebasan berekspresi mengalami tekanan hebat. Sensor merajalela, tetapi justru melahirkan karya-karya sastra yang penuh keberanian. WS Rendra, misalnya, dengan “sajak pamflet”-nya berani mengkritik ketidakadilan sosial.

Reformasi 1998 kemudian membuka pintu kebebasan. Ayu Utami hadir dengan novel Saman yang berani membicarakan isu tabu: seksualitas, demokrasi, dan kritik terhadap dogma agama. Eka Kurniawan melalui Cantik Itu Luka dan Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas menghadirkan sejarah rakyat yang dilupakan, sementara puisi Wiji Thukul tetap bergema sebagai simbol perlawanan. Meski sang penyair hilang tanpa jejak, kata-katanya menjadi abadi, menolak tunduk pada represi.

Sastra di Era Digital

Kini, kita hidup di zaman digital, di mana sastra meluas ke ranah virtual. Media sosial, blog, hingga podcast menjadi medium baru bagi generasi muda. Puisi dan cerita pendek bisa viral hanya dalam hitungan jam, memantik diskusi publik yang luas.

Gerakan #PuisiRakyat, misalnya, menunjukkan bagaimana sastra digital mampu menghadirkan kritik sosial secara masif. Ribuan pengguna Instagram dan Twitter membagikan puisi singkat tentang ketidakadilan, pendidikan, hingga krisis lingkungan. Fenomena ini menegaskan bahwa meski medium berubah, esensi sastra sebagai suara rakyat tetap lestari.

Sastra digital juga menjadi alat literasi politik. Ia membantu masyarakat menafsirkan fenomena sosial dengan lebih kritis. Viralitas karya-karya di dunia maya membuktikan bahwa kata-kata masih bisa mengguncang, membangkitkan kesadaran, dan bahkan menggerakkan aksi nyata.

Sastra sebagai Jembatan Perubahan

Dari tembang rakyat kuno hingga unggahan di media sosial, sastra selalu setia menemani perjalanan bangsa. Ia adalah jembatan antara suara rakyat dan perubahan. Kata-kata memiliki daya untuk membuka wawasan, menginspirasi refleksi, hingga menggerakkan kolektifitas masyarakat.

Memahami sejarah sastra bukan hanya soal mengenang karya lama, melainkan juga menyadari betapa besar kekuatannya sebagai alat perlawanan. Menulis dan membaca karya sastra berarti ikut serta dalam tradisi panjang kritik sosial dan politik. Dari tinta yang menulis sejarah hingga layar digital yang memancarkan puisi, sastra tetap menjadi senjata paling halus namun paling ampuh dalam perjuangan manusia menuju keadilan.