Kekerasan seksual di lingkungan sekolah merupakan fenomena yang semakin sering muncul dan menjadi perhatian serius di tengah masyarakat. Tindakan ini tidak hanya merusak psikologis dan fisik korban, tetapi juga mengancam rasa aman yang seharusnya dimiliki setiap peserta didik.

Bentuk kekerasan yang terjadi bisa berupa pelecehan verbal, perundungan seksual, sentuhan fisik yang tidak diinginkan, hingga pemaksaan hubungan seksual. Ironisnya, pelaku kekerasan tidak selalu berasal dari luar, namun kerap kali justru merupakan orang dalam lingkungan sekolah itu sendiri—baik guru, staf, maupun sesama siswa.

Sekolah, sebagai institusi pendidikan dan tempat tumbuh kembang anak, semestinya menjadi ruang yang aman dan mendukung. Namun dalam kenyataannya, sekolah bisa menjadi tempat yang memunculkan trauma mendalam bagi korban kekerasan seksual.

Hal ini disebabkan oleh minimnya pendidikan seksual yang menyeluruh, lemahnya sistem perlindungan dan pelaporan, serta adanya ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Korban sering kali merasa takut untuk melapor karena khawatir akan disalahkan, diintimidasi, atau bahkan dianggap mencemarkan nama baik sekolah.

Dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual sangat kompleks. Selain luka fisik dan gangguan kesehatan reproduksi, korban juga kerap mengalami trauma psikologis yang mendalam seperti depresi, kecemasan, hingga gangguan stres pasca-trauma. Di sisi lain, stigma sosial dan pengucilan yang mereka hadapi kerap memperburuk kondisi mental serta mempersempit akses terhadap dukungan.

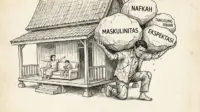

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kekerasan seksual bukan sekadar persoalan personal, melainkan masalah struktural yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan gender, serta norma sosial yang membenarkan dominasi terhadap kelompok tertentu.

Dari sisi hukum, kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di dalamnya, kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat. Perlindungan ini mencakup pendampingan psikologis, pemulihan, dan jaminan keamanan agar korban dapat kembali menjalani kehidupannya dengan layak.

Sementara itu, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Pasal 4 Ayat (1) mengakui sembilan jenis kekerasan seksual yang dijamin secara hukum. Jenis-jenis tersebut mencakup pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Semua bentuk tersebut menuntut perhatian serius dan penanganan sistemik untuk melindungi korban dan mencegah terulangnya kejadian.

Salah satu kasus yang mencerminkan pentingnya edukasi pencegahan kekerasan seksual terjadi di SMKN 4 Kota Tangerang Selatan, di mana sebagian besar siswa belum sepenuhnya memahami berbagai bentuk kekerasan seksual.

Mereka belum mengenali secara tepat bentuk-bentuk seperti pelecehan verbal, kekerasan fisik, maupun kekerasan yang terjadi di dunia maya. Pengetahuan mereka bervariasi tergantung usia, jenis kelamin, serta sejauh mana intervensi edukatif telah diberikan.

Minimnya pemahaman ini sangat dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan formal yang membahas kekerasan seksual secara komprehensif. Selain itu, masih adanya anggapan bahwa isu seksual adalah hal tabu membuat informasi dari lingkungan keluarga dan masyarakat menjadi terbatas. Pengaruh media sosial yang tidak selalu menyajikan informasi akurat juga turut memperkeruh pemahaman siswa.

Namun demikian, beberapa siswa sudah menunjukkan pemahaman yang baik tentang kekerasan seksual, terutama setelah mengikuti sesi edukasi yang dirancang oleh pihak sekolah atau lembaga luar. Studi menunjukkan bahwa dengan pelatihan dan penyuluhan yang tepat, tingkat pengetahuan siswa dapat meningkat secara signifikan.

Oleh sebab itu, peran lembaga pendidikan dalam memperkuat perlindungan terhadap korban sangatlah krusial. Jika sekolah berhasil menciptakan ekosistem yang aman dan suportif, siswa akan merasa lebih nyaman untuk melapor dan mencari bantuan.

Untuk itu, pendidikan tentang kekerasan seksual harus diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum sekolah, termasuk di tingkat SMK. Materi harus mencakup pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak-hak korban, serta bagaimana siswa dapat melindungi diri dan orang lain. Tidak kalah penting adalah pelatihan bagi tenaga pendidik agar mampu mengenali tanda-tanda kekerasan serta menangani laporan dengan empati dan profesionalisme.

Lebih lanjut, pendekatan preventif tidak cukup hanya melalui edukasi. Harus ada komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk membangun budaya sekolah yang menghargai martabat dan hak setiap individu. Ini termasuk membuat saluran pelaporan yang aman dan terpercaya, menjamin kerahasiaan korban, serta menyediakan pendampingan hukum dan psikologis secara cepat dan memadai.

Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam membangun lingkungan yang aman. Orang tua, tokoh masyarakat, serta organisasi lokal harus didorong untuk berperan aktif dalam memberikan edukasi dan menjadi garda terdepan dalam mencegah kekerasan seksual. Kesadaran kolektif inilah yang akan memperkuat upaya pencegahan dan menciptakan ekosistem sosial yang lebih sehat dan saling melindungi.

Sebagai penutup, kami menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam era digital saat ini, bentuk kekerasan juga semakin kompleks dengan kehadiran teknologi yang membuka celah baru dalam pelecehan, seperti penyebaran konten tanpa izin dan intimidasi daring.

Oleh karena itu, strategi pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh—mulai dari pendidikan yang inklusif dan berbasis hak, penegakan hukum yang adil, hingga perubahan budaya yang menolak dominasi serta menghargai batas pribadi setiap orang.

Langkah-langkah tersebut bukan hanya tugas pemerintah atau sekolah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, komunitas, dan individu. Hanya dengan kerja sama yang kuat dan kesadaran yang menyeluruh, kita dapat menciptakan ruang-ruang yang benar-benar aman dari kekerasan seksual.