Masyarakat Madura dikenal luas akan karakteristiknya yang khas dalam menjaga warisan budaya dan nilai-nilai tradisional, serta kedekatan mereka terhadap ajaran agama Islam. Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan modern, masyarakat Madura tidak serta-merta meninggalkan identitas budayanya. Sebaliknya, nilai-nilai lokal dan tradisi spiritual dijadikan sebagai lensa penyaring dalam memahami, menilai, dan mengadopsi berbagai bentuk pengetahuan dari luar.

Bagi masyarakat Madura, ilmu pengetahuan bukan sekadar hasil dari rasionalitas dan metode ilmiah, tetapi juga harus terhubung erat dengan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial. Tulisan ini mencoba menyoroti bagaimana masyarakat Madura menyikapi ilmu pengetahuan dengan pendekatan agama dan filsafat, serta bagaimana kearifan lokal berfungsi sebagai mekanisme seleksi terhadap ilmu pengetahuan yang datang dari luar.

Tradisi Madura, Persenyawaan Agama dan Budaya

Secara historis, masyarakat Madura dikenal religius. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan menganggap pesantren sebagai institusi utama dalam transmisi ilmu. Tradisi keislaman yang kuat ini kemudian berinteraksi secara dinamis dengan budaya lokal, menciptakan bentuk-bentuk kearifan tradisional seperti rongkang (pertemuan adat), sowan kyai (mengunjungi ulama untuk meminta doa atau nasihat), toron (ziarah kubur leluhur), dan carok (penyelesaian konflik, meskipun kini banyak dikritisi).

Bagi masyarakat Madura, ilmu tidak hanya diukur berdasarkan capaian akademik atau status ilmiah, tetapi juga mencakup ilmu laduni (ilmu kebijaksanaan batin), yang diyakini diperoleh melalui tirakat, mengaji, serta kedekatan spiritual dengan para ulama. Proses belajar yang dilakukan santri di pesantren bukan hanya bertujuan memperoleh ilmu fikih atau tafsir, tetapi juga melatih kepekaan adab dan spiritualitas.

Ilmu yang dianggap baik adalah yang membawa manfaat dan keberkahan, bukan yang membuat seseorang merasa lebih tinggi atau sombong. Inilah sebabnya mengapa masyarakat Madura sangat selektif terhadap ilmu pengetahuan modern—khususnya jika ilmu tersebut dianggap menjauhkan dari nilai-nilai agama dan sosial yang mereka junjung tinggi.

Agama sebagai Landasan Epistemologis

Dalam perspektif Islam yang kuat di Madura, ilmu pengetahuan dipandang sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim. Ilmu bukan semata-mata untuk kepentingan duniawi, tetapi sebagai bekal akhirat.

Teknologi informasi seperti internet dan media sosial, meskipun digunakan oleh sebagian masyarakat Madura, tetap dipilah berdasarkan nilai agama dan sosial. Ilmu pengetahuan tidak boleh melahirkan kegelisahan sosial atau merusak tatanan moral. Bagi mereka, ilmu harus berkah, bukan sekadar fungsional.

Filsafat Lokal dan Martabat Pengetahuan

Masyarakat Madura memiliki filosofi hidup yang kuat dan bersumber dari pengalaman kolektif serta nilai-nilai lokal. Filsafat dalam konteks Madura tidak selalu bersifat spekulatif seperti dalam tradisi Barat, melainkan hadir dalam bentuk praktik kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesetiaan, rasa malu, dan keberanian menjadi dasar moral dalam menilai suatu bentuk ilmu pengetahuan.

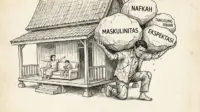

Prinsip “buto’ ka’ anguy” lebih baik lapar daripada kehilangan harga diri menunjukkan bahwa pengetahuan yang datang dari luar harus sejalan dengan martabat dan nilai-nilai lokal. Teknologi yang dianggap merusak relasi sosial dan nilai kemanusiaan, walaupun canggih, tetap ditolak karena tidak sesuai dengan kerangka kehormatan masyarakat.

Kearifan Lokal sebagai Filter Ilmu Pengetahuan

Dalam menyikapi globalisasi ilmu pengetahuan, masyarakat Madura tidak bersifat reaktif. Mereka mengembangkan mekanisme penyaringan kultural yang memungkinkan terjadinya seleksi terhadap jenis ilmu yang dapat diterima.

Pertama, masyarakat Madura melakukan pemaknaan ulang terhadap pengetahuan dari luar agar sesuai dengan kerangka nilai lokal. Misalnya, pengobatan modern tetap diterima, tetapi didampingi dengan praktik tradisional seperti penggunaan jamu, minyak gosok, atau bacaan doa dari kiai.

Kedua, mereka selalu mempertimbangkan dampak sosial dari sebuah teknologi atau pengetahuan. Jika sebuah inovasi dianggap bisa mengganggu keharmonisan keluarga atau mengikis nilai-nilai sopan santun, maka penerimaan terhadapnya dilakukan secara hati-hati atau bahkan ditolak secara kolektif.

Ketiga, masyarakat Madura tidak menolak perubahan, tetapi mereka melakukan transformasi nilai lama ke dalam format yang baru. Banyak pesantren kini memanfaatkan teknologi digital dalam dakwah, tetapi tetap mempertahankan nilai kesederhanaan dan adab santri sebagai fondasi utama.

Tantangan dan Peluang

Meskipun kearifan lokal menjadi kekuatan dalam menyaring ilmu pengetahuan, masyarakat Madura tetap menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan formal, kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi digital, serta stereotipe yang masih melekat terhadap masyarakat Madura sebagai kelompok yang tertutup terhadap kemajuan.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih kontekstual dan berakar pada budaya lokal. Ilmu pengetahuan dalam bidang pertanian, kelautan, pendidikan, hingga kesehatan dapat dikembangkan berbasis pada filsafat lokal dan cara pandang masyarakat Madura yang khas, sehingga lebih relevan dan berkelanjutan.

Penutup

Tradisi masyarakat Madura dalam menyikapi ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari integrasi nilai agama, filsafat hidup, dan kearifan lokal. Ilmu dipandang bukan sekadar alat teknis, tetapi juga sebagai sarana spiritual, sosial, dan moral.

Agama memberikan landasan nilai, sementara filsafat dan budaya lokal menjadi benteng dalam menyaring serta menyesuaikan ilmu agar tetap sejalan dengan martabat dan identitas komunitas.

Masyarakat Madura bukan menolak modernitas, melainkan menyesuaikannya agar tidak bertentangan dengan warisan nilai yang telah teruji oleh zaman. Oleh karena itu, pendekatan lokal seperti ini harus dipahami dan diapresiasi, terutama oleh kalangan akademisi dan pembuat kebijakan, sebagai modal sosial dan kultural dalam membangun ilmu pengetahuan yang lebih manusiawi dan bermakna.