Hubungan antara hukum adat dan hukum nasional di Indonesia kerap menjadi perdebatan karena kompleksitas yang menyertainya. Meskipun hukum nasional diakui sebagai otoritas tertinggi, keberadaan hukum adat tetap memainkan peran penting di berbagai daerah. Dalam banyak kasus, terjadi pertentangan antara keduanya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

Setelah kemerdekaan tahun 1945, Indonesia mengadopsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi. UUD 1945 menjadi dasar pembentukan hukum nasional, yang berlaku di seluruh Indonesia.

Namun, keberagaman budaya dan etnis menyebabkan hukum adat tetap eksis di beberapa daerah. Pemerintah Indonesia pun memberikan ruang bagi praktik hukum adat dalam batas tertentu sebagai bentuk pengakuan terhadap tradisi lokal.

Dalam praktiknya, hukum adat seharusnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional. Ketika sebuah tradisi adat mengandung unsur diskriminasi atau kekerasan, hukum nasional perlu melakukan intervensi.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Salah satu contoh nyata dari benturan ini adalah kasus kawin tangkap di Sumba, Nusa Tenggara Timur.

Kawin tangkap merupakan praktik perkawinan yang masih dipertahankan oleh masyarakat Suku Sumba. Tradisi ini pada awalnya dilakukan secara terhormat dan mengikuti aturan adat tertentu. Dalam budaya lama Sumba, kawin tangkap bukan sekadar penculikan perempuan, melainkan bagian dari prosesi adat yang melibatkan keluarga kedua belah pihak.

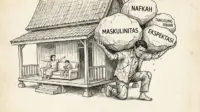

Mahar yang tinggi sering kali menjadi alasan mengapa keluarga laki-laki melakukan kawin tangkap, karena dengan cara ini mereka dapat menikahi perempuan tanpa harus membayar mahar yang besar.

Proses kawin tangkap diawali dengan persiapan dari pihak perempuan yang mengenakan pakaian adat lengkap. Laki-laki yang melakukan penangkapan juga mengenakan pakaian adat dan menunggang kuda Sumba.

Setelah perempuan dibawa ke rumah keluarga laki-laki, pihak laki-laki akan menyerahkan seekor kuda dan sebilah parang sebagai tanda penghormatan kepada keluarga perempuan. Jika dilakukan sesuai dengan adat, tradisi ini dianggap sebagai proses yang sah dan tidak menimbulkan konflik.

Namun, dalam perkembangannya, praktik ini mengalami penyimpangan. Saat ini, kawin tangkap kerap dilakukan dengan unsur pemaksaan, bahkan melibatkan kekerasan fisik dan psikologis terhadap perempuan.

Perempuan yang menjadi korban sering kali tidak memiliki hak untuk menolak dan terpaksa menerima pernikahan yang tidak diinginkan. Kekerasan dalam rumah tangga dan trauma berkepanjangan pun menjadi dampak dari praktik ini.

Menurut pengamat budaya Sumba, Frans Wora Hebi, kawin tangkap sebenarnya bukan bagian dari budaya asli Sumba yang diwariskan secara turun-temurun. Ia menilai praktik ini berkembang sebagai upaya untuk menghindari hukum dan lebih bersifat sebagai penyimpangan dari tradisi lama.

Ia juga menyoroti kurangnya ketegasan dari tokoh adat dan pihak berwenang, yang menyebabkan praktik ini terus berlanjut tanpa sanksi hukum yang tegas.

Beberapa kasus kawin tangkap yang mencuat di media memperlihatkan bagaimana praktik ini melanggar hak-hak perempuan. Salah satu contoh kasus terjadi pada seorang perempuan bernama Citra, yang diculik oleh sekelompok pria setelah menghadiri rapat kerja di sebuah LSM.

Dalam upayanya melawan, Citra mengalami kekerasan fisik sebelum akhirnya berhasil dibebaskan setelah negosiasi antara keluarganya dan pihak desa.

Pada tahun 2023, publik dikejutkan dengan video viral yang menunjukkan seorang perempuan dipaksa masuk ke dalam mobil pick-up di Sumba Barat Daya. Berkat rekaman tersebut, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan menetapkan empat tersangka.

Menurut Kabid Humas Polda NTT, Kombes Arisandy, para pelaku dijerat dengan Pasal 328 KUHP, Pasal 333 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Ini menunjukkan bahwa hukum nasional mulai mengambil peran dalam menindak praktik kawin tangkap yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra, menegaskan bahwa kawin tangkap tidak dapat dianggap sebagai bagian dari budaya. Menurutnya, istilah ini harus dievaluasi ulang karena tindakan menculik perempuan untuk dinikahi adalah bentuk kejahatan.

Pemerintah pun kini berupaya mengakhiri praktik ini dengan menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban.

Dalam sistem hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Namun, kenyataannya, praktik kawin tangkap masih terjadi dan bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak perempuan, diperlukan peninjauan ulang terhadap kebijakan yang ada agar lebih responsif terhadap situasi yang berkembang.

Kurangnya sanksi hukum yang tegas menjadi salah satu alasan mengapa kawin tangkap masih berlangsung. Oleh karena itu, perlu ada revisi terhadap aturan hukum yang berlaku agar pelaku bisa dijerat dengan hukuman yang lebih berat.

Selain itu, keterlibatan tokoh adat dan masyarakat juga sangat penting dalam menghapuskan praktik ini. Sebab, perubahan sosial hanya bisa terjadi jika seluruh elemen masyarakat bersatu dalam menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender dan hak asasi manusia, pemerintah bersama tokoh adat dan masyarakat harus mencari solusi terbaik agar nilai budaya tetap terjaga tanpa mengorbankan hak-hak perempuan.

Peran pendidikan, sosialisasi hukum, serta penegakan aturan yang lebih ketat menjadi kunci utama dalam menghentikan praktik kawin tangkap di Sumba dan daerah lainnya di Indonesia.